Mücken (Stechmücken) sind bedeutende Krankheitsüberträger (Vektoren) weltweit. Je nach Region und Mückenart können sie eine Vielzahl von Krankheiten auf Menschen und Tiere übertragen. Besonders berüchtigt sind dabei die Vertreter der Gattung Aedes (wie beispielsweise die Gelbfiebermücke).

Aedes-Mücken haben ihr Hauptverbreitungsgebiet in den Tropen und Subtropen, in Europa sind lediglich wenige Arten heimisch. Aber es gibt einige invasive Arten, die auch dafür sorgen, dass einige Tropenkrankheiten auch in Europa von Bedeutung werden.

Mücken der Gattung Aedes und andere Vertreter der Stechmücken sind bekannte Überträger des Gelbfiebervirus im urbanen Zyklus sowie der viralen Erreger des Dengue-Fiebers, des Chikungunya-Fiebers, des Rifttalfiebers, des Zika-Fiebers und anderer tropischer Viruserkrankungen (siehe hier)

Nicht alle Mücken übertragen Krankheiten – viele sind harmlos. Aber:

Aedes-Mücken sind tagaktiv und aggressive Überträger

Anopheles ist der Hauptüberträger von Malaria

Culex ist v. a. nachts aktiv und überträgt z. B. West-Nil-Virus

Und nicht nur Mücken können Krankheiten übertragen, aber dazu irgendwann mehr.

Dengue, Chikungunya, des Rifttalfieber und Gelbfieber werden von Viren übertragen, Malaria hingegen von einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium.

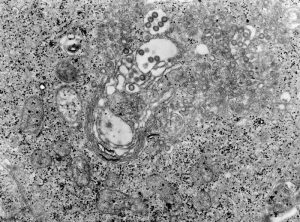

Das Rifttalfieber (englisch Rift valley fever, RVF) ist ein durch Phleboviren (Familie Phenuiviridae) hervorgerufenes hämorrhagisches Fieber bei Wiederkäuern. Die Erkrankung kann beim Menschen eine grippeähnliche Erkrankung hervorrufen, die selten auch tödlich verlaufen kann. Das Rifttalfieber ist eine anzeigepflichtige Zoonose.

Das Rifttalfieber ist im gleichnamigen Tal (Rift Valley) in Kenia 1913 erstmals als Krankheit beschrieben worden. 1931 kam es zu einer ersten großen Epidemie und seitdem hat sich die Krankheit in ganz Afrika südlich der Sahara ausgebreitet. Bei seinem ersten Auftreten auf der arabischen Halbinsel im Jahre 2000 starben mehr als 160 Menschen.

In Europa wurde die Erkrankung bislang nicht beobachtet.

Zu den Krankheitssymptomen beim Menschen gehören hohes Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie selten auch eine Hepatitis. Bei etwa 1 % der Patienten kommt es nach wenigen Tagen zu einem ausgeprägten hämorrhagischen Fieber mit Hepatitis und häufig tödlichem Ausgang. Nach Abklingen des Fiebers tritt bei manchen Patienten eine in der Regel tödliche Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine Entzündung der Netzhaut (Retinitis) auf, die zur Erblindung führen kann.

Eine kurative Behandlungsmöglichkeit des Rifttal-Fiebers existiert bislang nicht (evtl. Ribavirin, das in tierexperimentellen Studien wirksam ist), deswegen ist ein vorbeugender Schutz (Expositionsprophylaxe) gegen Insektenstiche in Endemiegebieten dringend anzuraten. Es stehen wirksame und gut verträgliche Impfstoffe sowohl für den Menschen als auch für Tiere zur Verfügung. Sie sind in Deutschland aber zurzeit noch nicht zugelassen.

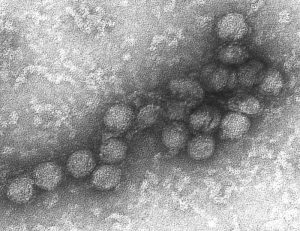

Das West-Nil-Fieber (WNF) ist eine Infektionskrankheit, die durch das West-Nil-Virus (WNV) verursacht wird. Das Virus zirkuliert natürlicherweise zwischen Vögeln und Mücken, kann aber gelegentlich auf Menschen und Pferde übergehen – sogenannte „Fehlwirte“.

Das Vorkommen bei Vögeln oder Pferden ist in Deutschland eine anzeigepflichtige Tierseuche, die dort erstmals 2018 in Sachsen-Anhalt an einem Bartkauz aus Halle nachgewiesen werden konnte.

Beim Menschen ergeben sich in 80 % der Fälle keine Symptome durch die Infektion. In anderen Fällen ergeben sich Grippe-ähnliche Symptome. Das Virus ist in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, und kann dadurch eine Enzephalitis (Entzündung des Gehirns), Meningitis (Entzündung der Hirnhäute) oder akute schlaffe Lähmung (Paralyse) auslösen; dies geschieht bei unter 0,67 % der Fälle. Beide Formen können tödlich enden, wobei die Letalität bei Beteiligung des Zentralnervensystems („neuroinvasive Formen“) bei bis zu 10 % liegt. Nach Erkenntnissen aus den frühen 2010er Jahren kann das Virus auch Nierenversagen auslösen.

Die neuroinvasiven Infektionen führen darüber hinaus häufig zu schweren bleibenden Behinderungen. Personen über 50 Jahren haben ein höheres Risiko, eine schwere Form der Krankheit zu entwickeln. Die Symptome entwickeln sich nach 3 bis 14 Tagen Inkubationszeit.

Eine Infektion mit dem West-Nil-Virus kann beim Menschen zu einem postakuten Infektionssyndrom führen. Charakteristische Symptome des Post-West-Nil-Virus-Syndroms sind motorische Störungen, Muskelschwäche und postinfektiöse Fatigue (eine starke Entkräftung). Ein Teil der Betroffenen erkrankt an der Myalgischen Enzephalomyelitis/dem Chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS).

Bei Pferden verhält sich die Erkrankung ähnlich wie beim Menschen, das heißt, in der Mehrzahl der Fälle verläuft die Erkrankung symptomlos. Selten kann sich auch bei Pferden eine Gehirnentzündung (Enzephalitis) entwickeln. Dabei treten Verhaltensänderungen wie Schreckhaftigkeit, Berührungsüberempfindlichkeit, Muskelzittern im Bereich der Kopf- und Halsmuskulatur sowie Gangstörungen (Ataxien und Lähmungen) auf.

Ein Medikament, welches direkt gegen das Virus wirkt, ist nicht verfügbar. Die Behandlung erfolgt symptomatisch.

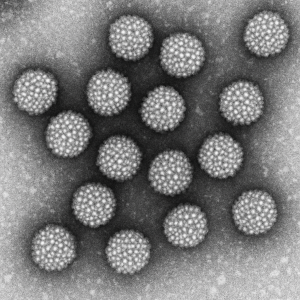

Das Chikungunyafieber ist eine durch das Chikungunya-Virus (CHIKV) ausgelöste, mit Fieber und Gelenkbeschwerden einhergehende tropische Infektionskrankheit, die durch Stechmücken übertragen wird. Die Erkrankung ist insbesondere im östlichen und südlichen Afrika, auf dem indischen Subkontinent sowie in Südostasien verbreitet. Seit einigen Jahren breitet sich die Krankheit auch auf den Inseln im Indischen Ozean, in der Karibik, im karibikküsten-nahen Mittelamerika und im Norden von Südamerika aus. In Frankreich sind 2025 Infektionen aufgetreten: Stiko empfiehlt Reiseimpfung.[1] Südfrankreich Ende August 2025: 950 eingereiste Fälle; 230 einheimische Fälle (autochthone Fälle).

Das Wort Chikungunya heißt der gekrümmt Gehende und stammt ursprünglich aus der Sprache der Makonde. Im Deutschen wird die Krankheit auch „Gebeugter Mann“ genannt. Die exakte Diagnose kann nur durch Blutuntersuchungen gestellt werden.

Die Krankheit bzw. der Nachweis des Erregers ist in verschiedenem Maße in Deutschland, Österreich oder der Schweiz meldepflichtig. Eine klinische ärztliche Meldepflicht besteht in Deutschland nur dann, wenn die Krankheit in Form eines hämorrhagischen Fiebers verläuft. Dies ist beim Chikungunyafieber, im Gegensatz zu einigen anderen tropischen Viruserkrankungen, nur selten der Fall.

Bei den meisten Betroffenen ist der Krankheitsverlauf gutartig und selbstlimitierend, bleibende Schäden und Todesfälle sind selten. Eine spezifische Behandlungsmöglichkeit existiert derzeit nicht. Zur Vorbeugung kann die Vermehrung und Ausbreitung bestimmter Mückenarten bekämpft werden, Reisende in Risikogebiete können sich durch das Vermeiden von Mückenstichen schützen. Im November 2023 wurde in den USA und im Juni 2024 in der EU erstmals ein Impfstoff zugelassen.