Mücken sind nicht überall beliebt … gut, eigentlich sind sie nirgends beliebt, zumindest was die Menschen anbelangt. Auch wenn irgendwelche Mückenforscher vermutlich anders denken werden, aber diese sind wohl die Ausnahme von der Regel. Im sonstigen Tierreich werden Mücken wohl auch nicht überall beliebt sein, es sei denn, man ist ein kleiner Singvogel, der sich über diese Proteinquelle freut. Alle anderen werden sich durch die Stiche belästigt fühlen, wobei … die Stiche sind noch das harmloseste … Mücken(stiche) können auch Krankheiten übertragen. Und diese sind unangenehm für jedes Tier. Und oft ist die Übertragung mancher Krankheiten auch ohne Mücken(stiche) möglich.

Das betrifft viele Krankheiten, aber es gibt auch von Mücken übertragene Krankheiten bei Tieren, die nicht (oder nur äußerst selten) auf den Menschen übertragbar sind. Solche Krankheiten sind tierartspezifisch oder haben keine zoonotische Relevanz.

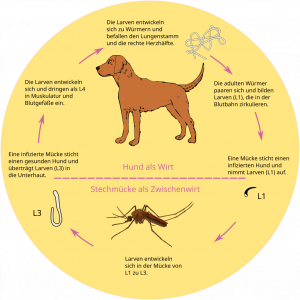

Der Herzwurm (Dirofilaria immitis), ein Fadenwurm, ist der Erreger der Herzwurmerkrankung des Hundes. Der Wurm ist obligat zweiwirtig. Stechmücken übertragen die infektiösen Drittlarven. Daraus entwickeln sich im Herzen des Hundes die ca. 1 mm dicken und ca. 20–30 cm langen, erwachsenen Herzwürmer.

Obwohl es sich hauptsächlich um eine Hundekrankheit handelt, kann dieser Parasit auch Katzen, Frettchen, Füchse, Kojoten, Wölfe, Dingos, Wale, Hundsrobben, Seelöwen und Menschen befallen.

Stechmücken nehmen mit dem Blut befallener Tiere infektiöse Larven (Mikrofilarien) auf. In der Stechmücke entwickeln sie sich zu den Drittlarven, die beim Saugakt auf einen anderen Hund übertragen werden. In der Unterhaut des neuen Wirts häuten sie sich zu den Viertlarven, die in den Blutkreislauf einwandern und sich vor allem in der Lungenarterie ansiedeln. Bei starkem Befall können sie sich bis in die rechte Herzhälfte oder sogar bis in die Hohlvenen ausbreiten. Dort entwickeln sich die Larven zu erwachsenen Würmern (Makrofilarien). Diese produzieren wieder neue Larven (Mikrofilarien) die im Blutstrom schwimmen.

Makrofilarien sind zweigeschlechtlich, d. h. die weiblichen Parasiten gebären die Larven, die sich erst in der Stechmücke zu den für den Hund infektiösen Drittlarven entwickeln können. Demnach ist die Anzahl der Makrofilarien abhängig von der Anzahl der übertragenen Drittlarven beim Saugakt der Stechmücke.

Blauzungenvirus (Toussaint J-F, Sailleau C, Mast J, Houdart P, Czaplicki G, Demeestere L, et al. Bluetongue in Belgium, 2006. Emerg Infect Dis)

Die Blauzungenkrankheit ist eine durch Gnitzen übertragene virale Infektionskrankheit von Wiederkäuern wie Schafen, Rindern und Ziegen. Zu ihren Leitsymptomen gehört eine durch Zyanose blaugefärbte Zunge bei Krankheitsausbruch. Die Erkrankung ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Für den Menschen besteht keine Ansteckungsgefahr, weshalb Fleisch- und Milchprodukte ohne Bedenken verzehrt werden können.

Der krankheitsauslösende Erreger ist das Blauzungenvirus (engl. Bluetongue virus, kurz BTV), ein Orbivirus aus der Familie der Reoviridae. Es gehört somit zu den unbehüllten doppelsträngigen RNA-Viren. Von diesem Virus sind bislang mindestens 24 verschiedene Serotypen bekannt, die jeweils eine unterschiedliche Virulenz aufweisen. Bei dem seit dem Jahr 2006 im mittleren und nördlichen Europa vorkommenden Erreger handelt es sich um den Serotyp 8, kurz BTV-8. Seit 2008 breitet sich auch der Serotyp 1, kurz BTV-1, in Südwestfrankreich in Richtung Norden aus. Im Oktober 2008 wurde BTV-6 in den Niederlanden festgestellt.

Das Blauzungenvirus wird durch Mücken der Gattung Culicoides aus der Familie der Gnitzen übertragen. Von den mehr als 5000 Arten werden in Mitteleuropa etwa ein Dutzend als Vektoren, vor allem Insekten der Culicoides-obsoletus-Gruppe sowie Culicoides dewulfi verantwortlich gemacht. Weiterhin sind die Arten C. actoni, C. brevitarsis, C. fulvus, C. imicola, C. insignis, C. nubeculosus und C. variipennis als Krankheitsüberträger nachgewiesen worden.

Die Gnitze nimmt das im Blut eines infizierten Tieres zirkulierende Virus während des Saugaktes auf. Nach einem Vermehrungszyklus im Insekt, bei dem das Virus auch in die Speicheldrüse gelangt, überträgt es dieses beim nächsten Saugen auf ein anderes Tier. Der Vermehrungszyklus im Insekt findet bei einer Temperatur von 25 °C in 10 bis 15 Tagen statt. Dieser Zeitraum wird auch „extrinsic incubation period“ (EIP) genannt. Eine einmal infizierte Gnitze bleibt ihr restliches Leben lang mit dem Virus infiziert. Eine rein mechanische Übertragung ist auch durch andere blutsaugende Arthropoden (z. B. Stechmücken, Zecken oder Schaflausfliege) möglich, allerdings ist über die Häufigkeit und Effizienz dieses Übertragungsweges bisher wenig bekannt. Weitere Möglichkeiten sind die Übertragung über das Sperma infizierter Bullen, welches während der Virämie das Virus enthält, sowie durch kontaminierte Spritzen im Rahmen tierärztlicher Tätigkeiten. Eine Übertragung durch Schmierinfektion unter Tieren sowie eine Übertragbarkeit auf den Menschen ist nicht bekannt.

Die Empfänglichkeit für diese Infektionskrankheit ist beim Schaf, besonders bei den Lämmern am größten, bei den verschiedenen Schafrassen jedoch ungleich verteilt. Ziegen und andere Haustiere erkranken weniger häufig und schwer. Als Erregerwirte bzw. Reservoirwirte gelten hauptsächlich Rinder, die selbst ebenfalls nur selten schwer erkranken, sowie Wildwiederkäuer (Antilopen, Hirsche) und afrikanische Wildnager.

Beim Einsetzen winterlicher Witterung sind keine Neuinfektionen zu erwarten, da die Gnitzen als Überträger dann nicht mehr aktiv sind.

Unter dem Begriff Pferdeenzephalomyelitis werden verschiedene Viruserkrankungen bei Pferden zusammengefasst, die das Gehirn und Rückenmark schädigen (Enzephalomyelitis). Sie werden von unterschiedlichen Mückenarten übertragen. Es handelt sich dabei um anzeigepflichtige Tierseuchen.

Der Erreger der Westlichen Pferdeenzephalomyelitis (englisch Western Equine Encephalomyelitis [WEE]) ist das Western-Equine-Encephalitis-Virus (Western-Equine-Encephalomyelitis-Virus, WEEV, deutsch auch Westliches-Pferdeenzephalitis-Virus) aus der Gattung Alphavirus der Familie der Togaviridae, das eng mit dem Sindbis-Virus (SINV) und auch mit dem Erreger Eastern-Equine-Encephalitis-Virus (EEEV) der Östlichen Pferdeenzephalomyelitis (EEE) verwandt ist. Es gibt einige Varianten des Virus und man nimmt an, dass sie eine Rekombinante des Sindbis-Virus und des Eastern-Equine-Encephalitis-Virus sind.

Die von diesem Erreger ausgelöste Erkrankung kommt in Nordamerika westlich des Mississippi River, in Mexiko und in Südamerika vor.

Als Hauptüberträger fungieren Mücken der Gattungen Culex und Aedes sowie Zecken (Dermacentor andersoni). Als Virusreservoir dienen Wildvögel, bei denen die Infektion aber stumm oder harmlos verläuft.

Infektionen treten vor allem im Sommer und Frühherbst auf, wenn die Stechmücken aktiv sind. Die Erkrankung verläuft zumeist milder als die Östliche Pferdeenzephalomyelitis.

Die Inkubationszeit beträgt 1 bis 7 Tage. Klinisch treten Fieber, Abgeschlagenheit, Fressunlust, schlafähnliche Zustände, Lähmung des Rachens und der Gliedmaßen, Koordinierungsstörungen und Festliegen auf. Die Mortalität bei Pferden beträgt 20–30 %, der Tod tritt gewöhnlich innerhalb von 2 bis 7 Tagen ein. Beim Menschen endet die Erkrankung in etwa 10 % der Fälle tödlich.

Eine wirksame Therapie oder vorbeugende Impfung gibt es nicht.

Eastern Equine Encephalitis Virus (rot eingefärbt) in einer elektronenmikroskopischen Aufnahme der Speicheldrüse einer Stechmücke (CDC)

Als Hauptüberträger der Östlichen Pferdeenzephalomyelitis (engl. Eastern Equine Encephalomyelitis, EEE) fungieren Mücken, in Nordamerika vor allem durch Culiseta melanura (neben C. morsitans, beides Verwandte der Ringelmücke C. annulata). Der Erreger ruft bei Pferden, aber auch bei Tauben, Fasanenartigen (Fasanen, Wachteln) und dem Menschen Krankheitserscheinungen hervor. Als Virusreservoir dienen Wildvögel und Nagetiere.

Nach der Inokulation des Mückenspeichels gelangen die Viren in das perivaskuläre Hautgewebe, wo sie Langerhanszellen und dendritische Zellen infizieren. Diese wandern in die regionalen Lymphgewebe, v. a. Lymphknoten aus, von wo es durch die Virusreplikation dann zu einer systemischen Virämie kommt.[9]

Infektionen bei Tieren treten vor allem im Sommer und Frühherbst auf, wenn die Stechmücken aktiv sind. Nur etwa 10 % der infizierten Tiere entwickeln Krankheitserscheinungen. Die Inkubationszeit beträgt 1 bis 7 Tage. Klinisch treten auf Fieber, Abgeschlagenheit, Fressunlust, schlafähnliche Zustände, Lähmung des Rachens und der Gliedmaßen, Koordinierungsstörungen und Festliegen. Die Mortalität bei Pferden kann bis zu 90 % betragen, der Tod tritt gewöhnlich innerhalb von 2 bis 7 Tagen ein. Beim Menschen liegt die Mortalitätsrate zwischen 30 und 50 %.

Da die Stechmücken die Krankheit übertragen, ist auch beim Menschen der Höhepunkt im Sommer und Frühherbst. Allerdings bleiben geschätzte 96 % der infizierten Menschen asymptomatisch. Bei den anderen treten nach etwa einer Woche (zwischen 3 und 10 Tagen) unspezifische Krankheitszeichen auf, mit Fieber, starken Kopfschmerzen, Muskelschmerzen (Myalgie), Übelkeit und Erbrechen. In dieser Frühphase sind weitere diagnostische Labortests wie Polymerase-Kettenreaktion, Virusisolation oder EEEV-IgM-Assay aber oft noch negativ.

Direkt nach Krankheitsausbruch (nach 0 – 5 Tagen) treten dann oft auch neurologische Symptome auf, die von der in der Jahreszeit häufigeren Enterovirus-bedingten Meningoenzephalitis nicht zu unterscheiden sind. Wenn eine serologische Diagnostik frühestens eine Woche nach Krankheitsausbruch gelingt, sind die neurologischen Schäden oft bereits irreversibel. In der Kernspintomographie zeigt sich typischerweise eine Beteiligung der Basalganglien und den Thalamus.

Bei denen, die Symptome entwickeln, liegt die Letalität bei etwa 33 %, und die meisten Überlebenden behalten schwere permanente neurologische Schäden. Im Sommer und Frühherbst 2019 wurden in den USA 36 Infektionen beim Menschen gemeldet, aus neun Bundesstaaten, von denen 14 tödlich verliefen.

Bisher gibt es keine antivirale Behandlung. Selbst spezifische Antikörper waren im Tierversuch bisher nur effektiv, wenn sie vor der Infektion gegeben wurden. Therapeutisch ist die intensivmedizinische Versorgung wichtig, oftmals einschließlich künstlicher Beatmung. Die Patienten müssen nicht isoliert werden, da sie nicht ansteckend sind. Mehrere Impfstoffe sind in der Entwicklung, auch wenn deren Einsatz schwierig vorherzusagen ist, da die Ausbrüche bisher meist kurz, sporadisch, regional begrenzt, aber schnell verliefen.

Eine wirksame Therapie gibt es nicht. Eine vorbeugende Schutzimpfung für Pferde mit einem Totimpfstoff ist in Endemiegebieten möglich.

Die Japanische Enzephalitis (Abkürzung: JE), auch Encephalitis japonica, ist eine durch Viren ausgelöste Tropenerkrankung, die vor allem in Ost- und Südostasien vorkommt. In den Endemiegebieten erkranken jährlich ca. 70.000 Personen, vor allem Kinder; Erwachsene dort sind meist immun.

Hauptwirte bilden Schweine und wildlebende Vögel (vor allem Reiher und andere Watvögel), seltener auch Reptilien und Fledermäuse. Die Überträger (Vektor) sind weibliche Stechmücken der Gattungen Culex, Aedes und eventuell andere, damit zählen JEV zu den Arboviren. Zu den wichtigsten Überträgern zählen Culex tritaeniorhynchus (Reisfeldmücke) und seltener Culex vishnui.

Mücken stechen im Freien und insbesondere nach Sonnenuntergang Schweine oder Watvögel und ermöglichen so die Zirkulation von JEV. Dagegen können infizierte Menschen nicht andere Menschen anstecken (außer durch eine Transfusion oder Transplantation). Dies liegt daran, dass Menschen, aber auch Pferde oder Rinder, nicht ausreichend hohe Virentiter bilden, so dass eine Übertragung durch die o. g. Stechmücken nicht stattfindet.