Mal wieder Mücken. Niemand mag sie, für den Menschen sind sie eher nervig, aber für die Tierwelt als solche sind sie wichtig. Zumindest für diejenigen, die sich von ihnen ernähren. Und manche Mücken können gefährliche Krankheiten übertragen, nicht nur bei Menschen.

Darüber habe ich ja schon mehrmals im Blog berichtet:

Rifttalfieber, West-Nil-Fieber, Chikungunyafieber

Herzwürmer, Blauzungenkrankheit, Pferdeenzephalomyelitis, Japanische Enzephalitis

Aber es gibt (leider) noch viel mehr … zum Beispiel Malaria.

Malaria – auch Sumpffieber, Paludismus, Wechselfieber, Marschenfieber, Febris intermittens, Kaltes Fieber oder veraltet Akklimatisationsfieber, Klimafieber, Küstenfieber, Tropenfieber[ genannt – ist eine Infektionskrankheit, die von einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium hervorgerufen wird. Sie wird heutzutage hauptsächlich in den Tropen und Subtropen durch den Stich einer weiblichen Stechmücke der Gattung Anopheles übertragen. Außerhalb dieser Gebiete verursachen gelegentlich durch den Luftverkehr eingeschleppte Moskitos die sogenannte „Flughafen-Malaria“. Alle Personen im direkten Umfeld von Flughäfen sind gefährdet, z. B. Flughafenbedienstete und Anwohner. Bis auf eine Übertragung durch Bluttransfusion und Laborunfälle ist eine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung nur gelegentlich von der Mutter auf das ungeborene Kind möglich, wenn die Plazenta (besonders während der Geburt) verletzt wird. Der Mensch und die Anopheles-Mücken sind das wesentliche Erregerreservoir humanpathogener Plasmodien.

Die Malaria ist mit etwa 263 Millionen Erkrankten pro Jahr (2023) die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Für das Jahr 2023 schätzte die WHO 597.000 Todesopfer weltweit.

Im Wesentlichen werden, entsprechend den verschiedenen Malariaparasiten, drei Krankheitsbilder unterschieden: Malaria tropica, Malaria tertiana und Malaria quartana. Die Symptome der Malaria sind hohes, wiederkehrendes bis periodisches (Wechsel-)Fieber, Schüttelfrost, Beschwerden des Magen-Darm-Trakts und Krämpfe. Besonders bei Kindern kann die Krankheit rasch zu Koma und Tod führen. Die Frequenz der Fieberschübe ergibt sich aus der Länge der Vermehrungszyklen der Erreger.

Plasmodien als Erreger der Malaria wurden erstmals 1880 in Algerien von Alphonse Laveran unter der Bezeichnung Oscillaria malariae beschrieben. Kurz darauf wurden von Danilewsky in der Ukraine verschiedene Blutparasiten, darunter auch Plasmodien, bei Vögeln entdeckt. Die heute anerkannte Gattungsbezeichnung Plasmodium wurde 1885 von den Italienern Marchiafava und Celli vorgeschlagen. Im Jahr 1887 fand Ronald Ross Plasmodien der Malaria im Körper der Anopheles-Mücke.

Wie alle Haemospororida parasitieren die Plasmodien im Laufe des Lebenszyklus erst im Gewebe, dann in Blutzellen von Wirbeltieren. Dort bilden sie auch Geschlechtsformen, sogenannte Gametozyten aus, wobei Mikrogametozyten und Makrogametozyten zu unterscheiden sind. Lediglich Mikrogameten tragen während ihrer kurzen Existenz eine einzelne Geißel. Plasmodien haben wie die meisten Apicomplexa einen nur im Elektronenmikroskop erkennbaren Apicoplasten, einen Plastiden ohne Chlorophyll, der zwar nicht zur Photosynthese fähig ist, in dem aber andere essentielle Stoffwechselvorgänge ablaufen.

Die Gattung Plasmodium unterscheidet sich von anderen Gattungen der Haemospororida dadurch, dass die Parasiten sich im Blut der Wirbeltiere in Erythrozyten ungeschlechtlich durch eine Vielfachteilung, die sogenannte Schizogonie, vermehren, während andere Parasiten dort nur Gametozyten ausbilden. Bei der Schizogonie entwickelt sich in den Erythrozyten aus einem erst ringförmigen, später amöboiden Trophozoiten ein Schizont mit einer für die jeweilige Art typischen Zahl von Merozoiten, die am Ende ins Blut freigesetzt werden und dort weitere Erythrozyten infizieren. Ein weiteres Merkmal, das die Plasmodien von vielen anderen Haemospororida unterscheidet, ist die Bildung eines Pigments in den Erythrozyten, dem sogenannten Hämozoin. Dieses Pigment ist ein Abbauprodukt des Hämoglobins, das durch eine unvollständige Verdauung durch die Parasiten entsteht. Die Plasmodien ernähren sich in den Erythrozyten im Wesentlichen von Hämoglobin und Glucose.

Früher galten nur vier Erreger als humanpathogen: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale und Plasmodium malariae. Mittlerweile ist bekannt, dass eine weitere Art aus Südostasien, die bislang hauptsächlich als für Makaken gefährlich galt, auch in größerer Zahl als bislang angenommen den Menschen infizieren kann: Plasmodium knowlesi. Hinsichtlich ihres Krankheitsverlaufes und ihrer geographischen Verbreitung unterscheiden sich die Erreger erheblich. Plasmodium falciparum ist der klinisch bedeutsamste und bedrohlichste Erreger der früher auch als bösartiges Wechselfieber bezeichneten Malaria.

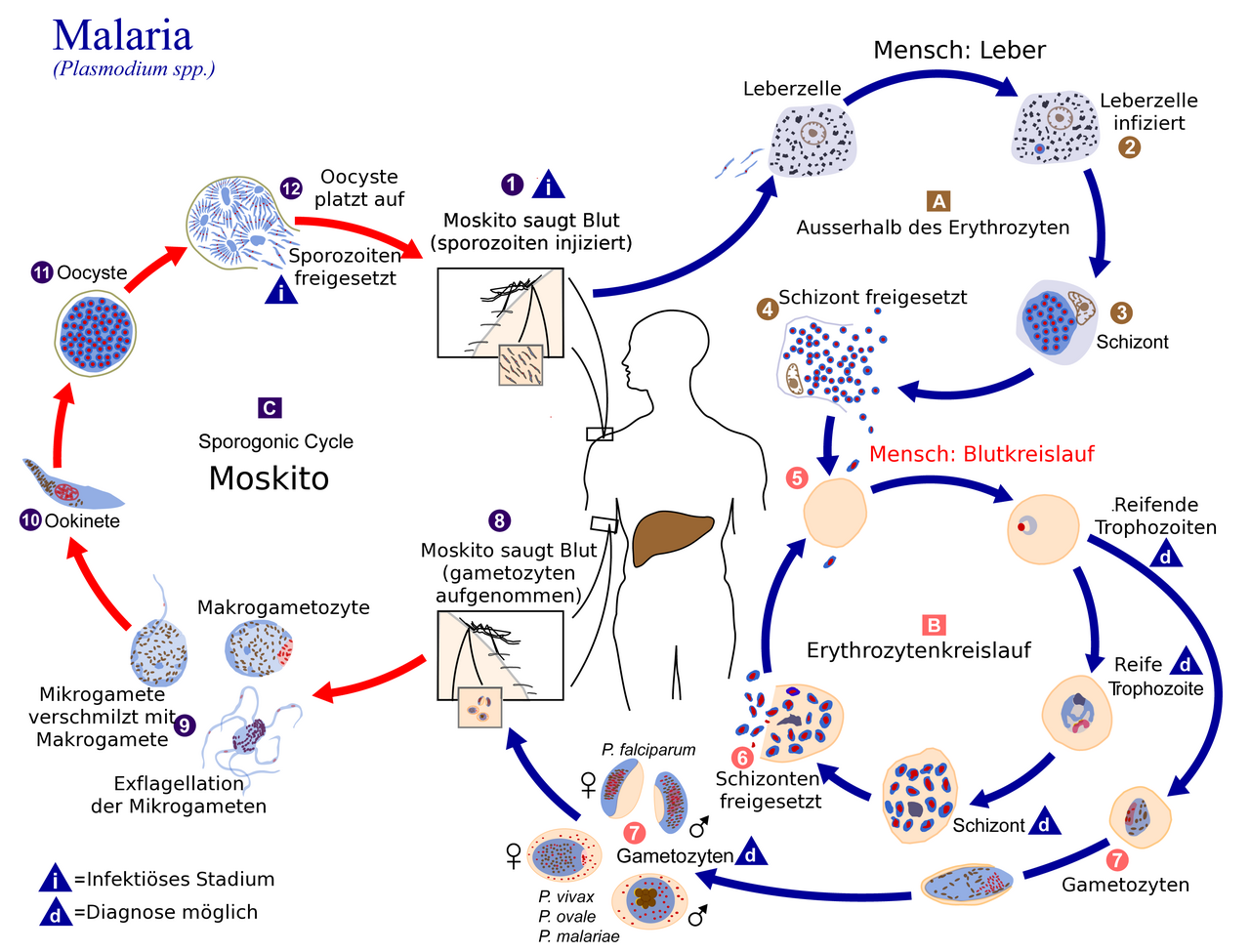

Alle Plasmodien haben einen komplexen Lebenszyklus mit einem obligaten Wirtswechsel zwischen Insekten, in denen eine geschlechtliche Vermehrung stattfindet, und Wirbeltieren, in denen eine ungeschlechtliche Vermehrung stattfindet. Dabei ist in den Wirbeltieren eine erste, meist symptomlose Phase der exoerythrozytären Vermehrung im Gewebe von einer zweiten, von Krankheitserscheinungen begleiteten Vermehrungsphase in den Erythrozyten im Blut zu unterscheiden.

Der Lebenszyklus beginnt mit Sporozoiten, die durch infizierte Stechmücken mit dem Speichel in den Körper eines Wirbeltiers gelangen. Die spindelförmigen Sporozoiten dringen in Wirtszellen ein und vermehren sich zuerst im Gewebe in einer exoerythrozytären Phase durch Schizogonie. Bei Säugetieren werden die Parasiten durch die Mücke in die Dermis injiziert, von dort wandern sie aktiv zu Blutgefäßen und werden durch diese innerhalb von Minuten zur Leber transportiert. Dort wandern sie vermutlich über Kupffer-Zellen in Hepatozyten ein, in denen sie sich je nach Art in zwei bis 16 Tagen massiv vermehren.[9] Bei Primaten können Gewebeschizonten über 80 Mikrometer groß werden und mehrere zehntausend Merozoiten enthalten. Einige der Plasmodium-Arten können Ruheformen in der Leber ausbilden, sogenannte Hypnozoiten, aus denen nach Abheilung der Krankheit Rückfälle entstehen können. Dies ist beispielsweise für P. cynomolgi, P. fieldi, P. ovale, P. simiovale und P. vivax bekannt. Vogelparasiten und Reptilienparasiten werden in dieser Phase in einer Reihe von Geweben gefunden. Der Vogelparasit P. relictum beispielsweise vermehrt sich exoerythrozytär in der Haut, der Leber, der Milz und im Knochenmark. Andere Arten, auch Reptilien infizierende wie P. mexicanum, wurden in Endothelzellen und in hämatopoietischen Zellen gefunden. Bei vielen Vogel- und Reptilienparasiten ist allerdings der Ort der exoerythrozytären Vermehrung nicht bekannt. Bei Säugetieren ist die exoerythrozytäre Phase in der Regel symptomlos, bei Vogelparasiten kann es schon in diesem Stadium zu schweren Erkrankungen kommen. So kann ein massiver Befall des Knochenmarks mit P. elongatum ebenso zu Todesfällen führen wie eine exoerythrozytäre Schizogonie von P. gallinaceum im kapillaren Endothel verschiedener Organe, insbesondere des Gehirns.

Die Gewebeschizonten produzieren jeweils große Zahlen von kleinen Merozoiten, die freigesetzt werden und in einer zweiten Phase der Infektion im Blut Erythrozyten befallen, in denen eine weitere ungeschlechtliche Vermehrung durch Schizogonie stattfindet. Diese Vermehrung im Blut, die je nach Art einen bis drei Tage dauert, ist ursächlich für die Krankheitssymptome der Malaria. In Primaten findet die Vermehrung in dieser Phase oft synchronisiert statt, sodass viele reife Blutschizonten gleichzeitig Merozoiten freisetzen, was von der Ausschüttung toxischer Substanzen begleitet wird. Dies führt zur bekannten Periodizität der Fieberschübe bei der Malariaerkrankung. Bei anderen Säugetieren und bei Vögeln ist die Synchronizität der Entwicklung weniger ausgeprägt, bei Reptilien gar nicht zu beobachten.

Einige wenige Plasmodien entwickeln sich in den Erythrozyten zu Geschlechtsformen, den Gametozyten. Diese sind essentiell, um den Lebenszyklus zu vollenden und die weitere Verbreitung durch Mücken zu ermöglichen.

Die Gametozyten können von Mücken bei einer Blutmahlzeit aufgenommen werden und im Darm des Insekts einen neuen Entwicklungszyklus in Gang setzen.[10] Die Mikrogametozyten teilen sich im Darm der Mücke in einem Exflagellation genannten Vorgang innerhalb weniger Minuten zu Mikrogameten, die eine einzelne Geißel tragen und entsprechend beweglich sind. Durch die Verschmelzung eines Mikrogameten mit einem Makrogameten wird eine Zygote gebildet, in der anschließend eine meiotische Teilung stattfindet. Die Zygote entwickelt sich im Darm zu einem beweglichen Ookineten, der sich in der Darmwand zu einer Oozyste umwandelt. In dieser werden je nach Art und Temperatur innerhalb zirka einer bis vier Wochen durch vielfache Zellteilung viele neue Sporozoiten gebildet. Diese wandern schließlich in die Speicheldrüse der Mücke, wobei sie zu hochinfektiösen Formen reifen. Von dort können sie auf einen neuen Wirbeltierwirt übertragen werden.

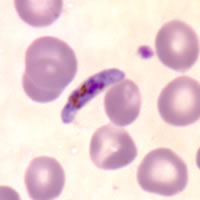

- Sichelförmiger Gametozyt von P. falciparum im Blutausstrich

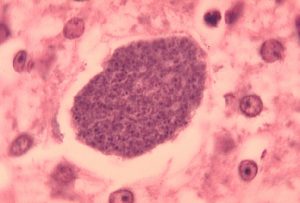

- Histopathologie der exoerythrozytären Form eines Plasmodium-Parasiten in der Leber (CDC)

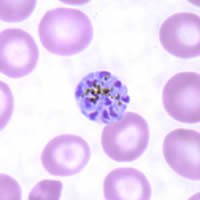

- Schizont von Plasmodium malariae im gefaerbten Blutausstrichpg.

Ohne den Weg über eine Mücke kann Malaria von Mensch zu Mensch über Blut übertragen werden.

Dafür sind zwei Möglichkeiten bekannt:

über die verletzte Plazenta einer Schwangeren während der Geburt auf ihr Kind

durch eine Bluttransfusion

Nur Vertreter der Gattung Anopheles können Malaria auf den Menschen übertragen.

Das liegt an biologischen und physiologischen Besonderheiten, die Anopheles-Mücken einzigartig machen.

Plasmodium-Parasiten müssen nach der Blutaufnahme die Darmwand der Mücke durchdringen, sich dort vermehren und schließlich in die Speicheldrüsen wandern.

Nur bei Anopheles-Mücken überleben und entwickeln sich die Parasiten vollständig – bei anderen Mückenarten (z. B. Aedes oder Culex) werden sie vom Immunsystem der Mücke zerstört oder können sich nicht anheften.

Anopheles-Weibchen leben lang genug (2–4 Wochen), damit sich das Plasmodium entwickeln kann (das dauert etwa 10–14 Tage in der Mücke).

Andere Mückenarten sterben oft früher oder haben Verhaltensmuster (z. B. andere Fütterungszeiten oder Wirtspräferenzen), die die Übertragung verhindern.

Die Plasmodium-Entwicklung in der Mücke ist temperaturabhängig.

Anopheles-Mücken leben bevorzugt in Klimazonen, in denen diese Temperaturen (≥ 20 °C) häufig erreicht werden.

Andere Gattungen wie Culex (trägt z. B. West-Nil-Virus) kommen oft in kühleren oder anderen ökologischen Nischen vor.

Plasmodium und Anopheles haben sich über Millionen Jahre gemeinsam entwickelt → eine Art „biologische Partnerschaft“.

Diese Koevolution erklärt, warum jede Plasmodium-Art meist nur von bestimmten Anopheles-Arten übertragen wird.

Beim Menschen sind Anopheles-Mücken die einzigen biologischen Überträger von Plasmodium-Erregern. Andere Mückenarten können keine menschliche Malaria übertragen, auch wenn sie infiziertes Blut aufnehmen.