Ich will nicht über Haie spreche, noch nicht, und wenn, dann würde ich sie nicht als Monster bezeichnen. Denn Haie sind durchaus interessante Lebewesen, die ein Image haben, dass sie nicht verdienen. Und manche Haie sind auch wirklich … eher niedlich, als furchteinflößend, wie etwa der Ornament-Teppichhai.

Aber um Haie geht es nicht … ich weiß gar nicht, warum ich damit angefangen habe. Vielleicht weil ich kürzlich DER WEISSE HAI gesehen habe oder ich ein paar Bücher auf meiner Leseliste habe, die sich um Haie drehen… Egal, es geht um ganz andere Tiergruppen, und rein wissenschaftlich gesehen kann mir deren Image egal sein. Und außer jemand fühlt sich dazu berufen einen Horrorfilm zu drehen, mit diesen Tieren als Antagonisten, besteht keine reale Möglichkeit, dass man sie als blutrünstige Menschenfresser bezeichnen kann. Ich drehe die Zeit etwas zurück (sonst komme ich nie wieder auf das eigentliche Thema zurück).

Die Zeit(en) von denen ich rede, nennen sich Ordovizium (485.4–443.4 mya) und Kambrium (541–485.4 mya). Zusammen mit dem Silur (443.4–419.2 mya) werden diese Zeitalter auch als Altpaläozoikum bezeichnet.

Die Perioden Perm, Karbon und Devon werden informell unter der Bezeichnung Jungpaläozoikum zusammengefasst. Aber um diese Zeiten soll es nicht gehen… vielleicht irgendwann einmal (und ich bin mir sicher, dass auch Megalodon, irgendwann Erwähnung finden wird, um wieder zu den Haien zurück zu kommen … warum auch immer).

Genug des Gelabers (ich weiß gar nicht, was mich dazu bewegt). Es geht um die wahren Monster der Meere, bevor ernstzunehmende Wirbeltiere den Schauplatz der Geschichte betreten).

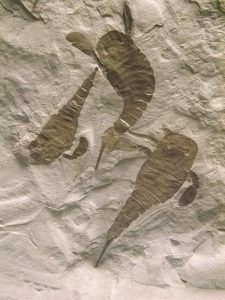

Als Seeskorpione, Riesenskorpione oder Eurypteriden (Eurypterida, aus altgr. εὐρύς m. (εὐρεῖα f., εὐρύ n.) ‚breit‘ und πτερόν ‚Flügel, Flosse‘: „Breitflosser“) wird eine ausgestorbene Gruppe von Kieferklauenträgern (Chelicerata) bezeichnet. Fossile Funde liegen aus dem Erdaltertum vom Ordovizium bis zum Perm vor. Mit über zwei Meter Körperlänge waren einige Arten dieser Gruppe wie etwa Jaekelopterus rhenaniae und Pterygotus anglicus mit die größten bekannten Gliederfüßer (Arthropoda) überhaupt.

Sehr detailliert erhaltene Exemplare der Gattung Eurypterus wurden bereits 1898 in Dolomitgestein des Silurs auf der Insel Ösel (Estland) gefunden. An diesen Tieren konnten feinste Details beobachtet werden, so etwa die männlichen und weiblichen Genitalanhänge am zweiten Segment des Hinterleibes. 1995 wurden im südafrikanischen Soom-Schiefer auch Eurypteriden gefunden, bei denen noch Einzelheiten der Muskulatur und der inneren Organe zu sehen waren.

Die Cephalopoden des Ordoviziums waren die dominanten Großräuber der damaligen Meere – und einige von ihnen erreichten erstaunliche Größen.

Viele frühe Orthoceraten (langgestreckte, konische Gehäuse) waren zwischen 10 und 50 cm lang, aber es gab auch größere Formen, deren Gehäuse über 2 Meter Länge erreichen konnte.

Einzelne Funde deuten sogar auf noch größere Exemplare hin: Manche Paläontologen vermuten bis zu 4–5 Meter lange Orthoceriden (inklusive Gehäuse). Mit ausgestreckten Tentakeln wären diese Tiere noch einmal deutlich länger gewesen.

Cameroceras ist einer der legendären Riesen unter den Nautiloideen des Ordoviziums. Lange Zeit galt er als das größte wirbellose Tier seiner Zeit und wurde in der populären Literatur fast schon mythisch überhöht.

Das Gehäuse ist langgestreckt, konisch und gerade („orthocerat“) mit einer zentralen Röhre (Siphon), die bei Endoceriden besonders stark ausgebildet war.

Die meisten Individuen erreichten wahrscheinlich eine Gehäuselänge von 1–2 m, besonders große Funde deuten auf 3–5 m Gehäuse hin.

Frühere Angaben von 9–10 m gelten heute als zweifelhaft.

Cameroceras ernährte sich vermutlich von kleinere Gliederfüßer (Trilobiten), Weichtiere, vielleicht auch von andere Cephalopoden.

Sie bewegten sich durch Rückstoßantrieb, aber vermutlich eher langsam und nicht so manövrierfähig wie heutige Kalmare.

Neben Cameroceras gab es noch andere große Kopffüßer im Ordovizium:

Fossile Gehäusefragmente von Endoceras giganteum lassen eine Länge von 3–3,5 m vermuten, möglicherweise mehr.

Vaginoceras, war ein sehr großer Endoceride, der in Europa nachgewiesen wurde. Schätzungen gehen von Gehäusegrößen von 2 – 3 Metern aus.

Andere Kopffüßer wie Meniscoceras oder Ormoceras waren mit Gehäusegrüßen von 1 – 2 Metern etwas kleiner.

Wirklich klein dagegen war wohl Anomalocaris, ein Spitzenpredator aus dem Kambrium.

Zunächst wurden Fossilien von Anomalocaris im 19. Jahrhundertfalsch gedeutet:

Die Greifarme hielt man für Garnelen.

Der Mund wurde als Quallenfossil beschrieben.

Erst später erkannte man, dass diese Teile zu einem einzigen Tier gehörten.

Daher auch der Name „Anomalocaris“ („abnorme Garnele“).

Anomalocaris erreicht eine Länge von meistens 50–100 cm. Der Körper ist länglich, gegliedert, mit seitlichen Lappen, die wahrscheinlich zur wellenartigen Schwimmbewegung dienten (ähnlich wie bei Mantarochen).

Die großen seitlich am Kopf befindlichen Augen waren groß und mit tausenden Linsen zusammengesetzt, was für die Zeit sehr fortschrittlich war.

Galt lange als der erste „Top-Räuber“ der Erdgeschichte.

Wahrscheinlich schwamm er aktiv und nutzte seine Fangarme, um Beutetiere wie Trilobiten oder weichhäutige Organismen zu packen.

Neuere Studien deuten darauf hin, dass er vielleicht auch Aasfresser oder „Staubsauger“ am Meeresboden war – der Mund war wohl nicht hart genug, um Trilobitenpanzer zu knacken, aber er konnte kleine Tiere oder weiches Gewebe einsaugen.