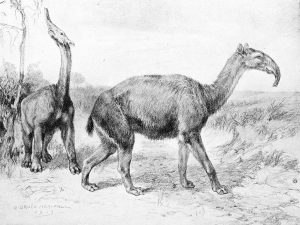

Am vergangenen Freitag habe ich ein paar Ausmalbilder präsentiert … darunter auch ein seltsames Tier, das sich Macrauchenia nennt. Dabei handelt es sich nicht um eine ausgestorbene Tierart, die vermutlich kaum bekannt sein dürfte, trotz ihres merkwürdigen Aussehens. Nachdem man auch auf dem Beutelwolf-Blog nichts über Macrauchenia findet, nehme ich das zum Anlass, um diese Tierart und ihre Verwandten vorzustellen.

Macrauchenia ist eine Gattung aus der Gruppe der Südamerikanischen Huftiere, die während weiter Teile des Känozoikums in Südamerika lebten und erst im Pleistozän bis Mittleren Holozän ausstarben. Heute lebende Huftiere auf dem südamerikanischen Kontinent sind „moderne“ Arten, die in keinerlei Verwandtschaftsverhältnis zu Macrauchenia und Verwandten stehen. Bereits Charles Darwin sammelte auf seiner Reise mit der HMS Beagle Fossilien von Macrauchenia.

Macrauchenia ist eine Gattung innerhalb der Familie Macraucheniidae.

Die Macraucheniidae lassen sich in drei Unterfamilien und 16 Gattungen einteilen. Alle bekannten Formen waren mittelgroß bis sehr groß. Im Bezug auf Schädelbau und Gebiss waren die Macraucheniidae weniger fortschrittlich als die mit ihnen verwandten Proterotheriiden. Typisch ist eine Rückverlagerung der Nasenöffnung zur Schädelmitte sowie eine vollständige Zahnformel. Man kennt Überreste dieser Familie aus Argentinien, Brasilien, Bolivien, Chile und Kolumbien. Die Familie ist seit dem oberen Paläozän nachgewiesen. Mit Macraucheniopsis ensenadensis (Ensenadan) und Macrauchenia patachonica (Ensenandan bis Lujanian) ist die Familie bis Pleistozän belegt. Bisweilen wird eine weitere pleistozäne Form Xenorhinotherium bahiense aus dem nordöstlichen Brasilien und aus Venezuela unterschieden. Diese wird allerdings von anderen Autoren als identisch mit Machrauchenia patachonica angesehen.

Mit 1,8 m Schulterhöhe war Macrauchenia etwa so groß wie ein Kamel (Camelus) und dürfte im Habitus auch etwas an diese Tiere erinnert haben. An den langen und sehr kräftigen Beinen befanden sich drei tragende Zehen, der Hals war lang, und die Nasenöffnung auf der Schädeloberseite lässt einen kurzen Rüssel vermuten.

Die Ordnung Litopterna (zu denen die Macraucheniidae gehören) entstand im mittleren Paläozän und brachte etliche Gattungen hervor, die aufgrund der verlängerten Gliedmaßen und der Reduktion der Zehenanzahl etwas an heutige Pferde oder Kamele erinnern. Die meisten davon starben nach der Entstehung der mittelamerikanischen Landbrücke am Ende des Pliozäns und dem dadurch ermöglichten Faunenaustausch zwischen Nord- und Südamerika aus

Macrauchenia patachonica trennte sich vor rund 66 Millionen Jahren von der Ordnung der Unpaarhufer ab und starb erst am Ende des Pleistozäns vor etwa 10.000–20.000 Jahren aus. Dass dies als Folge der Bejagung durch neu zugewanderte Raubtiere und der Konkurrenz mit eingewanderten Huftieren aus Nordamerika geschah, ist unwahrscheinlich, da mit Macrauchenia am Ende des Pleistozäns auch die meisten dieser neu eingewanderten Großtiere verschwanden, nachdem Macrauchenia zuvor über Jahrmillionen mit den neuen Einwanderern zusammen in Südamerika gelebt hatte. So gibt es Funde zusammen mit der eingewanderten Kamelgattung Palaeolama.

Macrauchenia-Überreste finden sich vor allem in den südöstlichen Pampasgebieten, aber auch aus Bolivien, Peru und Taima Taimai in Venezuela sind Funde bekannt.

Aus seiner geographischen Verbreitung kann man schließen, dass Macrauchenia ein Savannenbewohner war. Schwieriger ist es, die Ernährungsgewohnheiten dieses Tieres zu rekonstruieren. Der vermutete Rüssel, der sich wohl eher zum Rupfen von Blättern geeignet hätte, lässt auf einen Laubfresser schließen, während die hochkronigen Zähne auf einen Grasfresser hinweisen.

Fossilien von Macrauchenia wurden erstmals am 9. Februar 1834 in Port St. Julian im südlichen Patagonien von Charles Darwin gesammelt. Als Laie identifizierte er die gefundenen Beinknochen und Wirbelsäulenfragmente vorläufig als „ein großes Tier, ich tippe auf ein Mastodon“. 1837, kurz nach der Rückkehr der Beagle, identifizierte der Anatom Richard Owen die Knochen, darunter Wirbel aus Rücken und Hals, als die eines gigantischen, einem Lama oder Kamel ähnelnden Wesens, das Owen Macrauchenia patachonica nannte. Bei der Namensgebung verwies Owen auf die ursprünglichen griechischen Begriffe µακρος (makros, groß oder lang) und αυχην (auchèn, Hals), die Illiger als Grundlage für Auchenia als Gattungsnamen für Lama, Vikunja usw. verwendete.

Aber es gibt noch viele andere Vertreter aus der Gruppe der Südamerikanischen Huftiere.

Die Litopterna lassen sich in zwei Überfamilien mit gut einem Dutzend Familien aufteilen. Bedeutend sind unter anderem die Protolipternidae und die Notonychopidae, die beide im oberen Paläozän verbreitet waren. Letztere enthält mit Requisia aus der Salamanca-Formation in Patagonien, welche auf ein Alter von 64,7 bis 63,5 Millionen Jahren datiert, einen der frühesten Nachweise der Litopterna überhaupt. Wesentlich bekannter und formenreicher waren die Proterotheriidae (Gr.: próteros = vorderer; theríon = Säugetier) und die Macraucheniidae. Beide Linien traten vom oberen Paläozän bis ins obere Pleistozän auf. Die Proterotheriidae zeigten eine besonders starke Reduktion der Zehenanzahl und damit eine Ähnlichkeit zu den Pferden. Bekannte Vertreter sind Diadiaphorus, dessen Füße nur mehr mit einem Huf den Boden berührten und dessen Seitenzehen verkümmert waren und Thoatherium, dessen Beine genau wie die der heutigen Pferde nur mehr in einem einzigen Huf endeten. Die Macraucheniidae dagegen werden aufgrund ihres langen Halses, der verlängerten Gliedmaßen und der breiten Füßen oft als kamelähnlich beschrieben. Abweichend zu diesen endeten ihre Füße aber in drei Zehen.

Die Verwandtschaft der Südamerikanischen Huftiere blieb lange Zeit ungeklärt. Aufgrund der Hufe an den Füßen wurden die Südamerikanischen Huftiere zusammen mit anderen Tieren zur Gruppe der „Huftiere“ (Ungulata) zusammengefasst. Der genetische Befund der letzten Jahre zeigt jedoch, dass diese Huftiere keine natürliche Gruppe darstellen, sondern nur konvergente Entwicklungen als Anpassung an eine ähnliche Lebensweise durchgemacht haben.

Unter anderem wurde eine Zugehörigkeit zu den Afrotheria diskutiert, wofür neben paläogeographischen Voraussetzungen auch anatomische Merkmale wie der Bau der Wirbelsäule oder des Sprungbeins sprachen, ebenso wie die mögliche nahe Verwandtschaft der Afrotherien mit den Nebengelenktieren, der zweiten großen, endemisch in Südamerika verbreiteten Gruppe. Allerdings konnte mit Hilfe von Proteinsequenzierungen und dem Vergleich mit fossilem Kollagen, welches an Überresten einiger stammesgeschichtlich junger Vertreter der Meridiungulata gewonnen wurde (speziell Macrauchenia aus der Gruppe der Litopterna und Toxodon aus der Gruppe der Notoungulata), eine enge Beziehung zu den Unpaarhufern herausgearbeitet werden.

Inwiefern die Südamerikanischen Huftiere eine geschlossene Gruppe bilden, ist in der Wissenschaft strittig. Häufig wird dies aufgrund der gemeinsamen Verbreitung in Südamerika als gegeben genommen. Zahlreiche Wissenschaftler sahen jedoch im Laufe der Forschungsgeschichte verschiedene Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Linien der Südamerikanischen Huftiere, die einerseits zu den Unpaarhufern führten, mitunter auch zu den ebenfalls ausgestorbenen Dinocerata, andererseits zu den Schliefern.