Unter den in unserem Vaterlande wildlebenden Säugethieren steht der Fuchs (Canis vulpes, C. alopex, Vulpes vulgaris) unzweifelhaft obenan. Kaum ein einziges anderes Mitglied der ersten Klasse genießt einen so hohen Ruhm und erfreut sich einer so großen Bekanntschaft wie Freund Reineke, das Sinnbild der List, Verschlagenheit, Tücke, Frevelhaftigkeit und, wie ich sagen möchte, gemeinen Ritterlichkeit. Ihn rühmt das Sprichwort, ihn preist die Sage, ihn verherrlicht das Gedicht; ihn hielt einer unserer größten Meister für würdig, seinen Gesang ihm zu widmen. Es ist gar nicht anders möglich: der Gegenstand einer so allgemeinen Theilnahme muß ein ausgezeichnetes Geschöpf sein. Und das ist denn auch unser Schlaukopf und Strauchdieb in jeder Hinsicht. Wir müssen ihm seiner geistigen wie leiblichen Eigenschaften wegen unsere Achtung zollen, ihn gewissermaßen liebgewinnen. Gleichwohl erfreut sich Reineke keineswegs unserer Freundschaft. Trotz aller Anerkennung, welche seine Fähigkeiten uns einflößen, wird er von uns verfolgt und befehdet, wo sich nur immer Gelegenheit dazu bietet. Es scheint fast, als bestände zwischen dem Menschen und Thiere ein Wettstreit, als bemühe sich der Mensch, ihm gegenüber zu zeigen, daß die geistigen Fähigkeiten des Erdenbeherrschers denn doch noch die des Fuchses überträfen: und Reineke seinerseits läßt es sich angelegen sein, seinem Verfolger immer und immer wieder zu beweisen, daß man auch trotz aller Hindernisse noch zu leben verstehe.

Der Fuchs ist ein vollendetes Thier in seiner Art. »Zierlicher, als seine Verwandten in Tracht und Haltung«, sagt Tschudi, »feiner, vorsichtiger, berechnender, biegsamer, von großem Gedächtnis und Ortssinn, erfinderisch, geduldig, entschlossen, gleich gewandt im Springen, Schleichen, Kriechen und Schwimmen, scheint er alle Erfordernisse des vollendeten Strauchdiebes in sich zu vereinigen und macht, wenn man seinen geistreichen Humor hinzunimmt, den angenehmen Eindruck eines abgerundeten Virtuosen in seiner Art.« Reineke ist unbedingt der allervollendetsten Spitzbuben einer. Mit seinen leiblichen Begabungen stehen seine geistigen Fähigkeiten nicht bloß im Einklange, sondern helfen ihm gewissermaßen über manche Mängel seiner leiblichen Ausrüstung, im Vergleiche zu anderen, besser begabten Raubthieren hinweg. Reineke versteht sein Handwerk zu treiben und läßt sich kaum von einem zweiten Geschöpfe übertreffen. Ihm scheint nichts unerreichbar, seiner List und Tücke kein Wild zu schnell oder zu stark, seiner Behendigkeit nichts zu rasch und zu gewandt zu sein. Gefahr würdigt er vollkommen, aber fürchtet sie nicht; denn für ihn sind alle Netze, Fallen, Schlingen und Jagdwaffen eigentlich kaum da; für ihn findet sich aus jeder Verlegenheit noch ein Ausweg, und nur die größere Menschenlist oder die durch Verbindung mit des Fuchses eigenen Familiengenossen unberechenbar vermehrte Macht des Erdenbeherr schers kostet unserem Strauchdiebe Haut und Haar.

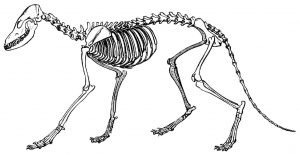

Reineke lebt, hundertfach durch Wort und Bild gezeichnet, in Jedermanns Anschauung und ist wohl bekannt. Demungeachtet verdient er den weniger mit der Natur Vertrauten besonders vorgestellt zu werden. Seine Länge beträgt bis 1,3 Meter, wovon freilich 40 Centim. auf den Schwanz kommen, die Höhe am Widerrist dagegen nur 35, höchstens 38 Centim., das Gewicht sieben bis zehn Kilogramm. Der Kopf ist breit, die Stirn platt, die Schnauze, welche sich plötzlich verschmälert, lang und dünn. Die Seher stehen schief und die Lauscher, welche am Grunde sich verbreitern und nach oben zuspitzen, aufrecht. Der Leib erscheint seines ziemlich dichten Haarkleides wegen dick, ist in Wahrheit aber ungemein schlank, jedoch äußerst kräftig und der umfassendsten Bewegung fähig. Die Läufe sind dünn und kurz, die Standarte oder Lunte aber ist lang und buschig, der Balg sehr reichlich, dicht, weich, und hinsichtlich seiner Färbung ein wirklich vollendeter zu nennen. Reineke sammt seiner ganzen edlen Sippschaft trägt ein Kleid, welches seinem Räuberthume in der allervortrefflichsten Weise entspricht. Die Färbung, ein fahles, grauliches Roth, welches sich der Bodenfärbung förmlich anschmiegt, paßt ebenso zum Laubwalde wie zum Nadelholzbestande, er sei hoch oder niedrig, oder ist für die Heide wie für das Feld und für das Stein- oder Felsengeklüfte gleich geeignet.

Mehr als anderen Thieren scheint dem Fuchse der Rock nach dem Lande angepaßt zu sein; denn der südliche Fuchs ist von dem nördlichen und der Gebirgsfuchs von dem der Ebene nicht unwesentlich in der Färbung verschieden. Seine im Norden in der Steppe und Wüste lebenden Verwandten zeigen uns, wie wir später sehen werden, ihre Gleichfarbigkeit mit dem Boden noch deutlicher. Wenn wir das Gewand unseres Raubgesellen genau prüfen, finden wir, daß die Farbenvertheilung etwa folgende ist: Auf der ganzen Oberseite ist der Pelz rost- oder gelbroth gefärbt; die Stirn, die Schultern und der Hintertheil des Rückens bis zur Schwanzwurzel sind, weil die einzelnen Haare an dieser Stelle in eine weiße Spitze endigen, mit Weiß überlaufen, die Lippen, Wangen und die Kehle weiß. Ein weißer Streifen zieht sich an den Beinen herab; die Brust und der Bauch sind aschgrau, die Weichen weißgrau, die Vorderläufe roth, die Lauscher wie die Branten oder Zehen schwarz; die Standarte endlich ist rostroth oder gelbroth, schwärzlich überlaufen und ihre Blume oder Spitze weiß. Alle diese Farbenschattirungen gehen ganz unmerklich in einander über, keine sticht grell von der anderen ab, und daher kommt es eben, daß das ganze Kleid für alle Verhältnisse so außerordentlich sich eignet. Der vorsichtig dahinschleichende Fuchs wird kaum bemerkt, eben weil seine ganze Umgebung ihm ähnlich gefärbt ist und ihn dadurch deckt. Alle Verwandten haben mehr oder weniger dieselbe Färbung, nur daß diese je nach der Oertlichkeit sich ändert und den durch sie bedingten Abweichungen entspricht.

Jede einzelne Fuchsart weicht hinsichtlich ihrer Färbung vielfach ab und so auch unser Reineke. Der schönste Rothfuchs ist der nördliche, welcher jedoch ebenfalls sehr abändert. Je weiter man nun von dem Norden nach Süden herabkommt, um so kleiner, schwächer und weniger roth zeigt sich der Fuchs. In flachen, sumpfigen Gegenden ist er am schlechtesten; gibt es aber bergige Strecken dazwischen, so wird er in diesen wieder etwas besser. In Deutschland findet man die schönsten Füchse im nördlichen Tirol. Im südlichen Theile Tirols und der Schweiz ist er als Bergfuchs noch immer ziemlich groß und rauh, aber schon mehr grau, und es kommen auch einzelne sogenannte Kohlfüchse vor. In der Lombardei und dem Venetianischen zeigt der Fuchs ein ganz anderes Gepräge; er ist hier kleiner, grauer und fahlgelber, und es finden sich bereits viele Kohlfüchse. In Südfrankreich ist er ebenso, und in Spanien bereits sehr klein und fahl geworden. Aus diesem Grunde hat man die südlichen Füchse als Art von den unserigen und namentlich von den nordischen unterschieden, ob mit Recht oder Unrecht, lassen wir dahingestellt sein. Die Unterschiede sind jedenfalls ziemlich hervorstechend, da sie sich auch auf die Größe beziehen.

In der Weidmannssprache heißt nur das Männchen Fuchs, die Füchsin »Fähin« oder »Betze«; die Augen nennt man »Seher«, die Ohren »Lauscher«, die Beine »Läufe«, die Zehen »Branten«, den Schwanz »Standarte, Stange, Lunde oder Lunte und Ruthe«, die Schwanzspitze »Blume«, die Afterdrüse »Viole«, das Fell »Balg«, das Grannenhaar »Haar«, das Wollhaar »Wolle«. Der Fuchs »schleicht, trabt und schnürt, wird flüchtig«, er »läuft« vor den Hunden oder aufs Reizen, »bellt, kriecht zu Baue, steckt im Baue, fährt aus demselben, raubt, mauset, reißt und frißt den Raub«, nimmt die »Schleppe, den Brocken, Vorwurf oder Abzugsbissen«; er »ranzt« oder »rollt«, d.h. begattet sich; die Füchsin »rennt« während der »Ranz- oder Rollzeit« und »wirft« oder »wölft« ihre Jungen.

Reineke bewohnt den größten Theil der nördlichen Hälfte unserer Halbkugel. Er geht durch ganz Europa, Nordafrika, West- und Nordasien. Man vermißt ihn nirgends gänzlich und trifft ihn in manchen Gegenden häufig an. Seine Allseitigkeit läßt ihn aller Orten passende Wohnplätze finden, wo andere Raubthiere, aus Mangel an solchen, sich nicht aufhalten können, und seine List, Schlauheit und Gewandtheit befähigen ihn, diese Wohnsitze mit einer Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit zu behaupten, welche geradezu ohne Beispiel dasteht.

Seine Wohnplätze werden immer mit äußerster Vorsicht gewählt. Es sind tiefe, gewöhnlich verzweigte Höhlen im Geklüft, zwischen Wurzeln oder anderen günstigen Stellen, welche am Ende in einen geräumigen Kessel münden. Wenn es nur irgend angeht, gräbt er sich diese Baue nicht selbst, sondern bezieht alte, verlassene Dachsbaue oder theilt sie mit Grimbart, trotz der Abneigung desselben, mit anderen Thieren Geselligkeit zu pflegen. Alle größeren Fuchsbaue sind ursprünglich vom Dachse angelegt worden. Falls er es haben kann, gräbt er den Bau an Bergge hängen, so daß die Röhren aufwärts führen, ohne zu flach unter den Boden zu kommen. In ganz ebenen Gegenden liegt der Kessel oft dicht unter der Oberfläche. Zur Herbst- und Winterszeit bezieht er, namentlich in ebenen Gegenden, gern zusammengefahrene Steinhaufen, und unter Umständen müssen eine alte Kopfweide und Kopfeiche als Wohnung und Wochenzimmer dienen. Bei Platzregen, Sturm, kalter Witterung und während der Paarungszeit, auch im Sommer während der größten Hitze oder solange die Füchsin kleine Junge hat, findet man unseren Buschklepper regelmäßig in seinem Baue; bei günstiger Witterung aber durchwandert er sein Gebiet und ruht da aus, wo sich gerade ein passendes Plätzchen findet, gewöhnlich im Dickichte, im Rohre, im Getreide, im Riedgrase usw. In waldarmen Ebenen, beispielsweise in dem Fruchtlande Unteregyptens, graben sich die Füchse nur für ihr Gewölfe wirkliche Baue, während die alten unter dem milden Himmel des Landes jahraus jahrein im Freien leben.

Der Fuchs zieht, um zu rauben, die Nacht dem Tage vor, jagt jedoch auch recht gern angesichts der Sonne, an stillen Orten über Tages lieber noch als in der Dunkelheit. In den langen Tagen der Sommermonate zieht er an gedeckten Stellen seines Gebietes oft mehrere Stunden vor Sonnenuntergang mit seinen Jungen auf Raub aus, und bei anhaltender Kälte und tiefem Schnee scheint er nur in den Morgenstunden zu ruhen; denn schon von zehn Uhr vormittags an sieht man ihn in den Feldern umherstreichen. Wie der Hund hält er die Wärme sehr hoch. Bei schönem Wetter legt er sich auf einen alten Baumstamm oder Stein, um sich zu sonnen, und verträumt in behaglichster Gemüthsruhe manches Stündchen. Da, wo er sich sicher fühlt, überläßt er sich auch an wenig oder nicht gedeckten Stellen ziemlich sorglos dem Schlafe, schnarcht laut wie ein Hund und schläft so tief, daß es bisweilen selbst den durch einen klugen Hund aufmerksam gemachten Jäger gelingt, ihn in solcher Lage zu überraschen und zu beobachten. Mit Einbruch der Dämmerung oder schon in den Nachmittagsstunden beginnt er einen seiner Schleich- und Raubzüge. Aeußerst vorsichtig strolcht er langsam dahin, äugt und windet von Zeit zu Zeit, sucht sich beständig zu decken und wählt deshalb immer die günstigsten Stellen zwischen Gestrüpp, Steinen, hohen Gräsern und dergleichen zu seinen Wegen, Pässen oder Wechseln. So lange es irgend angeht, hält er das Dickicht, und wenn er dieses verlassen muß, geschieht es sicher nur da, wo einzelne Büsche und ähnliche Deckungsmittel ihm nach einer anderen ebenso günstigen Stelle des Waldes gleichsam eine Brücke schlagen. Daher kennen erfahrene Jäger die Fuchspässe sehr genau und können mit ziemlicher Sicherheit im voraus bestimmen, welchen Wechsel Reineke unter den gerade obwaltenden Umständen annehmen wird. Der Fuchs achtet auf alles und bemerkt auch das geringste, noch ehe andere Thiere davon etwas ahnen. Seine Sinnesfähigkeiten kommen ihm dabei vortrefflich zu statten: er vernimmt, äugt und windet außerordentlich scharf und weiß mit überraschender Geistesgegenwart und Schlauheit jede gemachte Beobachtung zu benutzen. List und Verstellung sind ihm zur zweiten Natur geworden. Ein auf die Jagd gehender Fuchs sieht harmlos aus und ist doch entschieden eines der gefährlichsten Raubthiere, welche wir in bewohnten Gegenden noch besitzen.

Seine Jagd gilt allem Gethier von dem jungen Reh an bis zum Käfer herab, vorzüglich aber den Mäusen, welche wohl den Haupttheil seiner Mahlzeiten bilden. Er schont weder Jung noch Alt, verfolgt die Hasen und Kaninchen aufs eifrigste, wagt es sogar, ein Reh-oder Hirschkälbchen zu beschleichen, wenn er glaubt, daß dieses einen Augenblick lang unbewacht ist, obgleich er weiß, daß ihn die Mutter, sobald sie ihn bemerkt, abtreibt und, wenn sie ihn erreichen kann, mit den starken Vorderläufen dergestalt durchprügelt, daß er lendenlahm davonhinkt. Er plündert nicht allein die Nester aller auf dem Boden brütenden Vögel, indem er Eier und Junge verzehrt, sondern versucht auch die flugbegabten, alten Vögel zu überlisten und kommt nicht selten zum Ziele. Er schwimmt und wadet durch Sumpf und Moor, um den auf dem Wasser brütenden Vögeln beizukommen: es sind Fälle bekannt, daß er brütende Schwäne erwürgt hat. Außerdem überfällt er die Herden des zahmen Geflügels und stiehlt sich zur Nachtzeit bis in die Höfe einzelnstehender Bauerngüter: wenn er ein gutes Versteck besitzt, schleicht er dem Hausgeflügel selbst bei hellem Tage nach. Wahrhaft furchtbar wird die Füchsin, welche Junge hat. Diese vermag sie mit Mäusen nicht zu sättigen und füttert sie deshalb fast ausschließlich mit größerem Wilde. »Mein Jäger«, so schreibt mir Eugen von Homeyer, »erlegte eine alte Füchsin auf dem Wege zu ihren Jungen, welche ein ganzes Bündel fast flügger Kiebitze den letzteren zutrug und in ihrem Magen nichts hatte als eine Maus. Sie lebt, wie ich anderweitig erfuhr, auch in dieser Zeit fast ausschließlich von Mäusen, während sie ihre Sprößlinge mit größerem Wilde versorgt. So fand ich in einem Baue zwei Hasen, ein frisches, aber bereits angeschnittenes Rehkalb, eine alte Wildente und ein Entenei. Mehr als zwanzig Hasengerippe lagen in der Nähe.« So arg treibt es der Fuchs wohl nie, geht sogar mit Vorliebe allerlei Kleinwild nach und liebt nur einige Abwechslung. In großen Gärten und Weinbergen ist er sicherlich ein viel häufigerer Gast, als man gewöhnlich glaubt. In beiden fängt er Heuschrecken, Maikäfer und deren Larven, Regenwürmer usw., oder sucht süße Birnen, Pflaumen, Trauben und andere Beeren zusammen. An dem Bache lungert er umher, um eine schöne Forelle oder einen dummen Krebs zu überraschen; am Meeresstrande frißt er den Fischern die Netze aus; im Walde entleert er die Schneißen der Jäger. Kerfe aller Art: Käfer, Wespen, Bienenlarven und Fliegen und dergleichen zählen im Sommer wohl zu seinen regelmäßigen Gerichten. So kommt es, daß seine Tafel fast immer gut bestellt ist und er nur dann in Noth geräth, wenn sehr tiefer Schnee ihm seine Jagd besonders erschwert. Dann ist ihm alles genießbare recht, nicht allein Aas, welches er überhaupt und zu jeder Jahreszeit angeht und, wie viele Hunde, recht gern zu fressen scheint, sondern auch ein alter vertrockneter Knochen, selbst ein Stück halbverfaultes Leder. Mit der gefangenen Beute spielt er, falls er halbwegs gesättigt ist, lange und grausam vor dem Erwürgen.

Es würde selbst den Raum unseres Buches überschreiten, wollte ich alle die Listen und Verstellungskünste hier wieder erzählen, welche man ihm bei Beobachtung seiner Jagdausflüge nach und nach abgesehen hat; von denen, welche er überhaupt zur Anwendung bringt, gar nicht zu reden. Nicht allein die Thierfabel, sondern auch die Thiergeschichte führen deren in Menge auf, und manche von ihnen haben bis zum heutigen Tage noch nicht allen Glauben verloren, so wenig wahrscheinlich sie auch sind. »Ist ein listig, boszhafftig vnd fürwitzig thier«, sagt der alte Geßner, »den ygel kehrt er sattlich vmb vnd beseicht jm den kopff, von welchem er dann erstickt; den hasen betriegt er mit schimpff mit jm ze gopen; die vögel indem dz er sich besudelt vnd als ob er todt seye, sich auf den wasen streckt, die vögel also als zu einem schelmen lockt vnd sy erfasset; die fischly facht er mit seinem schwantz, den er in das wasser streckt, vnd so sich die fischlein daryn geschwummen zeucht er sy herauß, erschütt den schwantz vnd läbt wol vmb ein kleine vnten. Ich geschwyg deß lists den er mit den bynen vnd wäspen braucht, damit er das honig vnd waben vnverletzt frässe usw.« Solche und ähnliche Geschichten werden noch heutigen Tages erzählt und von nicht Wenigen als baare Münze genommen. Ein Körnlein Wahrheit ist auch in ihnen zu finden: die Thatsache, daß der Fuchs bei seinen Jagden allerdings mit Ueberlegung, Umsicht und Schlauheit zu Werke geht und deshalb Thiere, welche ihm leicht zu entrinnen vermögen, ebensogut zu erlisten weiß als langsames und täppisches Wild. »Daß unser Raubritter«, schreibt E. von Homeyer ferner, »alte Vögel greift, ist unzweifelhaft; es erscheint mir jedoch auch wahrscheinlich, daß die alten Schilderungen der Art und Weise, wie er es anstellt, solche zu überlisten, theilweise richtig sind. Wenn der Fuchs, um sich zu sonnen, auf einer Waldblöße liegt, versammeln sich Krähen in immer wachsender Anzahl unter stetem Lärm und rücken dem Fuchse, welcher regungslos daliegt, allmählich näher, bis ein sicherer Sprung des Todgeglaubten einen der Schreier zum Opfer fordert. Mein Vater hörte einmal im Mai, ehe es noch junge Krähen gab, von fern anhaltendes Schreien der Krähen eines Waldes, und vermuthete, daß dasselbe einem Raubvogel gelte. Schon in die Nähe gekommen, vernahm er einen furchtbaren Lärm, welcher sich auf ihn zu bewegte, und bald sprang ein Fuchs mit einer Krähe im Maule vorüber, gefolgt von einem großen Schwarme schreiender Genossen des Opfers. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß das plötzliche Aufschreien aller Krähen den Augenblick bezeichnete, an welchem der Fuchs eine derselben ergriff.«

Bei seinen Jagdzügen gilt ihm die eigene Sicherheit als erstes Gesetz; ihr ordnet er alle Lüste und Begierden unter, und eben deshalb entgeht er so vielfachen Nachstellungen. Niemals wagt er sich auf einen von scharfen Hunden geschützten Hof oder in ein Gehege, welches mit Scheuchen umstellt ist. Alles ihm nicht bekannte erregt seinen Verdacht, und wenn er erst mistrauisch geworden ist, bekundet er erstaunliche Selbstbeherrschung. Verdächtige Beute untersucht er vorher genau und läßt sie weit lieber im Stiche, als daß er sich der Gefahr aussetzt; deshalb schleppt er nur sehr ausnahmsweise todte Körper weg oder besinnt sich lange, Köder anzunehmen, welche man ihm stellt, um ihn zu berücken. Erst nachdem er alles sorgfältig geprüft hat, wendet er sich rascher, doch auch jetzt noch auf Umwegen, seinem Ziele zu.

Ganz anders benimmt er sich, wenn er sich vollkommen sicher weiß. Dann verwandelt sich seine Vorsicht in eine wirklich unverschämte Frechheit. Er erscheint bei hellem Tage in dem Hofe, holt sich angesichts der Bewohner ein Huhn, eine Gans, macht sich mit seiner Beute offen davon und trägt sie ruhig seines Weges, selbst wenn ihm die Hunde auf den Balg kommen. Nur im äußersten Nothfalle läßt er so schwer errungenes im Stiche, und regelmäßig kehrt er dann zurück, um zu sehen, ob er es nicht noch wegbringen könne. Dieselbe Dreistigkeit zeigt er zuweilen unter Umständen, welche schleunigste Flucht zur Nothwendigkeit machen. So packte ein Fuchs, welcher in einem Treiben von Hunden gejagt wurde und schon zweimal Schrote hatte pfeifen hören, in vollster Flucht einen kranken Hasen und trug ihn eine Strecke weit fort. Ein anderer hob sich bei einem Kesseltreiben aus dem von den Jägern umstellten Felde, raubte einen verwundeten Hasen, erwürgte ihn vor den Augen der Jagdgesellschaft, verscharrte ihn rasch noch im Schnee und entfloh dann mitten durch die Linie der Treiber und Schützen. Ein dritter erschien, wie Krückeberg mittheilt, während eines Treibens vor der Dickung an einer Stelle, auf welcher ein stark angeschossener, bald darauf verendeter Fuchs stark geschweißt hatte, nahm, der blutigen Spur folgend, sofort die Fährte desselben auf, würgte seinen Kameraden trotz des Lärmens der Treiber und des lauten Jagens eines Dächsels in der Dickung und wiederholte seine Angriffe so oft, daß einer der Schützen herbeischleichen und ihm mit wohlgezieltem Schusse auf dem Leichname niederstrecken konnte. »Auf dem Anstande«, erzählt E. von Homeyer, »hörte ich einmal einen kurz vorher gesehenen Hasen klagen, eilte leisen Schritts hinzu und bemerkte einen Fuchs, welcher den armen Schelm würgte. Seine Mordlust war so groß, daß ich ihn erlegen konnte, bevor er mich wahrgenommen hatte.« In allen diesen Fällen machte, so darf man glauben, die einmal erwachte, nicht mehr zu bändigende Raub- und Mordlust den Fuchs taub und blind gegen alle Gefahren; denn daß er diese gar nicht zu würdigen gewußt hätte, läßt sich kaum annehmen, weil andere Beispiele dagegen sprechen. Ein Fuchs, welcher in einer Scheune gefangen worden war und mit Knitteln und Heugabeln erschlagen werden sollte, entwischte dem drohenden Schicksale glücklich, rannte lustig davon, bemerkte auf der nächsten Wiese Gänse, würgte schnell zwei von ihnen und nahm eine mit sich hinweg, gleichsam denen zum Hohne, welche ihm den Hals brechen wollten. Forstrath Liebig erzählt, daß ein Fuchs in Mähren auf den Hof eines Bauern kam, um Hühner zu würgen, mit dem Stocke verjagt wurde, wiederkehrte, nochmals vertrieben wurde und zum dritten Male einrückte, dabei aber sein Leben lassen mußte. Aehnliche Beispiele ließen sich wohl noch mehrere auffinden. Solche Züge aus dem Leben des Thieres, solche Beweise von Geistesgegenwart können dem Unbetheiligten nur Vergnügen gewähren und eine gewisse Hochachtung für den schlauen Burschen abnöthigen. Daß der vortrefflichste aller Raubritter bei seinen Zügen mehr umbringt, als er wirklich auffressen kann, und, wenn er es vermag, ein entsetzliches Blutbad unter der gefiederten Herde anrichtet, thut dieser Achtung in meinen Augen keinen Abbruch: dafür ist er eben ein Raubthier, welches von mein und dein nach menschlichen Begriffen keine Vorstellung hat und den »Kampf ums Dasein« ebensogut bestehen muß wie der Mensch oder jedes andere Geschöpf. Ob es gedachter Kampf erfordert, auch Füchse zu fressen, will ich freilich nicht behaupten; ich enthalte mich hierüber des Urtheils ebenso wie über die bei so vielen Völkerschaften noch übliche Menschenfresserei. Hunger thut weh, und aus dem Fuchse wird unter solchem Wehgefühle ein Wolf, welchem seine Artgenossen ebenso wenig gelten als den Kanibalen ihre Menschenbrüder. Jener aber ist ein Raubthier ersten Ranges, welches seinen Wirkungskreis mit vollendeter Meisterschaft auszufüllen sucht, und so erklärt es sich, daß er noch weniger Bedenken hat als der Menschenfresser, seinesgleichen zu verspeisen. Der Fall, daß er einen schwer Verwundeten seiner eigenen Art zerreißt und auffrißt, ist freilich durchaus nicht selten, und die Entschuldigung, welche sich auf den quälenden Hunger stützt, keineswegs immer zutreffend. Ein Bekannter Winckells traf einen Fuchs darüber an, einen anderen, welcher sich über Nacht im Schwanenhalse gefangen hatte, zu verzehren, und zwar that er das mit so vieler Lüsternheit, daß der Jäger im Freien herangehen und sich durch Erlegung des Räubers für den zerrissenen Balg des Gefangenen bezahlt machen konnte. Förster Müller sah mit an, wie sechs junge Füchse miteinander spielten, dann zankten und dabei den einen blutig bissen. Der Verwundete suchte zu entkommen, wurde aber augenblicklich von der ganzen Schar mörderisch angefallen, umgebracht und aufgefressen. Aehnlich erging es einem jungen Fuchse, welcher angeschossen worden war, sich aber noch bis zu seinem Baue fortschleppte: als man letzteren kurze Zeit darauf öffnete, hatten ihn seine Brüder bereits verzehrt. Wildmeister Euler schoß eine säugende Füchsin und legte sie neben dem Baue in ein Loch, fand aber am anderen Morgen nur noch den Balg und die Knochen: das übrige hatten die jungen Füchschen verzehrt. Gefangene Füchsinnen haben sogar ihre halberwachsenen Kinder aufgefressen.

Der Lauf des Fuchses ist schnell, ausdauernd, behend und im höchsten Grade gewandt. Er versteht zu schleichen, unhörbar auf dem Boden dahinzugleiten, aber auch zu laufen, zu rennen und außerordentlich weite Sätze auszuführen. Selbst gute Jagdhunde sind selten im Stande, ihn einzuholen. Bei rascherem Laufe trägt er die Lunte gerade nach rückwärts gestreckt, während er sie beim Gehen fast auf dem Boden schleppt. Wenn er lauert, liegt er fest auf dem Bauche, wenn er ruht, legt er sich nicht selten, wie der Hund, zusammengerollt auf die Seite oder auch selbst auf den Rücken; sehr häufig sitzt er auch ganz nach Hundeart auf den Keulen und schlägt dabei die buschige Standarte zierlich um seine Vorderläufe. Vor dem Wasser scheut er sich nicht im geringsten, schwimmt vielmehr leicht und rasch über Flüsse von der Größe der Elbe; auch im Klettern zeigt er sich nicht ungeschickt, da man ihn zuweilen auf Bäumen bis fünf Meter über dem Boden antrifft. »Mir sind viele Beispiele bekannt«, schaltet E. von Homeyer hier ein, »daß der Fuchs ebensowohl aus freiem Antriebe wie verfolgt auf Bäume steigt. In der Regel wählt er hierzu solche, welche vom Winde umgebogen wurden und unter einem Winkel von 45 bis 50 Graden einen Stützpunkt gefunden haben. Aber er steigt auch in der Dickung drei bis vier Meter hoch auf die Bäumchen, um junge Vögel aus dem Neste zu nehmen.« Daß er hohle Bäume zu seinem Wochenbette benutzt, werden wir weiter unten sehen. Die Stimme des Fuchses ist ein kurzes Gekläff, welches mit einem stärkeren und höheren Kreischen endet. Erwachsene Füchse »bellen« bloß vor stürmischem Wetter, bei Gewittern, bei großer Kälte und zur Zeit der Paarung; die Jungen dagegen schreien und kläffen, sobald sie hungerig sind oder sich langweilen. Im Zorne oder bei großer Gefahr knurrt oder heult der Fuchs; einen Schmerzenslaut vernimmt man von ihm nur dann, wenn er von einer Kugel getroffen oder ihm durch einen Schrotschuß ein Knochen zertrümmert worden ist: bei jeder anderen Verwundung schweigt er hartnäckig still. Im Winter, namentlich bei Schnee und Frost, schreit er laut und klagend; am meisten aber hört man ihn zur Zeit der Paarung.

Reineke zählt nicht zu den geselligen Thieren und unterscheidet sich auch dadurch von Urhunden, Wölfen und Schakalen. Zwar trifft man nicht selten mehrere Füchse in einem Dickichte und selbst in einem und demselben Baue an; sie aber vereinigte, in den meisten Fällen wohl gewohnheitsmäßig, die Oertlichkeit, nicht der Wunsch mit anderen ihresgleichen gemeinsam zu leben und zu wirken. Unter Umständen, namentlich in Zeiten der Noth, geschieht es wohl, daß Füchse gesellschaftlich jagen; ob jedoch hierbei gemeinschaftlich gehandelt wird, dürfte fraglich sein. In der Regel geht jeder Fuchs seinen eigenen Weg und bekümmert sich um andere seiner Art nur in so weit, als es sein Vortheil angemessen erscheinen läßt. Selbst die verliebten Füchse halten nur so lange zusammen, als ihre Liebe währt, und trennen sich sofort nach der Ranzzeit wieder. Freundschaft gegen andere Thiere kennt der Fuchs ebensowenig wie Geselligkeit. Man hat allerdings wiederholt beobachtet, daß er sogar mit seinem Todfeinde, dem Hunde, freundlich verkehrte: dies aber geschah jedenfalls nur in seltenen Ausnahmsfällen. Auch das Verhältnis zu Vetter Grimbart darf nicht als ein freundschaftliches aufgefaßt werden, da es Reineken keineswegs um den Dachs, sondern nur um dessen Wohnung zu thun ist. Er nimmt diese mit der ihm eigenen Dreistigkeit wenigstens theilweise in Besitz, ohne viel nach Grimbart zu fragen. Besondere Kniffe und Listen, um den Dachs zu vertreiben, wendet er nicht an; denn die uralte Erzählung: »So der Tachs hinauß gefaren ist, so befleckt er jm den eyngang mit seinem kaat, welcher so er widerkommen, von großem abschühen das er ab sölichem gestanck hat, verlaßt er sein eigen loch vnd näst, welches dann dem Fuchs eynzewonen gantz bequemlich ist«, muß nach Adolf Müllers Erfahrungen unerbittlich in das Bereich der Fabel verwiesen werden. Er zieht ohne weiteres ein, wählt sich die vom Dachse nicht in Besitz genommenen Theile des Baues zu seinen Wohnräumen und haust dann, falls es Grimbart nicht vorzieht, auszuwandern, gemeinschaftlich mit diesem in einem und demselben Baue. Von einem freundschaftlichen Zusammenleben der so verschiedenen Gesellen bemerkt man nichts, eher das Gegentheil. Ein Fuchs, berichtet Oberförster Hoffmann, flüchtete beim Treiben in einen Dachsbau und sollte nun gegraben werden. Der Bau wurde, weil die Nacht hereinbrach, verfeuert und das Graben am anderen Tage fortgesetzt. Nachdem man mehrere Einschläge gemacht hatte, fand man endlich nicht den Fuchs, sondern nur dessen Kopf, eine Menge zerzauster Wolle und frischen mit Sand vermischten Schweiß. Die Bewohner des Baues hatten aus Aerger wegen der gestörten Winterruhe auf etwas barbarische Weise von ihrem Hausrechte Gebrauch gemacht und Reineke, welcher keinen Ausweg fand, verzehrt.

Die Ranzzeit fällt in die Mitte des Februar und dauert einige Wochen. Um diese Zeit gesellen sich gewöhnlich mehrere Rüden zu einer Fähin, folgen ihr auf Schritt und Tritt und machen ihr nach Hundeart den Hof. Jetzt vernimmt man ihr Gekläff öfter als je; auch werden unter den verschiedenen Mitbewerbern lebhafte Händel ausgekämpft. Zwei Füchse beißen sich oft mit größter Wuth einer Füchsin wegen. In Egypten, wo sie bei weitem nicht so vorsichtig sind als bei uns, treiben sie die Paarung offen im Felde und vergessen in der Liebesaufregung sich nicht selten so weit, daß sie den Menschen nahe herankommen lassen. Ich selbst habe einmal den Fuchs eines sich gerade begattenden Paares mit der Kugel erlegt und dasselbe von einem meiner dortigen Jagdgefährten gesehen. Auch bei uns zu Lande geschieht die Paarung zuweilen im freien Felde, »auf offener Wüstung«, wie Adolf Müller, welcher sie mit angesehen hat, sich ausdrückt, in der Regel aber wohl im Innern des Baues. Wenigstens versichert von Bischofshausen, dies durch eigene Beobachtung in Erfahrung gebracht zu haben. Es findet, wie man von außen recht gut vernehmen kann, ein fortwährendes Hin-und Herjagen im Baue statt, wobei gepoltert, geknurrt und »gegäckert« wird, als ob ein Dachshund den Fuchs im Baue umherhetze. Beide Baue, welche Bischofshausen aufgraben ließ, und in denen Fuchs und Füchsin gefunden wurden, waren Nebenbaue mit zwei hufeisenförmig verlaufenden Röhren. Wenn die Fähin sich trächtig fühlt, verläßt sie, wahrscheinlich um den Nachstellungen noch verliebter Füchse besser entgehen und ihre ungestümen Zumuthungen leichter abweisen zu können, das Hochzeitsgemach wieder und hält sich in schützenden Dickichten auf, welche in der Nähe der von ihr zur Wochenstube ersehenen Baue liegen. Während der Trächtigkeitsdauer besucht und erweitert sie, laut Beckmann, verschiedene Baue ihres Wohngebietes und bezieht zuletzt in aller Stille denjenigen, dessen Umgebung in der letzten Zeit am seltensten von Menschen und Hunden betreten wurde. Ob dieser Bau versteckt oder frei liegt, kommt wenig in Betracht. In Ermangelung eines ihr passenden Baues gräbt sie eine Nothröhre oder erwählt sich einen hohlen Baum, einen Reisighaufen oder endlich ein in dichtem Gebüsche wohl verstecktes Lager, welches besonders sorgfältig hergerichtet und mit Haaren ausgekleidet wird, zum Wochenbette. »Mir sind«, so theilt Oberjägermeister von Meyerinck mir mit, »zwei Fälle bekannt geworden, daß eine Füchsin in hohlen Eichen gewölft hatte. In der Oberförsterei Harte bei Nauendorf hat ein Förster sieben junge Füchse mit der alten Fähin aus einer solchen Eiche herausgeholt. Die Eiche war von oben eingefault und das Loch nur etwas über einen Meter eingetieft. Ich selbst sah an einem Maimorgen, vom Pürschgange zurückkehrend, auf einer mit einzelnen Kopfeichen bestandenen Hütung etwa dreihundert Schritte von mir einen weißen Gegenstand langsam und ruhig fortziehen, lief schnell darauf zu und erkannte einen Fuchs, welcher eine zahme Gans schleppte und sich eben anschickte, mit derselben eine etwa fünf Meter hohe Eiche zu erklimmen, wobei er einen Maserauswuchs in ungefähr einundeinhalb Meter Höhe zum Aufsprunge benutzte. Mittlerweile war ich bis auf siebenzig Schritte herangekommen und wollte schießen, als der Fuchs die Gans fallen ließ, mit einigen gewandten Sätzen von Auswuchs zu Auswuchs die Eiche erstieg und auf derselben verschwand. Nachdem ich die Eiche ringsum mit Papierschnitzeln und Schießpulver verwittert hatte, begab ich mich, die am Halse verletzte Gans mit mir nehmend, nach Hause, um Hülfe zu holen. Zwei Stunden später war ich in Begleitung einiger Jäger mit Aexten und Leitern wieder zur Stelle, ließ tüchtig klopfen und erlegte den endlich erscheinenden Fuchs oder richtiger, eine Füchsin, deren Gesäuge auf Junge deutete. Nunmehr wurde die Eiche erstiegen und das eingefaulte über einundeinhalb Meter in die Tiefe herabreichende Loch mit einem Stocke untersucht. Sofort meldeten sich die jungen Füchschen; es wurde darauf an passender Stelle ein Loch eingehauen und das ganze Gehecke von vier Stück etwa einen Monat alten Füchschen herausgezogen.« Ausnahmsweise kommt es, wie Waldbereiter Schwab in der Jagdzeitung mittheilt, vor, daß zwei Füchsinnen in demselben Baue wölfen. Einer seiner Untergebenen grub einen Bau aus und zog aus demselben vierzehn Füchschen und eine Fähin hervor. Beide Gehecke wurden in verschiedenen Abtheilungen des Baues gefunden, und unterschieden sich wesentlich durch die Größe; denn sechs von ihnen waren noch sehr klein, acht dagegen bereits ziemlich erwachsen. Anscheinend hatten sich die beiden starken Familien ganz gut vertragen. Adolf Müller hat neuerdings ganz dasselbe beobachtet.

Schon während der Tragzeit rupft sich die Füchsin, wie Bischofshausen feststellte, ihre Bauchhaare aus, in der Nabelgegend beginnend und bis zum Halse damit fortfahrend, hauptsächlich wohl, um das Gesäuge für die erwarteten Jungen freizulegen und gleichzeitig diesen ein weiches und warmes Lager bereiten zu können. Sechszig bis dreiundsechszig Tage oder neun Wochen nach der Begattung, Ende Aprils oder anfangs Mai, wölft die Füchsin. Die Anzahl ihrer Jungen schwankt zwischen drei und zwölf; am häufigsten dürften ihrer vier bis sieben in einem Neste gefunden werden. Sie kommen nach Pagenstechers Untersuchungen mit verklebten Augen und Ohren zur Welt, haben ein durchaus glattes, kurzes, braunes, mit gelblichen und graulichen Spitzen gemischtes Haar, eine fahle, ziemlich scharf abgesetzte Stirnbinde, eine weiße Schwanzspitze und einen kleinen weißen undeutlichen Fleck auf der Brust, sehen äußerst plump aus, erscheinen höchst unbeholfen und entwickeln sich anfänglich sehr langsam. Frühestens am vierzehnten Tage öffnen sie die Augen; schon um diese Zeit aber sind bereits alle Zähnchen durchgebrochen. Die Mutter behandelt sie mit großer Zärtlichkeit, verläßt sie in den ersten Tagen ihres Lebens gar nicht, später nur auf kurze Zeit in tiefer Dämmerung, und scheint ängstlich bestrebt zu sein, ihren Aufenthalt zu verheimlichen. Ein oder einundeinhalb Monat nach ihrer Geburt wagen sich die netten, mit röthlichgrauer Wolle bedeckten Raubjunker in stiller Stunde heraus vor den Bau, um sich zu sonnen und unter einander oder mit der gefälligen Alten zu spielen. Diese trägt ihnen Nahrung in Ueberfluß zu, von allem Anfange an auch lebendiges Wildpret: Mäuse, Vögelchen, Frösche und Käfer, und lehrt die hoffnungsvollen Sprößlinge, gedachte Thiere zu fangen, zu quälen und zu verzehren. Sie ist jetzt vorsichtiger als je, sieht in dem unschuldigsten Dinge schon Gefahr für ihr Gewölfe und führt es bei dem geringsten Geräusche in den Bau zurück, schleppt es auch, sobald sie irgend eine Nachstellung merkt, im Maule nach einem anderen Baue, ergreift selbst hartbedrängt noch ein Junges, um es in Sicherheit zu bringen. Selten nur gelingt es dem Beobachter, die spielende Familie zu bemerken. Wenn die Kleinen eine gewisse Größe erlangt haben, liegen sie bei gutem Wetter morgens und abends gern vor der Eingangsröhre und erwarten die Heimkunft der Alten: währt ihnen diese zu lange, so bellen sie und verrathen sich hierdurch zuweilen selbst. Schon im Juli begleitet das Gewölfe die jagende Alte oder geht allein auf die Jagd, sucht bei Tage oder in der Dämmerung ein Häschen, Mäuschen, Vögelchen oder ein anderes Thierchen zu überraschen, und wäre es auch nur ein Käfer. »Sie haben«, sagt Tschudi, »schon ganz die Art der Alten. Die längliche, spitze Schnauze folgt emsig am Boden der Fährte, die feinen Oehrchen stehen gerade aufgerichtet, die kleinen, graugrünen, schief blitzenden Aeuglein visiren scharf das Revier, die reichwollige Standarte folgt leise dem leisen Auftritte der Sohlen. Bald steht der junge Jäger mit den Vorderfüßen auf einem Steine und spürt umher, bald duckt er sich in den Busch, um die Ankunft der Nestvögel zu erwarten, bald steht er heuchlerisch harmlos am Bergstalle, um den nächtlicher Weile das muntere Volk der Mäuse das Heugesäme durchsucht.« Ende Juli’s verlassen die jungen Füchslein den Bau gänzlich, und beziehen mit ihrer Mutter die Getreidefelder, welche ihnen reichen Fang versprechen und vollkommene Sicherheit gewähren. Nach der Ernte suchen sie dichte Gebüsche, Heiden und Röhricht auf, bilden sich inzwischen zu vollkommen gerechten Jägern und schlauen Strauchdieben aus, und trennen sich endlich im Spätherbste gänzlich von der Mutter, um auf eigene Faust ihr Heil zu versuchen.

Lenz theilt Beobachtungen mit, welche die Mutterliebe der alten Füchsin auf das glänzendste beweisen. »Am 19. April 1830 grub der Jäger des Herrn von Mergenbaum zu Nilsheim, in Gesellschaft des Hauptmanns Deßloch, Hofgärtners Resserl und mehrerer Anderer, einen Bau mit jungen Füchsen aus. Nachdem ein scharfer Dachshund eine kurze Zeit den Füchsen vorgelegen hatte und die Röhren mit Schützen besetzt waren, wurde an der Stelle, wo der Hund die Füchse verrathen, stark auf den Bau geklopft, welches Klopfen die Füchsin zu dem schnellen Entschlusse brachte, die Flucht zu ergreifen. Sie vergaß aber dabei ihrer Jungen nicht, nahm eines derselben ins Maul, brach neben dem vorliegenden Hunde durch, sprang aus dem Baue und ließ auch jetzt das Kleine nicht fallen, obgleich mehrere Flinten ganz aus der Nähe, jedoch ohne zu treffen, auf sie abgefeuert wurden.«

Eckström, ein schwedischer Naturforscher, gibt einen anderen Beleg für die Mutterliebe der Füchsin. »In der Nähe eines Gutes hatte ein Fuchspaar seinen Bau und Junge darin. Der Verwalter stellte eine Jagd auf die alten Füchse an, erlangte sie aber nicht. Man bot Tagelöhner auf, um den Bau zu graben. Zwei Junge wurden getödtet, das dritte nahm der Verwalter mit sich auf den Hof, legte ihm ein Hundehalsband an und band es dicht vor seinem Kammerfenster an einen Baum. Dies war am Abend des nämlichen Tages bewerkstelligt worden. Am Morgen, als die Leute im Gehöfte erwachten, wurde ein Mann hinausgeschickt, um nachzusehen, wie es mit dem jungen Fuchse stände. Er stand sehr trübselig an derselben Stelle, hatte aber einen fetten Truthahn mit abgebissenem Kopfe vor sich. Nun wurde die Magd herbeigerufen, welche die Aufsicht über das Hühnerhaus hatte, und mit Thränen im Auge mußte sie gestehen, daß sie vergessen hatte, die Truthühner einzutreiben. Infolge angestellter Untersuchung fand sich, daß die alte Füchsin während der Nacht vierzehn Truthühner geschlachtet hatte, deren zerstückte Körper hier und da im Wohn-und Viehhofe herumlagen; eins hatte sie, wie schon gesagt, vor ihr angefesseltes Junge gelegt.«

Der Fuchs bekümmert sich, so lange die Füchsin am Leben ist, nicht im geringsten um seine Nachkommen, deren Vaterschaft er, entsprechend der Vielehigkeit, welche unter seinem Geschlechte gilt, auch freilich kaum für sich allein beanspruchen kann. Während die Fähin sich redlich abmüht, ihre zahlreichen Sprößlinge standesgemäß zu ernähren, bei ihrer Jagd geradezu tolldreist verfährt, und angesichts des in gerechten Zorn gerathenden Besitzers am hellen Tage die Ente aus dem Bache, vor den Augen des Hundes das Huhn aus dem Garten, vor dem Rohre des Jägers den Hasen, in Gegenwart der Rike das Rehkälbchen überfällt, abwürgt und fortschleppt, in und vor dem Baue eine wahre Schlachtbank anlegend, bummelt er gemächlich durch Wald und Feld und erscheint, laut Adolf Müller, höchstens dann vor dem Baue, wenn ihm einige leckere Reste besagter Schlachtbank allzu verführerisch in die Nase duften, um solche Reste zu stehlen. Von einer Unterstützung des schwierigen Erziehungsgeschäftes seinerseits kann also nicht gesprochen werden, es sei denn, daß man ihm Spiele mit den Jungen, in welche er sich in einem Anfalle besonders guter Laune zuweilen einlassen soll, als Verdienst anrechnen wolle. Dagegen scheint, übereinstimmenden Angaben verschiedener Beobachter zufolge, wirklich festzustehen, daß er ebensogut wie eine ledige Füchsin sich verwaister Jungen annimmt und, durch das klägliche Bellen der hungerigen Thierchen gerührt, ihnen Nahrung zuschleppt. In der Freundlichkeit, mit welcher alte Füchse beiderlei Geschlechts junge, hülflose und, was wohl zu beachten, gesunde Füchschen behandeln, offenbart sich ein edler Zug des Wesens dieses nicht mit Unrecht als im höchsten Grade selbstsüchtig bezeichneten Raubthieres. »Zu einer alten, völlig gezähmten Füchsin«, erzählt Beckmann, »welche in einem Zwinger an der Kette liegt, brachte ich einen Drahtkäfig mit drei jungen Füchschen. Beim ersten Anblicke derselben wedelte die Füchsin mit der Lunte, rannte unruhig hin und her und bot alles auf, um in den Käfig zu gelangen. Da ich dem Dinge doch nicht recht traute, ließ ich den Käfig weiter rücken; allein abends bei der Fütterung sah ich mit Erstaunen, daß die Füchsin unter beständigem Winseln ihr Pferdefleisch in der Schnauze hin und her trug, ohne zu fressen. Als ich sie von der Kette befreite und die Thüre des Käfigs öffnete, schlüpfte sie sofort in diesen, ließ indessen im Eifer das Fleisch unterwegs fallen. Im ersten Augenblicke des Begegnens standen Alt und Jung mit weit gesperrtem Rachen einander unbeweglich gegenüber; nach einigem Verhandeln durch Berühren der Nasenspitzen mit zustimmendem Ruthenwedeln aber stürzte plötzlich die ganze Gesellschaft in ausgelassenster Freude über- und durcheinander, und die Balgerei wollte kein Ende nehmen. Als jedoch die Jungen anfingen, mit ihren scharfen Zähnchen das Gesäuge ihrer Pflegemutter zu untersuchen, wurde es dieser unheimlich; sie scharrte heftig an der Thüre, um hinauszukommen, und zeigte seitdem keine Lust mehr, das Innere des Käfigs zu betreten. Dagegen versäumte sie nie, bei der abendlichen Fütterung den größten Theil ihres Futters oft im vollen Regen stundenlang hin und her zu tragen. Ward sie von der Kette gelöst, so war sie mit zwei Sprüngen vor dem Käfige, legte das Fleisch dicht vor dem Gitter nieder und kehrte sodann beruhigt zurück. Mit dem Heranwachsen der Füchschen nahm ihre Aufmerksamkeit allmählich ab. Einem meiner Freunde entwischte ein eben eingefangenes ganz junges Füchschen und blieb fast acht Tage lang spurlos verschwunden. In der entferntesten Ecke des ziemlich großen Gartens lag ein zahmer männlicher Fuchs an der Kette: eines Abends wurde er im Spiele mit dem Jungen überrascht. Das junge, menschenscheue Füchschen flüchtete sofort in die Hütte; der Alte nahm vor dem Eingange Stellung und litt nicht, daß man seinem Pflegling zu nahe kam. Dies hübsche Verhältnis währte nach der Entdeckung noch fast vierzehn Tage lang, bis der junge Fuchs plötzlich verschwand und nicht wieder gesehen wurde.« Obgleich ich erfahren mußte, daß von mir gefangen gehaltene Füchse, ungeachtet des Vorhandenseins der Mutter, ihre Jungen ohne Gewissensbisse verzehrten, will ich zur Ehre des alten Rüden jeden Verdacht an Ermordung des Pfleglings ausschließen; wie dem aber auch sein möge: der Beweis für obige Angabe ist durch das Verhalten dieser beiden Füchse vollständig erbracht.

Jung eingefangene Füchschen können leicht aufgezogen werden, weil sie mit der gewöhnlichen Kost junger Hunde fürlieb nehmen, sich auch gern von einer gutmüthigen Hündin, welche sie am Gesäuge duldet, bemuttern lassen. Sie werden, wenn man sich viel mit ihnen abgibt, bald zahm und erfreuen durch ihre Munterkeit und Beweglichkeit. Während meines Aufenthaltes in Egypten besaß ich eine Zeitlang einen, welcher mir innerhalb meiner Wohnung wie ein Hund auf dem Fuße nachlief und mich sehr liebte. Gleichwohl schien er es nicht gern zu haben, wenn ich ihn auf den Arm nahm und ihm schmeichelte. Er that zwar so, als ob er vor Zärtlichkeit und Glück ganz außer sich sei, leckte mich und fächelte wie ein Hund bei großer Hitze: es war aber alles bloß Heuchelei; denn er bezweckte durch seine Schmeicheleien nichts anderes, als so schnell wie möglich wieder wegzukommen. Gelang ihm dies, so ließ er sich auch so leicht nicht wieder fangen, obwohl er immer jene heuchlerische Miene annahm, wenn ich mich ihm näherte. Auf den Hühnerhöfen meiner Nachbarn wußte er in der allerkürzesten Zeit sehr genau Bescheid, verfehlte auch nicht, so oft er konnte, sich von dort ein Hühnchen zu holen. Bei dem geringen Preise, welchen das Geflügel in Egypten hat, war die Bezahlung der durch ihn umgebrachten Hühner eben keine große Ausgabe für mich, und ich leistete sie schon aus dem Grunde sehr gern, um meinem Fuchse auch sein Vergnügen zu lassen und die Leute nicht gar zu sehr gegen ihn aufzubringen. Leider schien er die Straflosigkeit, deren er sich früher trotz seiner Diebereien erfreut hatte, endlich verscherzt zu haben: man brachte ihn eines Tages als Leiche.

»Von mehreren Füchsen, welche ich aufgefüttert habe«, erzählt Lenz, »war der letzte, ein Weibchen, der zahmste, weil ich ihn am kleinsten bekam. Er fing eben an, selbst zu fressen, war aber doch schon so boshaft und beißig, daß er, wenn er eine Lieblingsspeise vor sich hatte, dabei immer knurrte und, wenn ihn auch Niemand störte, doch rings um sich in Stroh und Holz biß. Durch freundliche Behandlung ward er bald so zahm, daß er sichs gern gefallen ließ, wenn ich ihm ein eben gemordetes Kaninchen aus dem blutigen Rachen nahm und statt dessen den Finger hineinlegte. Ueberhaupt spielte er, selbst als er erwachsen war, außerordentlich gern mit mir, war außer sich vor Freude, wenn ich ihn besuchte, wedelte wie ein Hund und sprang winselnd um mich herum. Ebenso freundlich war er gegen jeden Fremden; ja, er unterschied Fremde schon auf fünfzig Schritte weit, wenn sie um die Hausecke kamen, sogleich von mir und lud sie mit lautem Gewinsel ein, zu ihm zu kommen, eine Ehre, welche er mir und meinem Bruder, die wir ihn für gewöhnlich fütterten, in der Regel nicht erwies, wahrscheinlich, weil er wußte, daß wir doch kämen. Kam ein Hund, so sprang er, jener mochte groß oder klein sein, ihm mit feuersprühenden Augen und grinsenden Zähnen entgegen. Er war am Tage ebenso munter wie bei Nacht. Sein liebstes war, wenn er an mit Fett geschmierten Schuhen nagen oder sich darauf wälzen konnte. Anfangs befand er sich frei in einem eigens für ihn gebauten Stalle. Gab ich ihm da z.B. einen recht großen, beißigen Hamster, so kam er gleich mit funkelnden Augen leise geschlichen und legte sich lauernd nieder. Der Hamster faucht, fletscht die Zähne und fährt grimmig auf ihn los. Er weicht aus, springt mit den geschmeidigsten Wendungen rings um den Hamster herum oder hoch über ihn weg und zwickt ihn bald mit den Pfoten, bald mit den Zähnen. Der Hamster muß sich unaufhörlich nach ihm wenden und drehen und wirft sich endlich, wie er das sattkriegt, auf den Rücken und sucht mit Krallen und Zähnen zugleich zu fechten. Nun weiß aber der Fuchs, daß sich der Hamster auf dem Rücken nicht drehen kann; er geht daher in engem Kreise um ihn herum, zwingt ihn dadurch aufzustehen, packt ihn, während er sich wendet, beim Kragen und beißt ihn todt. Hat sich ein Hamster in einer Ecke festgesetzt, so ist es dem Fuchse unmöglich, ihm beizukommen; er weiß ihn aber doch zu kriegen, denn er neckt ihn so lange, bis er vor Bosheit einen Sprung thut, und packt ihn im Augenblicke, wo er vom Sprunge niederfällt. – Einst, da mein Fuchs kaum die Hälfte seiner Größe erreicht hatte und noch nie ins Freie gekommen war, benutzte ich die Gelegenheit, als bei einem Feste wohl achtzig Menschen versammelt waren, und setzte ihn zur Schau auf den drei Fuß breiten Rand eines runden, kleinen Teiches. Die ganze Gesellschaft versammelte sich sogleich rings um das den Teich umgebende Geländer, und der Fuchs schlich nun, betroffen über den unbekannten Platz und den Anblick der vielen Menschen, behutsam um den Teich herum, und während er die Ohren bald anlegte, bald aufrichtete, bemerkte man in seinem kummervollen Blicke deutlich die Spuren ernsten Nachdenkens über seine gefährliche Lage. Er suchte, wo gerade Niemand stand, Auswege durch das Geländer, fand aber keinen. Dann fiel es ihm ein, daß er gewiß in der Mitte am sichersten sein würde, und weil er nicht wußte, daß man im Wasser sinkt, so that er vom Ufer, welches etwa einen Fuß hoch war, einen großen Satz nach der Mitte zu, erschrak aber nicht wenig, als er plötzlich untersank, suchte sich indeß doch gleich durch Schwimmen solange zu halten, bis ich ihn hervorzog, worauf er sich den Pelz tüchtig ausschüttelte. Einstmals fand er Gelegenheit, bei Nacht und Nebel seinen Stall zu verlassen, ging in den Wald spazieren, gelangte am folgenden Tage nach Reinhardsbrunn, ließ sich aber dort ganz gemüthlich von Leuten anlocken, aufnehmen und zu mir zurückbringen. Das zweite Mal, als er ohne Erlaubnis spazieren gegangen, traf er mich zufällig im Walde wieder und sprang voller Seligkeit an mir empor, so daß ich ihn aufnehmen konnte. Das dritte Mal suchte ich ihn in Begleitung von sechszehn Knaben in den Ibenhainer Berggärten. Als wir in Masse kamen, hatte er keine Lust, sich einfangen zu lassen, saß mit bedenklicher Miene an einem Zaune und sah uns mit Mistrauen an. Ich ging ihm von unten her langsam entgegen, redete ihm freundlich zu; er ging ebenso langsam rückwärts bis zur oberen Ecke des Zaunes, wo ich ihn zu erwischen hoffte. Dort hielt ich ihm die Hand entgegen, bückte mich, ihn aufzunehmen, aber wupp! da sprang er mit einem Satze über meinen Kopf hin, riß aus, blieb aber auf etwa fünfzig Schritte stehen und sah mich an. Jetzt schickte ich alle die Knaben in weitere Ferne, unterhandelte und hatte ihn bald auf dem Arme. Als ich ihm zum ersten Male ein Halsband umthat, machte er vor Aerger drei Ellen hohe Sprünge, und als ich ihn nun gar anlegte, wimmerte, wand und krümmte er sich ganz verzweiflungsvoll, als wenn er das schrecklichste Bauchweh hätte, und wollte tagelang weder essen noch trinken. Als ich einmal einen recht großen Kater in seinen Stall warf, war er wie rasend, fauchte, grunzte, sträubte alle Haare, machte ungeheuere Sprünge und zeigte sich feig. Gegen mich aber bewies er sich desto tapferer; denn als ich einmal seine Geduld erschöpft hatte, gab er mir einen Biß in die Hand, ich ihm eine Ohrfeige, er mir wieder einen Biß und ich ihm wieder eine Ohrfeige; beim dritten Bisse packte ich ihn am Halsbande und hieb ihn jämmerlich mit einem Stöckchen durch; er wurde aber desto rasender, war ganz außer sich vor Wuth und wollte immer auf mich losbeißen. Das ist das einzige Mal gewesen, wo er mich oder sonst Jemand absichtlich gebissen hat, obgleich jahrelang täglich mit ihm Leute spielten und manche ihn neckten.«

Eine Anwandlung von solchem höchst unstaatsmännischen Gefühle brachte mich einstmals auf den Gedanken, Meister Reineke in den Bärenzwinger zu werfen. Ich konnte den mir wie Vorwurf klingenden, theilnahmlosen Blick nicht länger ertragen. Aus seiner Lage mußte er unter allen Umständen befreit werden, sei es todt oder lebendig. War er wirklich der, als welcher er gilt, der Erfindungsreiche, nie in Verlegenheit zu setzende, in alle Verhältnisse sich fügende, nun so mußte er sich wohl auch in einer so ungeschlachtenen Gesellschaft, wie der Bärenzwinger sie ihm bot, zurechtfinden; wenn nicht, so blieb es für ihn gleichgültig, ob ein Bär ihn verspeiste oder eine Pistolenkugel seinem Leben ein Ziel setzte. Kurz, eines schönen Tages sah sich Freund Reineke nach mehrmonatlicher Einzelhaft plötzlich auf ein, seinem Verständnisse zu leben, würdiges Feld gebracht. Im ersten Augenblicke mochte es ihm vielleicht ebenso sonderbar vorkommen, wie wenn ein großstädtischer Stutzer mitten unter die Gäste einer Bauernhochzeit versetzt wird. Aber offenbar mußte ihm sogleich das Sprichwort: ›Bange machen gilt nicht‹ eingefallen sein. Mit einer Gleichgültigkeit, wie ein Stutzer seine Halsbinde zurechtlegt, schüttelte er seinen Pelz und betrachtete sich die vier ungeschlachtenen Lümmel in Ermangelung eines Sehglases mit seinen eigenen Augen. Wie die Weiber stets die größte Neugierde entwickeln und die Häßlichen auf einem Balle einen neu ankommenden Tänzer am aufmerksamsten mustern, so war auch die hinkende Bärenjungfer unseres Zwingers zuerst bei der Hand, um den schmucken Gesellen zu begucken und zu beschnüffeln. Reineke bestand diese Musterung mit bewundernswerther Ruhe. Als jedoch die Bärin seinem Antlitze in etwas zu bedenklicher Weise nahe kam, fuhr er ihr mit den Zähnen über das Gesicht und belehrte sie auf nachdrückliche Weise, daß er nicht Liebe um jeden Preis suche. Sie wischte sich etwas verdutzt die Schnauze und blieb in achtungsvoller Entfernung stehen. Mittlerweile untersuchte das Füchslein, ohne sich von der Stelle zu bewegen, aufmerksam die Oertlichkeit, entdeckte an der vorspringenden Ecke des Thurmes einen vortrefflich gelegenen Punkt und gewann diesen mit zierlichen Sprüngen. Nicht lange dauerte es, so machte ihm die ganze Gesellschaft des Bärenzwingers ihre Aufwartung. Es sah unendlich komisch aus, wie die vier zottigen Bestien mit keineswegs Gutes verheißenden Blicken im geschlossenen Halbkreise den in die Ecke gedrückten, schmächtigen Ankömmling beguckten und ihm immer näher auf den Leib rückten. Beim Fuchse war keine besondere innere Erregung sichtbar. Er schaute seinen Gegnern ruhig ins Gesicht, und als endlich einer derselben seine Schnauze etwas weiter vorwagte als die anderen, hatte er auch schon eine blutige Nase gekriegt. Da zeigte sich nun recht, wie nur der Schaden die Mutter der Weisheit ist. Jeder der vier Bären brauchte eine blutige Nase, um zur Erkenntnis zu gelangen, daß Reineke Lebensart genug besitze, auch mit Bären umzugehen. Immerhin aber gereichte es ihrem Verstande zur Ehre, daß diese Ueberzeugung bei ihnen sehr schnell zum Durchbruche kam. Einer um den anderen zog brummend ab, und der Fuchs genoß wieder seine freie Aussicht. Er machte sich nun unbesorgt auf den Weg, untersuchte seinen neuen Wohnort mit bewundernswerther Gemüthsruhe und erkor sich ein Plätzchen zwischen ein paar größeren Steinen für seinen Tagesschlummer. Die Bären, durch das erste Zusammentreffen belehrt, ließen ihren Gast ungeschoren und gingen anderen Unterhaltungen nach, während Reineke sein Fell ordnete. Nach wenigen Tagen war er in dem Bärenzwinger vollkommen zu Hause. Er hielt es unter seiner Würde, mit den Bären in nähere Unterhaltung zu treten, während die letzteren es für besser erachteten, den sonderbaren Kauz seinen eigenen Betrachtungen zu überlassen, anstatt sich wieder blutige Nasen zu holen. Wie wenig dieser sich um sie kümmerte, geht daraus hervor, daß er seine Lebensweise nicht im mindesten veränderte. Während die Bären Tags über sich viel mit den Beschauern zu schaffen machten, blieb er in stolzer Ruhe auf seinem Plätzchen sitzen; nachts dagegen, wenn seine Mitbewohner im tiefsten Schlummer lagen, machte er seinen Rundgang. Kurz, er schloß sich an Niemand an und lebte wie ein Vornehmer unter Bauern. Wie er sich alle Verhältnisse nutzbringend zu machen wußte, so hatte er auch den Steigbaum zu seinem Ruheplätzchen erkoren, wußte, trotzdem er für den ebenen Boden geschaffen ist, mit einem gewandten Sprunge die erste Gabel zu gewinnen und schlief dort mit einer Sorglosigkeit, als wenn er allein Herr des Zwingers wäre. Kam zufällig einmal ein Bär auf den Gedanken, den Baum zu besteigen, so wich er auf die höhere Gabel aus, und wenn der Bär die erste Gabel erreicht hatte, sprang er demselben mit mustergültigem Gleichmuthe auf den Rücken und von dort auf den ebenen Boden herab. Als die Kälte des Winters auch dem dicken Fuchspelze zu nahe auf den Leib rückte, legte er den glänzendsten Beweis von der Gabe ab, sich in die Verhältnisse zu schicken. Da die Bären zur Befriedigung seiner geistigen Bedürfnisse gar nichts beitrugen, machte er sich ungesäumt daran, wenigstens leiblichen Nutzen von seinen zottigen Hausherren zu ziehen. Er ging also des Nachts in den Bärenstall und legte sich mit derselben Gemüthsruhe zwischen die schnarchenden Bären, kroch sogar zwischen ihre Pranken hinein, als wenn er es mit zwei Wollsäcken zu thun hätte. Offenbar waren die Gebrüder Petz durch diese Unverschämtheit so verblüfft, daß sie sich in das unvermeidliche Schicksal, Kopfpolster und Matratze für Freund Reineke abzugeben, ruhig fügten. Das köstlichste dabei war, daß aus diesem rein nützlichen Verhältnisse durchaus kein eigentliches Freundschaftsbündnis wurde. War der Zweck der gegenseitigen Warmhaltung erfüllt, so kümmerte sich der Fuchs nicht im geringsten mehr um seine lebendigen Wärmflaschen, zog sich ruhig auf seinen Standort zurück und verbrachte den Tag als vollendeter Einsiedler.

Man muß gestehen, die Probe, auf welche Reineke gestellt wurde, war keine leichte gewesen: er hatte sie aber mit vollendeter Meisterschaft gelöst. Nicht nur, daß er sich so schnell in die Verhältnisse schickte, er hat auch verstanden, den möglichsten Nutzen aus ihnen zu ziehen und jedem Besucher des Thiergartens die Lehre gegeben, daß ein gebildeter Mensch selbst mit den gröbsten Schlingeln sich vertragen kann, wenn er dem Grundsatze huldigt: Bange machen gilt nicht.«

Reineke ist der Jägerei ungemein verhaßt, steckt deshalb jahraus jahrein im Waldbanne und ist vogelfrei: für ihn gibt es keine Zeit der Hegung, keine Schonung. Man schießt, fängt, vergiftet ihn, gräbt ihn aus seinem sicheren Baue und schlägt ihn mit dem gemeinen Knüppel nieder, hetzt ihn zu Tode, holt ihn mit Schraubenziehern aus der Erde heraus, kurz, sucht ihn zu vernichten, wo immer nur möglich und zu jeder Zeit. Wäre er nicht so gescheit und schlau: der Mensch hätte ihn längst vollkommen ausgerottet. Bei allen Jägern gilt es als Evangelium, an welchem zu rütteln unverantwortliche Ketzerei ist, daß der Fuchs eines der schädlichsten Thiere des Erdenrunds sei und deshalb mit Haut und Haar, Kind und Kindeskind vertilgt werden müsse. Das sonst offene Weidmannsgemüth schreckt vor keinem Mittel zurück, nicht einmal vor dem gemeinsten und abscheulichsten, wenn es sich darum handelt, den Fuchs zu vernichten. Vom Standpunkte eines Jägers aus, in dessen Augen Wald und Fluren einzig und allein des Wildes wegen da zu sein scheinen, mag eine so unerbittliche, fast unmenschliche Verfolgung berechtigt erscheinen, von jedem anderen Gesichtspunkte aus ist sie es nicht. Denn Wald und Flur werden nicht der Rehe, Hasen, Auer-, Birk-, Hasel-, Rebhühner und Fasanen halber bestellt und gepflegt, sondern dienen ungleich wichtigeren Zwecken. Demgemäß ist es die Pflicht des Forst- und Landwirtes von beiden Gebieten nach Kräften alles fernzuhalten, was ihren Ertrag schmälern oder sie sonstwie schädigen kann. Nun wird Niemand im Ernste behaupten wollen, daß irgend eine der genannten Wildarten unseren Fluren und Forsten Nutzen bringen könnte: alle ohne Ausnahme zählen im Gegentheile zu den schädlichen Thieren. Man kann den von ihnen verursachten Schaden übersehen und verzeihen, nicht aber in Abrede stellen. Allen Gewinn, welchen man aus dem Wildstande ziehen kann, wiegt den Wildschaden nicht auf: jedes Reh, jeder Hase verzehrt an sonstwie zu verwerthenden Pflanzenstoffen mehr als sie einbringen. Schon daraus geht hervor, daß ein Raubthier, welches den Wildstand vermindert, streng genommen nicht zu den schädlichen, sondern zu den nützlichen Thieren gezählt werden muß. Beeinträchtigung des Wildstandes ist aber die geringste Leistung Reinekes: unverhältnismäßig mehr macht er sich verdient durch Vertilgung von Mäusen. Sie, die überaus schädlichen Nager, bilden, wie bereits bemerkt, seine Hauptspeise: er fängt nicht bloß so viele, als er zu seiner Nahrung braucht, zwanzig bis dreißig Stück auf die Mahlzeit, sondern fährt, auch wenn er vollkommen gesättigt ist, zu seinem Vergnügen mit der Mäusejagd fort, beißt die erlangten Wald- und Feldfeinde todt und läßt sie liegen. Hierdurch macht er sich in so hohem Grade nützlich, daß seine Thätigkeit allgemeine Beachtung, nicht aber nur Misachtung verdient. Ich bin weit entfernt, ihn von den Sünden, welche er sich zu Schulden kommen läßt, freisprechen zu wollen; denn ich weiß sehr wohl, daß er kein schwächeres Geschöpf verschont, viele nützliche Vögel frißt und deren Nester plündert, in Geflügelställen wie ein Marder würgt und andere Schandthaten begeht: dies alles aber wird durch den von ihm gestifteten Nutzen sicherlich aufgewogen. Im Jagdgehege wird er empfindlich schädlich, im Forste und auf Flur und Feld bringt er mehr Nutzen als Schaden. Daß ihn der Jäger haßt und verfolgt, finde ich begreiflich; daß der liederliche Bauer, welcher seinen Hof nicht in Ordnung hielt, den Hühnerstall des Nachts offen stehen ließ und von Rechtswegen dafür bestraft wurde, alles Unheil auf sein Haupt herabwünscht, ebenfalls: daß aber ein Naturforscher in das rückhaltlose Verdammungsurtheil des Jägers und Bauern einstimmen kann, wie Giebel in seiner »landwirtschaftlichen Zoologie« es gethan, ist mir unbegreiflich.

Uebrigens verlange ich nur Aufgeben der gegenwärtig noch üblichen unweidmännischen Vertilgungsarten, keineswegs aber Schonung des Fuchses. Gerade die Jagd dieses schlauesten unserer wildlebenden Thiere gewährt außerordentliches Vergnügen, belohnt sich verhältnismäßig auch so gut wie jede andere. Gewöhnlich erlegt man den Fuchs bei der Treibjagd, hat dabei jedoch alle Vorsichtsmaßregeln zu gebrauchen, weil Reineke, selbst wenn scharfe Hunde hinter ihm her sind, niemals blind ins Blaue tappt, sondern Weg und Steg mit Ueberlegung wählt, sorgfältig auf jedes Geräusch, jede Bewegung des Schützen achtet, bald hier, bald dort die Nase aus dem Dickichte steckt und sich seine Leute ansieht, bevor er blitzschnell über die Schneuße springt. Wenn man sehr vorsichtig ist, schießt man ihn auch wohl auf dem Anstande, indem man ihn durch Nachahmung des Lautes eines jungen Hasen oder einer Maus herbeilockt, oder erlegt ihn bei hellem Mondscheine vor der Schießhütte, einem in die Erde gegrabenen, von dichtem Gebüsche verdeckten und oben mit Erde und Moos bedachten Gemache, vor dem ein freier, womöglich von Gebüsch umgebener Platz sich befindet, auf welchem der Fuchs geludert d.h. durch Aas geködert wird. Gelegentlich seiner winterlichen Raubzüge auf den verschneiten Feldern gibt er Gelegenheit zu einer ungemein anziehenden Jagd. »Bekannt ist«, bemerkt E. von Homeyer, »daß man mit Fuhrwerk so nahe an ihn herankommen kann, um mit Erfolg Windhunde auf ihn zu hetzen, weniger bekannt dagegen, daß er sich vom Schlitten aus erlegen läßt. Man umfährt ihn zuerst in weiten, sodann in immer enger werdenden Kreisen, und der schlaue Räuber legt sich zuletzt platt auf den Boden und läßt sich, in der Hoffnung, übersehen zu werden, bis auf gute Schußweite nahe kommen. Ja ich habe es einmal erlebt, daß ein verwundeter Fuchs, welcher im besten Laufe nach einer nahen Schonung war, zum zweiten Male von Schlitten umkreist, sich von neuem legte und so lange liegen blieb, bis das Gewehr geladen worden war und er getödtet werden konnte.« Bewunderungswürdig ist die Selbstbeherrschung des durch den Schuß verwundeten Fuchses. Selten vernimmt man einen Klagelaut von ihm, öfterer sieht man ihn Thaten verrichten, welche Heldenmuth erfordern. Winckell hatte mit der Kugel einem Fuchse den Vorderlauf dicht unterm Blatt entzweigeschossen. Beim Ausreißen schlug ihm dieser immer um den Kopf; darüber ärgerlich, fuhr er mit der Schnauze herum, biß den Lauf schnell ab und war nun eben so flüchtig, als fehle ihm nichts. Ueberhaupt besitzt der Fuchs eine überraschende Lebenszähigkeit. Es sind mehrere Beispiele bekannt, daß für todt gehaltene Füchse plötzlich wieder auf- und davonsprangen. Scheintodte bissen die Leute, welche sie schon längere Zeit getragen hatten; Wildungen sah, daß ein Fuchs, dem man den Balg schon bis zu den Ohren abgestreift hatte, den Abstreifer noch tüchtig in die Finger biß. Auf drei Beinen laufen verwundete Füchse noch ebenso schnell als auf vieren; ja sie sind selbst dann noch weggelaufen, wenn man sie angeschossen und ihre Hinterläufe eingehesset d.h. durch einander gesteckt hatte, wie man bei erlegten Hasen zu thun pflegt.

Lebendig fängt man den Fuchs in Fallen aller Art, am häufigsten aber doch im Schwanenhalse und Tellereisen oder auch in dem sogenannten Kunstbau. Dieser wird in der Nähe des eigentlichen Fuchsbaues angelegt und besteht aus einer Röhre, welche in einem Bogen hufeisenförmig umläuft und für beide Enden nur einen einzigen Eingang hat. Der hinterste Theil dieser Röhre wird etwas erweitert und höher angelegt als der Eingang, damit sich kein Wasser dort ansammle, die Röhre selbst mit Steinplatten allseitig ausgekleidet. Ueber dem Kessel liegt dicht unter dem Boden eine größere Platte, welche man mit leichter Mühe abheben kann. Wenn nun der Fuchs nachts auf seine Jagd ausgegangen ist, schleicht man leise zu dem von ihm befahrenen Bau und verstopft alle Röhren desselben. Der Heimkehrende versucht vergeblich, in das Innere seiner Wohnung einzudringen und flüchtet sich, weil ihm der Tag über den Hals kommt, in den nebenanstehenden Kunstbau, aus welchem er dann mit geringer Mühe ausgehoben wird. Der Fang mit dem Schwanenhalse erfordert einen echten Jäger, welcher mit der Lebensweise und den Sitten des Thieres genau vertraut ist, glückt auch nur vom Anfang Novembers bis Ende Januars, wenn die Nahrung knapp ist; denn wenn der Fuchs viel zu fressen hat, fällt es ihm gar nicht ein, den Köder anzugehen. Schon mehrere Tage, bevor man das Eisen stellt, muß man Lockspeise oder den Vorwurf auf den Platz legen und somit den Fuchs an diesen gewöhnen. Erst wenn er mehrere Nächte die Speise aufgenommen hat, wird das gereinigte und mit etwas Witterung bestrichene Eisen fangbar gestellt, mit frischer Füllung und mit frischem Vorwurfe versehen und sorgfältig den Blicken verborgen.

»Unglaublich ists«, sagt Winckell, »wie vorsichtig der Fuchs auf für ihn eingerichteten Fangplätzen zu Werke geht. Ich hatte einst die Freude, Augenzeuge zu sein, als im harten Winter nach einem fest angekirrten Fuchse das Eisen gelegt worden war. Es fing eben an zu dämmern, als Reineke, durch Hunger getrieben, herangetrabt kam. Emsig und ohne Arg nahm er die entferntesten Vorwurfsbrocken an, setzte, so oft er einen verzehrte, sich gemächlich nieder und wedelte mit der Standarte. Je näher er dem Orte kam, wo das Eisen lag, desto behutsamer wurde er, desto länger besann er sich, ehe er etwas nahm, desto öfter kreiste er den Platz. Gewiß zehn Minuten blieb er unbeweglich vor dem Abzugsbissen sitzen, sah ihn mit unbeschreiblicher Lüsternheit an, wagte es aber dennoch nicht zuzugreifen, bis er wieder drei- oder viermal das Ganze umkreist hatte. Endlich, als er ganz sicher zu sein glaubte, ging er wieder vor das Eisen, streckte den einen Vorderlauf nach dem Brocken aus, konnte ihn aber nicht erreichen. Wieder eine Pause, während welcher er wie vorher unverwandt den Abzugsbissen anstarrte. Endlich, wie in Verzweiflung, fuhr er rasch darauf los, und in dem Augenblicke war er mit der Halskrause geziert.«

In früheren Zeiten fing man viele Füchse durch Ausgraben ihrer Baue, um hohen Herrschaften das absonderliche Vergnügen des Prellens zu bereiten. Man brachte die Thiere in einen rings umschlossenen Hof und trieb sie über schmale und lange Netze hinweg, welche an dem einen Ende von einem Herrn, an dem anderen von einer Dame gehalten wurden. Die Mitte des Netzes lag am Boden auf, und über sie mußten die Füchse weglaufen. Sobald sich nun einer gerade auf dem Netze befand, wurde dieses schnell straff gezogen, das Thier flog in die Höhe und fiel derb auf den Boden nieder oder unter Umständen auch auf einen Herrn, auf eine Dame, auf andere Netze usw., bis es endlich doch auf einem harten Gegenstande sich zerschmetterte. Wenn im Freien geprellt wurde, umhegte man den Platz mit hohen Tüchern und bildete innerhalb derselben mehrere Gassen, durch welche die Füchse getrieben wurden, um auf die Netze zu kommen. »Die gnädigsten Herrschaften sehen«, so erzählt Flemming, »dem Prellen mit Vergnügen zu und delektiren sich an den vielfältigen Luftsprüngen und Capriolen der Füchse und Hasen, und dem Umfallen und Stolpern der Cavalliers und Dames, welche sämmtlich in grüner, mit Gold und Silber verchamarirter Kleidung erschienen sind. Sie schicken mit vielfältigem Prellen die Füchse und Hasen nach mancherley wunderlichen Figuren in die Luft, daß die Herrschaft ihr Vergnügen haben kann. Soll es nun bald zu Ende gehen, so werden junge Sauen herausgelassen, und die machen denn bey den Dames unter den Reifröcken einen solchen Rumor, daß nicht zu beschreiben.«

Zu den vielen seit alter Zeit üblichen Vertilgungsmitteln ist neuerdings Gift gekommen. Mit ihm bestreut man in strengen Wintern ausgeworfenes Aas oder Fleischbrocken, welche man auf die Wechsel wirft, und ist in den meisten Fällen des Erfolges sicher. Der arme Schelm nimmt, nicht ohne Bedenken, aber vom Hunger getrieben, den Brocken auf und ist wenige Augenblicke später eine Leiche. »Erst wenn es zu spät«, sagt Radde, welcher in Sibirien viele Füchse mit Strychnin vergiftete, »erkennt er sein Unglück. Er benimmt sich in seinem Elende auf sehr verschiedene Weise. Entweder springt er angestrengt in Sätzen hastig davon, läßt ein bis einundeinhalb Faden Springweite hinter sich, stellt die Hinterläufe in eine Linie, schlägt den rechten Vorderfuß weit vor, so daß bis auf die Zeichnung die Spur in ihrer Stellung der des springenden Rehes gleichkommt. So rast er fort, bis er mit dem letzten Satze umschlägt und verendet, die Füße zum weiteren Sprunge gespannt. Oder aber ganz langsam geht er von dannen; drei, vier Schritte hat er gethan, so deutet die Scharte in der Spur, welche der Innenzeh veranlaßte, schon auf die Wirkung des Giftes hin. Der Gang wird schwankender; es stellt sich Speichelfluß ein, einige Tropfen davon fallen seitwärts vor die Vorderfüße in den Schnee; die Spur wird weniger scharf: die Hinterfüße beginnen seitwärts zu gleiten, ihre Nägel treten weiter vor; das Thier schnappt nach den Weichen, in welche es jedoch nur selten die Zähne haut; endlich wird die Spur entweder enger und enger, und der Fuchs bleibt stehen und fällt mit gekrümmtem Rücken, oder er setzt die Füße in fast gerader Richtung und fällt beim langsamen Dahinschleichen. Weiter als dreißig bis achtzig Meter entfernt sich kein Fuchs von der Stelle, auf welcher das Gift lag; keiner bleibt aber auch am Platze; die meisten gehen acht bis zehn Meter weit und fallen.«

»Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg«: dieses Jägersprichwort hat noch heutigen Tages seine volle Bedeutung. Fuchspelze werden zwar bei uns zu Lande nicht besonders gesucht, wohl aber in Polen, Rußland, der Türkei und in ganz Sibirien. Bei den Mongolen gelten, laut Radde, Rothfüchse mehr als andere, werden auch viel höher bezahlt als in Deutschland. In Radde’s Gegenwart wurden mehrere Male Fuchsbälge gegen zwei bis drei Zobelfelle eingetauscht. Für die schlechtesten Felle zahlte man zwei bis drei, für die besten zehn bis fünfzehn Rubel Silber, während bei uns zu Lande gewöhnliche Fuchsbälge vier bis fünf Mark, die besten höchstens zwanzig Mark werth sind. Sogenannte »Schwarzfüchse«, Felle der dunkelfarbigen Spielart kosten sogar 100 bis 250 Rubel das Stück. Deutschland allein liefert gegen hunderttausend Fuchsbälge; sie aber stehen hinter den nordischen weit zurück. Die besten Felle kommen, nach Lomer, aus Norwegen, Schweden und dem inneren Rußland; auf sie folgen, der Reihe nach sich verschlechternd, die aus Sibirien, Dänemark, der Schweiz, Bayern, Steiermark, Norddeutschland, den Rheinländern, Frankreich, Italien und Spanien.

Während wir einzig und allein den Balg des Fuchses verwerthen, wähnten unsere Vorfahren das ganze Thier, alle einzelnen Theile in besonderer Weise zu Arzneizwecken ausnutzen zu können. Nach dem Pröbchen, welches ich bei Schilderung des Haushundes gegeben habe, dürfte es genügen, wenn ich sage, daß ein im Sinne der Quacksalber des siebenzehnten Jahrhunderts verwendeter Fuchsleichnam so ziemlich alle heutigen Tages gebräuchlichen Arzneistoffe ersetzen konnte. Sollte ein Quacksalber der Gegenwart genaueres erfahren wollen, so möge er des alten Geßners Werke aufschlagen: er findet dort die verschiedenen Heilmittel und deren Verwendung ausführlich beschrieben und – selbst unter den »Gebildeten« unserer Zeit noch eine für das Gelingen eines etwa beabsichtigten Heilmittelschwindels vollkommen genügende Anzahl von Gläubigen.

Außer dem Menschen hat der Fuchs immer noch eine Anzahl von Feinden. Nicht allein der Wolf fängt und verspeist ihn, sondern auch die Hunde haben so großen Groll auf ihn, daß sie ihn wenigstens zerreißen. Merkwürdig ist es, daß trächtige oder säugende Füchsinnen häufig von den männlichen Hunden geschont und gar nicht verfolgt werden. Die übrigen Säugethiere können Reineke nichts anhaben: unter den Vögeln hat er aber mehrere sehr gefährliche Feinde. Der Habicht nimmt junge Füchse ohne Zögern weg, der Steinadler sogar erwachsene, obgleich ihm dies zuweilen schlecht bekommt. Tschudi berichtet einen solchen Fall. »Ein Fuchs lief über den Gletscher und wurde blitzschnell von einem Steinadler gepackt und hoch in die Lüfte geführt. Der Räuber fing bald an, sonderbar mit den Flügeln zu schlagen und verlor sich hinter einem Grat. Der Beobachter stieg zu diesem heran, da lief zu seinem Erstaunen der Fuchs pfeilschnell an ihm vorbei: – auf der anderen Seite fand er den sterbenden Adler mit aufgebissener Brust. Dem Fuchse war es gelungen, den Hals zu strecken, seinen Räuber bei der Kehle zu packen und diese durchzubeißen. Wohlgemuth hinkte er nun von dannen, mochte aber wohl sein Leben lang die sausende Luftfahrt nicht vergessen.« In den übrigen Thierklassen hat der Fuchs keine Feinde, welche ihm gefährlich werden könnten, wohl aber solche, welche ihn belästigen, so namentlich viel Flöhe. Daß er diese durch ein sorgfältig genommenes Bad in ein im Maule getragenes Bündel Moos treibe und dann durch Wegwerfen dieses Bündels sich jene unangenehme Gäste vom Halse schaffe, ist eine Fabel.

Es ist erwiesen, daß der Fuchs fast alle Krankheiten des Hundes theilt und auch von der fürchterlichen Tollwuth befallen wird. Ja, man kennt sogar Beispiele, daß er, von dieser entsetzlichen Seuche getrieben, bei hellem Tage in das Innere der Dörfer kam und hier alles biß, was ihm in den Weg lief. »Im kleinen österreichischen Kronlande Kärnten«, so schreibt man mir, »wurde zuerst vor fünf Jahren eine Krankheit der Füchse bemerkt, welche seither an Umfang zuzunehmen scheint, über deren Ursprung und Wesen man aber heute noch nicht im Klaren ist. Unzweifelhaft verhält sich die aufgetretene Krankheit der Hundswuth sehr ähnlich, theilt sich das Krankheitsgift durch den in die Bißwunde dringenden Geifer der Füchse den Gebissenen mit, wie das Wuthgift toller Hunde, und ruft Erscheinungen wie dieses hervor. Allen Beobachtungen zufolge, zieht der kranke Fuchs planlos, in einer Art Irrsinn, welcher ja beim wüthenden Hunde ebenfalls auftritt, umher, weicht menschlichen Wohnungen auch bei hellem Tage nicht aus, geht dort in ebenerdige Vorlauben, selbst Wohnzimmer oder in Stallungen und läßt sich von seiner Richtung oft selbst durch Schläge nicht abbringen. Seine Gangart ist Schritt oder langsamer Trapp; Thiere mit vorgeschrittener Krankheit schleppen das mehr und mehr gelähmte Hintertheil. Kommt dem kranken Fuchse ein Thier in den Wurf, so sucht er ihm einen Biß beizubringen und setzt dann seinen Marsch wieder fort, aus dessen Richtung ihn das Ansichtigwerden von Menschen nicht abwendet, wenn schon bisher kein Fall bekannt wurde, daß er auch auf Menschen so losginge, um sie zu beißen, wie auf Thiere. Schicken sich Leute an, ihn zu erschlagen, so flieht er nicht, setzt sich aber auch nur schwach zur Wehre. In den Mägen so erschlagener Füchse, die stets ganz abgemagert waren, fanden sich Gräser, Holztheile, thierischer Koth, doch keine Fleischfressern zukommenden Nahrungsreste. Die von kranken Füchsen gebissenen Hausthiere: Rinder, Schweine, Schafe, sind in allen uns bekannt gewordenen Fällen dem Bisse erlegen, und zwar stets unter Anzeichen, wie sie der Biß eines wüthenden Hundes hervorruft. So wurde vor Kurzem ein dem Bauer Pitschacher in Griffen, Gerichtsbezirk Gurk, gehöriger, auf der Alpe weidender Ochse unter den Augen des in einiger Entfernung beschäftigten Hirten von einem Fuchse gebissen. Der nicht tiefe und bald vernarbte Biß belästigte den Ochsen nicht; er weidete friedlich unter einer Schar Rinder noch etwa vierzehn Tage auf der Alpe fort, von welcher ihn dann sein Besitzer zur Ackerbestellung holte, und er that dann, mit einem Kameraden vor den Pflug gespannt, seine Schuldigkeit wie sonst. Doch etliche Tage später verliert er die Freßlust, trinkt nicht mehr, will eingespannt nicht in der Furche bleiben, oft trotz Antreibens nicht von der Stelle gehen, dann wieder plötzlich wie wüthend sich ins Joch legen, stürzt, desselben entledigt, auf seinen Gefährten los, so daß das Paar nicht mehr in einen Stall zu bringen räthlich erscheint, rennt, abgesondert eingestallt, wiederholt mit dem Kopfe an die Wand und läßt aus dem aufgerissenen Maule die Speichel triefende Zunge weit heraushängen. Schließlich muß er gebeilt werden. Die inneren Organe zeigten sich bei der Oeffnung dieses Thieres ganz gesund und regelrecht, nur die Blutgefäße strotzten von gallertartig verdicktem Blute. Ein ganz ähnlicher Fall trug sich in der Nachbargemeinde Glöcknitz mit einem dem Simon in Eden gehörigen Ochsen, welcher in Gegenwart des Eigenthümers von einem Fuchse gebissen worden war, vor wenigen Wochen zu. Von Fällen, daß Menschen durch kranke Füchse gebissen wurden, ist unseres Wissens nur einer ganz sicher festgestellt worden. In der Nähe der Stadt St. Veit wurde ein Knecht beim Erschlagen eines in den Schweinestall gedrungenen Fuchses von diesem leicht in den kleinen Finger gebissen. Mehrere Wochen darnach stellten sich bei dem bisher sehr gesunden, kräftigen Menschen Trübsinn und allmählich auch Appetitlosigkeit und Schlingbeschwerden ein. Der in Kenntnis gesetzte Vorstand der politischen Behörde ließ den Knecht ärztlich untersuchen und beobachten und dann ins Krankenhaus der Landeshauptstadt bringen, wo er nach einigen Tagen mit allen Anzeichen der Hundswuth verschied.«