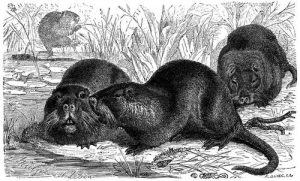

Zu den Trugratten gehört auch der Schweif- oder Sumpfbiber (Myopotamus Coypu, Mus, Hydromys, Guillinomys, Potamys, Mastonotus und Myocastor coypus, Mus castoroides, Myopotamus bonariensis und Guilliomys chilensis). Der Leib ist untersetzt, der Hals kurz und dick, der Kopf dick, lang und breit, stumpfschnäuzig und platt am Scheitel; die Augen sind mittelgroß, rund und vorstehend, die Ohren klein, rund und etwas höher als breit; die Gliedmaßen kurz und kräftig, die hinteren ein wenig länger als die vorderen, beide Füße fünfzehig, die Zehen an den Hinterfüßen aber bedeutend länger als die der vorderen, durch eine breite Schwimmhaut verbunden mit langen, stark gekrümmten und spitzigen Krallen, die inneren Zehen der Vorderfüße mit einem flachen Nagel bewaffnet.

Der lange Schwanz ist drehrund, wirbelartig geschuppt und ziemlich reichlich mit dicht anliegenden, starken Borstenhaaren besetzt. Die übrige Behaarung ist dicht, ziemlich lang weich und besteht aus einem im Wasser fast undurchdringlichen, kurzen, weichen, flaumartigen Wollhaar und längeren, weichen, schwach glänzenden Grannen, welche die Färbung bestimmen, weil sie das Wollhaar vollständig bedecken. Im Gebiß erinnern die sehr großen, breiten Nagezähne an den Zahnbau des Bibers; die Backenzähne sind halbgewurzelt und oben durch zwei Schmelzfalten jederseits ausgezeichnet.

Der Schweif- oder Sumpfbiber erreicht ungefähr die Größe des Fischotters: seine Leibeslänge beträgt 40 bis 45 Centim. und die des Schwanzes fast ebensoviel; doch findet man zuweilen recht alte Männchen, welche einen vollen Meter lang werden. Die Färbung der Haare ist im allgemeinen trübgrau am Grunde und röthlichbraun oder braungelb an der Spitze; die langen Grannenhaare sind dunkler. Gewöhnlich sieht der Rücken kastanienbraun und die Unterseite fast schwarzbraun aus, die Seiten sind lebhaft roth, Nasenspitze und Lippen fast immer weiß oder lichtgrau. Einzelne Stücke sind graugelblich und hellbraun gesprenkelt, manche vollkommen rostroth.

Ein großer Theil des gemäßigten Südamerikas ist die Heimat dieses wichtigen Pelzthieres. Man kennt den Schweifbiber beinahe in allen Ländern, welche südlich vom Wendekreis des Steinbocks liegen. In den Platastaaten, in Buenos Ayres, Patagonien und Mittelchile ist er überall häufig. Sein Verbreitungskreis erstreckt sich vom Atlantischen bis zum Stillen Weltmeere über das Hochgebirge hinweg und vom 24. bis 43.° südl. Br. Er bewohnt nach Rengger paarweise die Ufer der Seen und Flüsse, vorzüglich die stillen Wasser, da wo Wasserpflanzen in solcher Menge vorhanden sind, daß sie eine Decke bilden, stark genug, ihn zu tragen. Jedes Paar gräbt sich am Ufer eine metertiefe und 45 bis 60 Centim. weite Höhle, in welcher es die Nacht und zuweilen auch einen Theil des Tages zubringt. In dieser Wohnung wirft das Weibchen später vier bis sechs Junge, welche, wie Azara erzählt, schon sehr frühzeitig ihrer Mutter folgen. Der Coypu ist ein vortefflicher Schwimmer, aber ein schlechter Taucher. Auf dem Lande bewegt er sich langsam; denn seine Beine sind, wie Azara sagt, so kurz, daß der Leib fast auf der Erde aufschleift; er geht deshalb auch nur über Land, wenn er sich von einem Gewässer zu dem anderen begeben will. Bei Gefahr stürzt er sich augenblicklich ins Wasser und taucht unter; währt die Verfolgung fort, so zieht er sich schließlich in seine Höhle zurück, welche er sonst nur während der Nacht aufsucht.

Seine geistigen Fähigkeiten sind gering. Er ist scheu und furchtsam und behält diese Eigenschaften auch in der Gefangenschaft bei. Klug kann man ihn nicht nennen, obgleich er seinen Pfleger nach und nach kennen lernt. Alt eingefangene Thiere beißen wie rasend um sich, und verschmähen gewöhnlich die Nahrung, so daß man sie selten länger als einige Tage erhält. Im Londoner Thiergarten ist er ein ständiger Bewohner und von hier aus neuerdings auch in andere Thiergärten gelangt. »Der Sumpfbiber«, sagt Wood, »ist ein schneller und lebendiger Bursche, und höchst unterhaltend in seinem Gebaren. Ich habe seinen spaßhaften Gaukeleien oft zugesehen und mich im höchsten Grade unterhalten über die Art und Weise, mit welcher er seine Besitzung durchschwimmt und dabei jedes Ding, welches ihm als neu vorkommt, aufs genaueste prüft. Sobald man ein Häufchen Gras in sein Becken wirft, nimmt er es augenblicklich in seine Vorderpfoten, schüttelt es heftig, um die Wurzeln von aller Erde zu befreien, schafft es dann nach dem Wasser und wäscht es dort mit einer so großen Gewandtheit, daß eine Wäscherin von Gewerbe es kaum besser machen würde.«

Gefangene Schweifbiber, welche ich pflegte, trieben sich mit wenig Unterbrechungen den ganzen Tag über im Wasser und auf den Ufern umher, ruhten höchstens in den Mittagsstunden und waren gegen Abend besonders lebendig. Sie bekunden Fertigkeiten, welche man kaum von ihnen erwarten möchte. Ihre Bewegungen sind allerdings weder stürmisch noch anhaltend, aber doch kräftig und gewandt genug. Ihren Namen Biber tragen sie nicht ganz mit Recht; denn sie ähneln in ihrem Wesen und in der Art und Weise ihres Schwimmens den Wasserratten mehr als dem Biber. So lange sie nicht beunruhigt werden, pflegen sie geradeaus zu schwimmen, den Hinterleib tief eingesenkt, den Kopf bis zu Zweidrittel seiner Höhe über dem Wasser erhoben, den Schwanz ausgestreckt. Dabei haben die Hinterfüße allein die Arbeit des Ruderns zu übernehmen, und die Vorderpfoten werden ebensowenig wie bei den Bibern zur Mithülfe gebraucht. Aber auch der Schwanz scheint nicht als eigentliches Ruder zu dienen, wird wenigstens selten und wohl kaum in auffallender Weise bewegt. Im Tauchen sind die Schweifbiber Stümper. Sie können zwar ohne Mühe in die Tiefe des Wassers sich begeben und in derselben gegen eine Minute lang verweilen, thun dies jedoch keineswegs so häufig wie andere schwimmende Nager und auch nicht in so gelenker und zierlicher Weise. Die Stimme ist ein klagender Laut, welcher gerade nicht unangenehm klingt, als Lockruf dient und von anderen erwidert, deshalb auch oft ausgestoßen wird. Erzürnt oder gestört, läßt das Thier ein ärgerliches Brummen oder Knurren vernehmen. Gras ist die liebste Speise des Schweifbibers, er verschmäht aber auch Wurzeln, Knollenfrüchte, Blätter, Körner und in der Gefangenschaft Brod nicht, frißt ebenso recht gern Fleisch, Fische z.B., ähnelt also auch in dieser Hinsicht den Ratten, nicht dem Biber. Baumrinde scheint ihm nicht zu behagen. Das Gras wird von ihm geschickt abgeweidet, nicht zerstückelt oder zerschnitten, hingeworfene Nahrung mit den Händen erfaßt und zum Maule geführt.

Gegen den Winter hintreffen gefangene Schweifbiber Vorkehrungen, indem sie da, wo sie können, beständig graben, in der Absicht, sich größere Höhlen zu erbauen. Läßt man sie gewähren, so bringen sie in kurzer Zeit tiefe Gänge fertig, scheinen auch die Kessel derselben weich auszupolstern, weil sie von ihnen vorgeworfenen Futterstoffen, namentlich Gräsern, eintragen.

Ueber die Fortpflanzung Gefangener habe ich keine Beobachtungen gemacht. Von den freilebenden wissen wir, daß das Weibchen einmal im Jahre in seiner Höhle vier bis sechs Junge wirft. Diese wachsen rasch heran und folgen dann der Alten längere Zeit bei ihren Ausflügen. Ein alter Naturforscher erzählt, daß man diese Jungen, wenn man sich viel mit ihnen beschäftige, zum Fischfange abrichten könne; doch scheint diese Angabe aus einem Irrthume zu beruhen und eher für den Fischotter zu gelten, dessen Namen »Nutria« auch der Sumpfbiber bei den spanischen Einwohnern Amerikas führt.

Seines werthvollen Balges halber verfolgt man das Thier sehr eifrig. Das weiche Haar des Pelzes wird hauptsächlich zu seinen Hüten verwandt und theuer bezahlt. Bereits zu Ende des vorigen Jahrhunderts verkaufte man zu Buenos Ayres einen Balg mit zwei Realen oder einem Gulden unseres Geldes. Seitdem ist aber der Werth dieses Pelzwerkes noch gestiegen, obgleich man jährlich tausende von Fellen aus Südamerika nach Europa überführt, meist unter dem Namen »Raconda-Nutria« oder amerikanischer Otterfelle. Bis zum Jahre 1823 wurden jährlich zwischen 15 bis 20,000 Felle auf den europäischen Markt gebracht. Im Jahre 1827 führte die Provinz Entre-Rios nach amtlichen Angaben des Zollhauses Buenos Ayres 300,000 Stück aus, und noch steigerte sich die Ausfuhr; denn zu Anfang der dreißiger Jahre wurden nur aus den Sümpfen von Buenos Ayres und Montevideo gegen 50,000 Felle allein nach England gesandt. So erging es dem Sumpfbiber wie seinem Namensvetter. Er wurde mehr und mehr vermindert, und jetzt schon soll man in Buenos Ayres gewissermaßen ihn hegen und sehr schonen, um seiner gänzlichen Ausrottung zu steuern. Das weiße, wohlschmeckende Fleisch wird an vielen Orten von den Eingebornen gegessen, in anderen Gegenden aber verschmäht.

Man jagt die Sumpfbiber in Buenos Ayres hauptsächlich mit eigens abgerichteten Hunden, welche jene im Wasser aufsuchen und dem Jäger zum Schuß treiben oder auch einen Kampf mit ihnen aufnehmen, obgleich der große Nager sich muthig und kräftig zu wehren weiß. Auf den seichteren Stellen seiner Lieblingsorte und vor den Höhlen stellt man Schlagfallen auf. In Paraguay wird nie anders Jagd auf ihn gemacht, als wenn man ihn zufälliger Weise antrifft. Es ist nicht leicht, an ihn zu kommen, weil er bei dem geringsten Geräusche flüchtet und sich versteckt, und ebensowenig gelingt es dem Schützen, ihn mit einem einzigen Schusse zu tödten, weil das glatte, dicke Fell dem Eindringen der Schrote wehrt und ein nur verwundeter Sumpfbiber sich noch zu retten weiß. Wird er aber durch den Kopf geschossen, so geht er unter wie Blei und ist dann, wenn nicht ein vortrefflicher Hund dem Jäger zu Diensten steht, ebenfalls verloren.