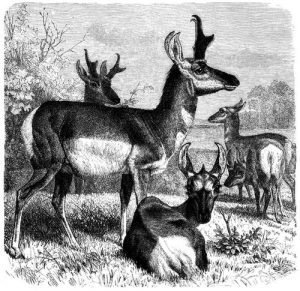

Der Gabelbock, auch Gabelantilope, Gabelgem se, Kabri, Kabrit und Berendo genannt (Antilocapra americana, Antilope americana, furcifer, palmata und antiflexa, Antilocapra und Dicranoceros furcifer, Cervus hamatus etc.), hat im allgemeinen die Gestalt einer kräftigen Antilope und etwas mehr als Rehgröße. Der Kopf ist unschön, schafartig, langgestreckt, von hinten nach vorn gleichmäßig verschmälert, vorn allseitig zugerundet, auf der Stirne eingesenkt, um das Auge merklich aufgetrieben, das ringsum von den stark hervortretenden Augenhöhlenrandknochen umgebene und geschützte Auge groß, dunkel und ausdrucksvoll, sein vorderer Winkel höher gestellt als der hintere, das obere wie das untere Lid mit steifen Borsten besetzt, das Ohr mittellang und zugespitzt, sein Außenrand gleichmäßig gewölbt, sein Innenrand im obern Drittel eingebuchtet, das beiden Geschlechtern zukommende, über und zwischen den Augen stehende, steil aufsteigende, ein wenig nach rückwärts gerichtete und von der Wurzel an ziemlich gleichmäßig nach außen geschweifte, mit der Spitze scharf einwärts gebogene und nach rückwärts gekehrte Gehörn beim alten Bocke unten von beiden Seiten her zusammengedrückt, deshalb fast doppelt so breit als dick, seine Oberfläche hier weder gefurcht noch geringelt, sondern nur eigenthümlich rauh und höckerig, an einzelnen Stellen mit fast centimeterhohen spitzigen Auswüchsen unregelmäßig besetzt, bei Beginn der obern Hälfte noch mehr verbreitert und gegabelt, indem sich hier eine dreieckige, dünne und wie die Endspitze glatte oder doch nur seicht gefurchte Spitze abzweigt, welche nach einwärts sich wendet und zuweilen förmlich umbiegt; der Hals hat mittlere Länge, der Leib erscheint, weil er auf sehr schlanken und mehr als mittelhohen Beinen ruht, minder kräftig als er thatsächlich ist; der kurze, gegen die Spitze wenig verschmälerte Schwanz erinnert mehr an den stummelhaften Wedel einzelner Hirsche als an den Zagel der meisten Antilopen; der zugespitzte Huf kommt am meisten mit dem der Wildschafe überein. Das sehr dichte Kleid, welches den ganzen Leib bis auf eine schmale nackte Einfassung der Nasenlöcher und einen ebenfalls wenig behaarten Streifen zwischen denselben bedeckt, besteht aus langen, wellig gebogenen, großzelligen, spröden Grannenhaaren, welche sich durch Druck abplatten lassen, ohne die frühere Gestalt wieder anzunehmen, auch sehr leicht abbrechen; dieselben verlängern sich auf dem Kamme des Nackens und auf dem Kreuze, dort eine 7 bis 10 Centimeter hohe Mähne herstellend, bilden auch um die Hörner einen kranzartigen Busch, wogegen sie sich auf den Ohren und Läufen wesentlich verkürzen und zugleich dünner werden. Drei verschiedene, meist scharf von einander abstechende Farben machen die Decke zu einer sehr bunten. Ein schönes, zartes Ro stisabell erstreckt sich über den größten Theil des Halses, den ganzen Rücken sowie die Oberschenkel und geht an der Außenseite der Läufe und Ohren in sanftes Rostfahlgelb über; weiß dagegen sind die Leibesseiten fast von der Körpermitte an, die Unter- und Innenseite des Leibes und der Obertheil der Glieder, der Scheitel, die Innenseite der Ohren und ein Fleck unter denselben, die Kopfseiten, nebst Lippen, Kinn und Kehle, zwei übereinanderstehende, deutlich umgrenzte Schilder am Unterhalse, von denen das eine durch einen Mittelstreifen mit dem Weiß der Unterseite sich verbindet, ein halbmondartig sich verschmälernder Streifen, gleichsam ein drittes unterbrochenes Schild, welcher sich vor der Schulter heraufzieht, ein bis zum ersten hintern Drittel der Keulen vorreichender, nur oben über dem Schwanze durch dunklere Färbung unterbrochener, scharf abgegrenzter Spiegel nebst dem Wedel; dunkel bis schwarzbraune Färbung endlich haben die Oberseite des Gesichtstheiles, vom Scheitel an bis zur Nase herab, ein schmaler Ring um das Auge, ein länglicher, schlitzartiger, senkrecht stehender, die Ausführungsgänge einer großen Drüse umgebender, von beiden Seiten her von übergekrempten Halshaaren fast verdeckter Fleck am hintern Ende der Wange, die Mitte des Hinterkopfes und die Spitzen der Nackenmähne. Ein über den obern Gesichtstheil verlaufender Mittelstreifen sieht rostbräunlich, ein Feld um das Auge rostfahl aus, weil hier wie dort die, mit Ausnahme der graulichen Wurzel und lichtern, abgeblaßten Spitzenfärbung, gleichfarbigen Haare mit gelbbraunen Spitzen endigen. Hörner und Hufe sind schwarz. Die Gesammtlänge des erwachsenen Bockes beträgt nach den Messungen des Prinzen von Wied 1,53 Meter, wovon 30 Centimeter auf den Kopf und 19 Centim. auf den Schwanz kommen, die Höhe des Vordergestelles 80 Centim., die Höhe des Hintergestelles 96 Centim., die Länge der Hörner, ihrer Krümmung nach gemessen, nach eigenem Befunde, 36 Centim., wovon 19 Centim. auf die obere, gebogene Spitze gerechnet werden müssen, der Abstand der vordern Spitze von der Gabelung an 6 Centim. Das Weibchen oder die Ziege ist merklich kleiner als der Bock, trägt nur sehr kurze, meist bloß 6 bis 8 Centim. lange Hörner, unterscheidet sich aber im übrigen nicht von dem Männchen.

Obwohl der Gabelbock im Geripp wie im innern Bau seines Leibes wesentlich mit anderen Gliedern seiner Ordnung übereinstimmt, findet Murie doch auch in dieser Beziehung Eigenthümlichkeiten, welche die Trennung von den Antilopen rechtfertigten. Der Schädel, welcher am meisten mit dem der Hirsche übereinstimmt, ist lang und niedrig, durch die seitlich zusammengedrückten, vorderseits schneidenartig verdünnten und hier einen stumpfen Winkel bildenden Hornknochenkerne sehr ausgezeichnet, sein Augenhöhlenrand merklich erhaben, der Unterkieferwinkel weit ausgebogen, das übrige Geripp zierlich und leichtknochig, die Wirbelsäule, außer den Halswirbeln, aus dreizehn rippentragenden, sechs rippenlosen, vier Kreuzbein- und fünf Schwanzwirbeln zusammengesetzt. Das Gebiß unterscheidet sich nicht von dem der Antilopen. Der Magen hat vier Abtheilungen. Eine Gallenblase ist vorhanden.

Die Lebensweise des Gabelbockes ist uns durch Lewis und Clarke, Richardson, Audubon, Spencer Baird, den Prinzen Max von Neuwied und neuerdings durch Canfield, Bartlett und Finsch so eingehend geschildert worden, daß wir uns gegenwärtig einer befriedigenden Kenntnis derselben rühmen dürfen. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über den größten Theil des westlichen Nordamerika, vom Saskatschawan unter dem 53. Grad nördlicher Breite bis zum Rio Grande oder beziehentlich in das mittlere Mejiko, und vom Missouri bis zu den Küsten des Stillen Weltmeeres, da die Rocky Mountains dieses Gebiet zwar durchsetzen, nicht aber begrenzen. Wie der Bison ein bezeichnendes Thier der Ebenen, und gleich ihm Waldungen und Gebirge meidend, nimmt er seinen Stand in jenen unabsehbaren, baum- und theilweise wasserlosen, nur mit äußerst kurzem Grase bestandenen Ebenen, welche in Amerika »Bisonsteppen« (Buffalo-Prairies) genannt und mit Recht von den sehr abweichenden Hochgrassteppen (Rolling Prairies) unterschieden werden. Sehr häufig bevölkert der Gabelbock, laut Finsch, die zwischen dem Platte- und Kanadaflusse gelegenen, auf unseren Karten als »amerikanische Wüste« bezeichneten Ebenen von Kansas, dem Indianergebiete und Tejas, sowie die dasselbe Gepräge zeigenden Bisonsteppen zwischen den Felsgebirgen und der Sierra Nevada oder die dürren Niederungen zwischen diesem Hochgebirge und den Gestaden des Stillen Meeres, und mit besonderer Vorliebe bewohnt er, beispielsweise in Unterkalifornien, die weiten, von dürren, jedoch grasigen Hügeln umgrenzten Thäler oder die pflanzenarmen, vulkanischen Gestade der See. Unter Berücksichtigung des ausgedehnten Gebietes, welches jedes Rudel Gabelböcke bewohnen muß, um sich überhaupt ernähren zu können, darf man das Thier Standwild nennen. Allerdings bemerkten schon Lewis und Clarke, denen wir die Entdeckung des Gabelbockes verdanken, daß dieser während des Winters von den Ebenen nach den Bergen wechselt; derartige Streifzüge geschehen jedoch, nach den Angaben des Prinzen von Wied, nur deshalb, weil die Thiere durch die kalten Winde des Winters in den Ebenen belästigt und ihnen durch den Schneefall das Aufdecken der Aesung erschwert, sie daher gezwungen werden, Hügelketten und dazwischen liegende Schluchten aufzusuchen, woselbst sie an geschützteren Abhängen Nahrung finden. Aehnliche Wanderungen unternehmen sie auch im Sommer, wenn sie durch das Versiegen einzelner Gewässer dazu sich genöthigt sehen.

Ueber das tägliche Leben der Gabelböcke wie über die Veränderungen, welche dasselbe im Laufe des Jahres erleidet, berichtet am eingehendsten und wohl auch am genauesten Canfield, welcher, wie er versichert, mit ihnen so vertraut geworden ist wie andere Leute mit Hausziegen oder Schafen. »Ich lebte«, so erzählt er, »einige Jahre in einem mehrere Meilen langen, etwa eine halbe Meile breiten, von grasbewachsenen Hügeln umgebenen Thale im südlichen Theile des Kreises Monterey in Kalifornien, habe die Gabelböcke ebenso lange beobachtet, sie gejagt und über hundertundfunfzig Stück von ihnen erlegt, sie gefangen und großgezogen. Kaum ein Tag ist vergangen, ohne daß sie in Sicht meines Hauses vorübergegangen oder, um zu trinken, zu dem etwa hundert Schritte von meiner Wohnung entfernten Wasser gekommen wären. Es war nicht eben schwierig, sie bei letzterwähnter Gelegenheit mit einem Colt’schen Revolver zu erlegen. Sie erschienen in Rudeln von sechs bis acht oder in Herden, welche mehrere hunderte zählten.

Vom ersten September an bis zum ersten März bemerkt man sie stets in zahlreicheren Gesellschaften und zwar in solchen, welche von den Böcken, Thieren und Kälbern gemeinschaftlich gebildet werden. Gegen das Ende der angegebenen Zeit sondern sich, eine nach der andern, die Ziegen, um zu setzen; geraume Zeit später vereinigen sie sich wieder mit anderen Mutterthieren und deren Kälbchen, möglicherweise zu gemeinschaftlicher Abwehr des Heulwolfes. Die alten Böcke treiben sich mittlerweile einsam oder höchstens zu zweien umher und überlassen die jüngeren ihres und des weiblichen Geschlechtes, welche zusammen eigene Rudel bilden, ihrem Schicksale. Jene wandern nun, scheinbar weltmüde und der Gesellschaft überdrüssig, einen oder zwei Monate lang und besuchen dabei Gegenden, in denen man sie im Laufe des übrigen Jahres nicht zu sehen bekommt. Nach zwei oder drei Monaten vereinigen sich die jüngeren Böcke wiederum mit den alten Thieren und deren Kälbern, und endlich finden sich auch die alten Böcke bei jenen ein, so daß man vom ersten September an ebensogut Herden von hunderten wie solche von tausenden beobachten kann. Kein Rudel aber verläßt die Stätte seiner Geburt, und niemals wechselt es weiter als auf einige Meilen. Im Sommer zieht es dem Wasser nach und kommt dann regelmäßig einmal im Laufe des Tages oder zweimal innerhalb dreier Tage zur Tränke; wenn es aber frisches Grünfutter gibt, trinken die Gabelböcke gar nicht, und dies ist der Fall weitaus im größern Theil des Jahres. Selbst zu Zeiten, in denen man weit und breit kein grünes Hälmchen oder Blättchen mehr gewahrt, habe ich zu meiner größten Ueberraschung den Wanst der Thiere mit Grünfutter gefüllt gefunden.«

Die Aesung des Gabelbockes besteht, wie wir schon durch die früheren Beobachter wissen, hauptsächlich aus dem kurzen saftigen Grase der Prairie, verschiedenen anderen Gewächsen, Moos, Zweigen und dergleichen Stoffen. Salziges Wasser oder reines Salz lieben die Gabelböcke, wie die meisten übrigen Wiederkäuer, ganz außerordentlich, und man sieht sie daher in der Nähe salzhaltiger Stellen mit besonderer Vorliebe ihren Stand nehmen, auch um die Sulzen herum, nachdem sie sich satt geleckt haben, stundenlang der Ruhe pflegen. Erst der Hunger, so scheint es, treibt sie wieder von dannen. Bei guter Weide werden sie im Herbste sehr feist, leiden dagegen im Winter oft große Noth, wenn der Schnee fußhoch ihren Weidegrund deckt und sie mit der spärlichsten Nahrung sich begnügen müssen. Unter solchen Umständen kommen sie rasch vom Leibe, weil sie das Laufen im Schnee ermattet, und oft genug gehen sie erbärmlich zu Grunde.

Alle Beobachter stimmen überein in der Bewunderung der Schnelligkeit und Behendigkeit der Gabelböcke. Wenn auch vielleicht von einzelnen Antilopen überboten, stehen sie doch unter den Thieren der Prairie unübertroffen da. Leicht und gewandt, mit den hohen Läufen weit ausgreifend und dabei an Ausdauer jedes andere amerikanische Säugethier beschämend, »jagen sie wie der Sturmwind über die Ebene dahin«. Zwar hat ihr Schritt, laut Finsch, etwas schleppendes, und macht ihre gewöhnliche Gangart, ein kurzer Paß, wegen der dabei erfolgenden Senkung des Kopfes ihre Erscheinung zu einer wenig anmuthigen, um so schöner aber nehmen sie sich aus, wenn sie flüchtig dahin stürmen. »Eine aufgescheuchte Herde von Gabelböcken«, sagt der letztgenannte Beobachter, »gewährt ein unvergleichliches und für alle Zeiten unvergeßliches Bild.« Die Thiere bewegen sich, längs der Hügel dahineilend, bergauf oder bergab mit derselben Gewandtheit und Sicherheit wie auf der Ebene und schnellen, nach Audubons Ausdruck, ihre vorderen Läufe so rasch nach einander auf den Boden, daß man die einzelnen Glieder, wie die Speichen eines sich drehenden Rades, nicht mehr unterscheiden kann. Wenn sie flüchtig werden, laufen sie, nach Angabe Canfields, niemals geraden Weges fort, vielmehr im Zickzack vor dem Gegenstande ihrer Furcht hin und her und bleiben dann auf etwa hundert Schritte Entfernung stehen; auch pflegen sie zunächst etwa dreißig bis vierzig Schritte weit zu trotten und zwar nach Art des Damwildes, indem sie mit allen vier Läufen zugleich aufspringen. Nach dieser Einleitung aber strecken sie ihren Leib und durchmessen in voller Flucht mehrere Meilen im Verlaufe weniger Minuten. Auch schwimmen sie, wie Audubon und der Prinz versichern, über breite Ströme mit größter Leichtigkeit. Ein aufgescheuchtes Rudel, welches in der Nähe eines Stromes weidet und keinen anderen Ausweg zur Flucht sieht, stürzt sich ohne Bedenken in die Wogen. Das leitende Thier zieht voran, die übrigen bilden allgemach die indianische Reihe, und so setzt das ganze Rudel in schönster Ordnung über den Strom. Auch wenn es gilt, bessere Aesung aufzusuchen, durchkreuzen sie die Gewässer, und die Indianer haben hierauf sogar eine besondere Jagdweise begründet. Die Gabelböcke sind scharfsinnige Thiere. Sie äugen in weite Ferne, vernehmen ausgezeichnet und wittern einen unter dem Winde heranschleichenden Feind auf mehrere hundert Schritte. Wachsam und scheu, auch bis zu einem gewissen Grade klug und jedenfalls vorsichtig, wählen sie ihren Stand und insbesondere die Plätze, auf denen sie um die Tagesmitte wiederkäuend zu ruhen pflegen, immer so, daß ihnen eine freie Aussicht nicht verwehrt ist, wissen auch die herrschende Windrichtung trefflich zu benutzen und stellen außerdem besondere Wachen aus. Menschliche Niederlassungen meiden sie sorgsam, bekümmern sich dagegen wenig um Herdenthiere, nicht einmal um Pferde und Rinder, weiden vielmehr oft ohne Scheu in deren Nähe. Als auffallend hebt Finsch hervor, daß sie vor dem heranbrausenden Eisenbahnzuge nicht immer fliehen, sondern demselben zuweilen eine Strecke weit das Geleite geben. Ein einzelner, ihnen sich nähernder Mensch erschreckt sie jedenfalls mehr als ein vorüberjagender Zug. Sie kennen den Menschen als den furchtbarsten ihrer Feinde, verstehen aber auch die übrigen zu würdigen und lassen sich dieselben nur höchst selten so nahe auf den Leib rücken, daß sie gefährlich werden können. Das leitende Thier faßt den heranschreitenden Menschen scharf ins Auge, richtet das Gehör nach ihm hin, beobachtet ihn genau, stampft im geeigneten Augenblicke mit einem der Vorderfüße auf den Boden oder läßt ein scharfes, pfeifendes Schnaufen vernehmen. Damit gibt es das Zeichen zur Flucht, welche augenblicklich beginnt und mit unermüdlicher Ausdauer, so lange es nöthig, fortgesetzt wird. Ein einzelner Gabelbock stampft und schnauft ebenfalls auf, bevor er flüchtig wird, sträubt auch gleichzeitig die langen Haare der Mähne und des Spiegels und erhält dadurch ein ebenso absonderliches als bezeichnendes Ansehen. Da das gleiche geschieht, wenn ein Rudel in Aufregung geräth, trägt dieses Gebaren wesentlich dazu bei, den Eindruck, welchen das flüchtende Thier auf den Beschauer macht, zu erhöhen.

Die Brunstzeit beginnt im September. Ungefähr sechs Wochen lang zeigen sich die Böcke sehr erregt und fechten unter sich mit einer gewissen Wildheit. Wenn einer mit dem andern zusammentrifft, schauen sich beide ärgerlich an, rennen dann mit niedergebeugten Köpfen wüthend gegen einander los, und der Kampf beginnt. Beide Gegner bringen sich mit großer Schnelligkeit und Heftigkeit Stöße bei, oft sehr gefährliche, bis der eine genug hat und dem andern das Feld überläßt. Das Thier setzt frühestens im Mai, spätestens Mitte Juni, gewöhnlich zwei, den Eltern gleichgefärbte, ungefleckte Kälber; Schmalthiere bringen selten mehr als ein einziges. Die Mutter verweilt bei ihrem Kalbe während der ersten Tage nach seiner Geburt und äst sich unmittelbar in der Nähe desselben. Wenn das Kalb einmal vierzehn Tage alt ist, hat es hinlängliche Kraft und Schnelligkeit erlangt, um mit der schnellläufigen Alten einer Verfolgung des Wolfes oder eines andern vierfüßigen Feindes zu entgehen. Zuweilen geschieht es, daß Isegrim ein noch hülfloses Kalb entdeckt. Dann entfaltet die Mutter ihrem furchtbaren Feinde gegenüber den bewunderungswürdigsten Muth, springt gegen ihn an, versucht, ihm mit den kurzen Gehörn einen Stoß beizubringen, gebraucht auch wohl ihre Vorderläufe, mit denen sie tüchtige Schläge zu geben weiß, und wenn der Wolf nicht gerade in voller Kraft oder vom Hunger arg gepeinigt ist, schlägt sie denselben wirklich oft in die Flucht und sucht sich für ihr Kalb eine sicherere Weide, gewöhnlich eine schwer zu erkletternde Felswand. Prinz von Wied fand zu Ende des April ein eben gesetztes Kälbchen in der Prairie. Es duckte sich beim Erscheinen der Reiter auf den Boden nieder und hätte leicht mitgenommen werden können, wäre man mit den nöthigen Einrichtungen hierzu versehen gewesen. Die Mutter dieses Thierchens, welche nicht in der Nähe, sondern wahrscheinlich gerade nach Aesung ausgegangen war, hatte an dem bestimmten Platze das Junge zurückgelassen, wie dies unsere Hirscharten ebenfalls zu thun pflegen.

Wie alle Wiederkäuer wachsen auch die jungen Gabelböcke verhältnismäßig sehr rasch heran. Schon gegen Ende des Juli brechen beim Bocke wie beim Thiere die Hörner durch, und zwar zunächst kurze, stumpf kegelförmige Spitzen, welche im December zwei bis fünf Centimeter an Länge erreicht haben, von nun an aber nicht weiter wachsen, vielmehr abgeworfen und durch neue ersetzt werden. Dieser Hergang weicht jedoch so vollständig von dem Geweihwechsel der Hirsche ab und ist an und für sich so merkwürdig, daß ich ausführlich auf ihn eingehen muß.

Der erste, welcher über den Hornwechsel Beobachtungen angestellt und dieselben niedergeschrieben hat, ist Canfield; da seine, im September 1858 an Baird gesandte Abhandlung über diesen Gegenstand von dem letztgenannten Forscher jedoch erst im Jahre 1866 veröffentlicht wurde, gebührt Bartlett, welcher im Londoner Thiergarten gefangene Gabelböcke pflegte, der Ruhm, die Wissenschaft mit dem ersten Berichte über die unglaublich scheinende Thatsache bereichert zu haben. Beider, unter sich durchaus übereinstimmende Angaben sind neuerdings durch anderweitige Beobachtungen vollkommen bestätigt worden: so liegt mir ein Bericht unseres Zeichners, Herrn Mützel, vor, welcher nach einigen Beobachtungen den Gehörnwechsel des Thieres so genau schildert, daß ich ihn dem nachfolgenden ausschließlich zu Grunde legen würde, hätte ich mir es nicht zum Gesetz gemacht, das Erstlingsrecht eines Beobachters unter allen Umständen zu wahren.

Nach einer längern Einleitung berichtet Bartlett, daß der von ihm gepflegte Gabelbock kleine Hörner trüg, welche von der Mitte des Oktober an plötzlich rasch zu wachsen schienen, indem sie nicht allein an Länge zunahmen, sondern gleichzeitig auch sich weiter auseinander richteten. Am Morgen des 7. November theilte der Wärter nicht ohne Aufregung mit, daß der Gabelbock eines seiner Hörner verloren habe; Bartlett begab sich infolge dieser Meldung in den Stall und kam dort gerade an, um zu sehen, daß auch das zweite Horn abgefallen war. Mit nicht geringem Erstaunen bemerkte er bei genauerer Untersuchung des Thieres zwei neue Hörner an der Stelle der alten, welche mit langen, geraden und weichen Haaren bekleidet und deren Knochenkerne mit einer hornigen Masse umhüllt waren. Von einer Blutung, wie solche bei Verlust wirklicher Hohlhörner oder beim Abwerfen der Geweihe unbedingt eintritt, war nichts zu bemerken. Die neuen Hörner schienen dicker zu sein als die Höhlung der alten, ein Umstand, welcher darin seine Erklärung fand, daß die dichten Haare am Grunde das durch jene allmählich bewirkte Abstoßen der alten Hüllen verdeckt hatten. Aus dem raschen Wachsthume der neuen Hörner ließ sich mit Sicherheit auf einen durchaus natürlichen Hergang schließen: das Thier mußte also sein Gehörn wechseln. Diese Annahme erhielt durch Canfields, infolge des Bartlett’schen Berichtes veröffentlichten Mittheilungen vollste Bestätigung. Ein von dem genannten Amerikaner gepflegter Gabelbock erreichte ein Alter von fast drei Jahren und warf in dieser Zeit regelmäßig ab, so daß nicht allein ein dreimaliger Wechsel des Gehörnes, sondern auch dessen Weiterentwickelung beobachtet werden konnte. Bevor ich Canfield weiter folge, will ich Mützels Erfahrungen wiedergeben, weil sie die Bart lett’schen Angaben nicht unwesentlich erweitern und vervollständigen. »Der junge Gabelbock«, so schreibt mir unser Künstler, »trug bei seiner Ankunft im Berliner Garten Spießchen von nur etwa drei Centimeter Länge und gedrungen kegelförmiger Gestalt, welche ihre Spitzen nach innen kehrten und das verlängerte Haar des Oberkopfes wenig überragten. In der ersten Zeit schienen sie nicht an Länge zuzunehmen, und erst nach beinahe vier Monaten machte sich ein lebhafteres Wachsthum bemerkbar, so daß sie zuletzt wohl 9 Centimeter an Länge erreicht hatten. Eines Morgens fand der Wärter ein abgeworfenes Horn. Dasselbe hatte eine der äußern Kegelgestalt entsprechende, trichterförmige Höhlung, war nur an der Spitze massiv, an den Rändern des Trichters dagegen sehr dünn, dort außen glatt, gegen die Wurzel zu rindenartig gefurcht und ab und zu bekleidet mit einzeln stehenden Haaren, welche der Hornmasse entsproßt zu sein schienen. Die Zahmheit des Thieres gestattete genaueste Untersuchung seines Kopfes. Der Knochenkern, welcher das abgeworfene Horn getragen hatte, war mit einer schwärzlichen, dünnen, weichen, kautschukartigen Haut bedeckt, welche sich den Formen des Knochens mit allen seinen Furchen genau anschloß. Letztere, in deren Tiefen an einzelnen Stellen Spuren einer geringen Blutung erkennbar waren, liefen in engen Schraubenlinien der Spitze zu. Diese dünne Haut bildete die Unterlage zu der Spitze des werdenden Hornes, welches sich vom Beginn an lebhaft, der ganzen Länge des mitwachsenden knöchernen Stirnzapfens nach und, von jedem Punkte der Oberfläche des letztern aus, entwickelt und überraschend schnell an Größe zunimmt. Schon im August war es bis auf 17 Centimeter Länge gediehen, und sein größter Durchmesser betrug bereits 4 bis 5 Centimeter. Tiefe Furchen zeichneten und perlenartige Hornwucherungen schmückten es hier; außerdem war es mit vielen aus der Hornmasse entsprossenen Haaren besetzt. Das andere Horn saß seinem knöchernen Stirnzapfen lange Zeit locker auf und schien nur noch mit seinem untern Rande an der Stirnhaut zu haften; denn man konnte es, wenn man es mit den Fingern anfaßte, ein wenig um seine Axe drehen, ohne daß das Thier deshalb im geringsten Schmerz oder auch nur Unbehagen geäußert hätte. Erst nach mehreren Monaten verlor der Bock die gleichzeitig mit der zuerst abgeworfenen reif gewordene Spitze, welche augenscheinlich als fremder Körper, d.h. ohne organischen Zusammenhang, aber mit störender Wirkung auf die Entwickelung des Neuwuchses, auf diesem gesessen hatte. Wahrscheinlich durch eine Verletzung des Stirnzapfens, welche das lebhafte Thier sich zugezogen hatte, war dem Horne eine Richtung nach außen gegeben worden, wogegen die Spitze des zuerst abgeworfenen sich stark nach innen gekrümmt hatte. Die lappenartigen Gabelsprossen begannen im August hervorzutreten, erhielten jedoch zunächst nur das Ansehen einer großen, scheibenförmigen Geweihperle. Schon am 19. Oktober warf derselbe Gabelbock zum zweitenmal ab und zwar zunächst das oben erwähnte, zuletzt gewechselte, schief nach außen gewachsene Horn, welches eine Länge von 13 Centimeter erhalten hatte. Nur ein kleiner Theil der Spitze war massiv, und die Stärke der Hornwand nahm gleichmäßig gegen den Wurzelrand ab, so daß man eine bis gegen die Spitze verlaufende Höhlung bemerken konnte. Der Außenrand war spärlich, der Innenrand dicht mit weißen Haaren bestanden, der sehr kurze, d.h. höchstens 3 Centimeter lange Stirnzapfen dick überdeckt mit jungem Horngebilde, welches eine scharfe Endspitze bildete, sehr gefäßreich, aber empfindungslos zu sein schien und ohne Anwendung erheblicher Kraft noch gebogen werden konnte. Vierzehn Tage später fiel auch das zweite Horn ab.« Da der in Rede stehende Gabelbock leider bald darauf einging, konnten weitere Beobachtungen nicht angestellt werden; immerhin aber war vollste Bestätigung der Angaben Canfields erlangt worden. Von dem letztgenannten erfahren wir nun noch folgendes. Die dritten Hörner ändern ihre Form insofern, als sie nicht mehr einen runden, sondern einen eiförmigen Querschnitt zeigen und die Gabelplatte ansetzen. Es bildet sich nämlich an jeder Wurzel des Stirnzapfens, anfänglich getrennt von diesem, ein zweiter Höcker, also gleichsam ein zweites Paar von Zapfen, vereinigt sich jedoch sehr bald und für immer mit dem ältern Knochenkern und dient nur noch zum Aufbaue des Gabelfortsatzes. Das zum drittenmal gewechselte Horn des nunmehr dritthalbjährigen Gabelbockes ist bereits 23 Centim. lang und hinterläßt beim Abwerfen 8 Centim. lange Zapfen, an deren Wurzel der Gabelfortsatz bereits fühlbar ist. Bis zum nächsten Juni entwickelt sich endlich das vollständige Horn, welches fortan nach jedem Wechsel mehr oder weniger dasselbe bleibt, nur daß es, wie bei den Hornthieren, noch etwas an Größe zunimmt. Man darf annehmen, daß die neue Hornmasse durch Verschmelzung der zwischen dem Knochenkern und der Hornscheide befindlichen Haare entsteht, welche zu der gegebenen Zeit zu wuchern beginnen und damit die alten Hörner abtreiben. Vom November bis zum Januar ist eine streng scheidende Grenze zwischen der Behaarung und dem eigentlichen Horne nicht bemerkbar, das ganze Neugebilde vielmehr dicht mit Haarbast bedeckt, welcher nicht abgefegt wird wie bei den Hirschen, sondern durch Nachwachsender Hornmasse allmählich abfällt. Im Sommer drückt sich die Grenze zwischen Haar und Horn sehr scharf aus.

Alt eingefangene Gabelböcke scheinen sich nicht an den Verlust ihrer Freiheit zu gewöhnen. Diejenigen Stücke, welche man im Winter bei tiefem Schnee einfangen konnte, zeigten sich, in einem umschlossenen Gehege frei gelassen, höchst gutmüthig, ja fast zuthunlich, aber nur so lange, als ihre Abspannung und Entkräftigung währte. Sobald die Hungersnoth überstanden war, regte sich die Sehnsucht nach der unbegrenzten Freiheit in ihnen, und sie bekundeten ihre ursprüngliche Wildheit wieder. Dann rannten und sprangen sie wie unsinnig gegen die Umzäunung ihres Geheges an und wütheten in diesem so lange, bis sie sich tödtlich geschädigt hatten. Auch die bald nach der Geburt aufgenommenen Kälbersterben gewöhnlich nach kurzer Gefangenschaft, falls man sie nicht mit ganz besonderer Sorgfalt behandelt. Canfield hat hierüber reiche Erfahrungen gesammelt. Diesen zufolge sind junge, erst einige Tage alte Gabelböckchen leicht, eine Woche alte schon viel schwieriger zu fangen und kaum am Leben zu erhalten. Von einigen zwanzig Kälbchen, welche der obengenannte Berichterstatter im Laufe dreier Sommer einfing, gelang es ihm nicht, mehr als zwei groß zu ziehen, und zwar indem er sie zunächst aus einem Kuhhorn mit umwickelter Federspule saugen ließ und später gewöhnte, frische, süße Kuhmilch zu trinken. Ein junges Böckchen, welches er aus dem Leibe der erlegten Mutter geschnitten, und etwa drei bis vier englische Meilen weit nach dem Hause getragen hatte, nahm das künstliche Gesäuge ebenso gut an wie die übrigen gefangenen Jungböckchen, welche er gerade pflegte, ging auch nur wegen mangelnder Abwartung während seiner Abwesenheit vom Hause mit anderen seines gleichen zu Grunde. Fast alle gefangenen Kälbchen litten, unzweifelhaft infolge der für sie ungeeigneten Kuhmilch, anfänglich an Durchfall, lebten, wenn sie diesen glücklich überwunden, einen, zwei oder drei Monate lang, wuchsen langsam, erkrankten an skrofelartigen Geschwüren oder Entzündungen der Glieder, wurden lahm, fielen vom Leibe und gingen ein. Unser Thierfreund dürfte jedenfalls günstigere Ergebnisse erzielt haben, wenn er den jungen Wildlingen als Amme eine tüchtige und gutmüthige Ziege gegeben haben würde; denn, wie er selbst sagt, ist die Milch der Gabelziegen so reich oder fett und süß, daß sie durch Kuhmilch unmöglich ersetzt werden kann. Canfield versichert, niemals eine in der Gefangenschaft erzogene Gabelziege gesehen zu haben und hält deshalb die Böcke für ungleich kräftiger und zäher; ich dagegen habe zu bemerken, daß letztere Ansicht bereits widerlegt worden ist, indem man neuerdings lebende Gabelziegen nach Europa gebracht hat. Der eine Gabelbock, an welchem Canfield seine Beobachtungen über den Gehörnwechsel an stellte, war ein ebenso artiges und spiellustiges als dreistes und unruhiges Geschöpf, hielt sich über Tags, wenn er sich äste, stets in Sicht des Hauses auf und schlief des Nachts in dessen Nähe, liebte es aber, mit den Hunden zu jagen und nahm dann, weil keiner von diesen ihm zu folgen vermochte, stets die Spitze der Meute, auch wenn letztere des Nachts einem Heulwolfe nachspürten. In Gesellschaft seines Pflegers ging er sehr gern auf die Jagd, und wenn er dabei ihn oder die Hunde aus den Augen verlor, lief er geradenweges nach Hause, einmal zwölf englische Meilen weit. Oft gesellte er sich zu seinen wilden Gefährten, wenn diese das Thal kreuzten oder zur Tränke kamen; stets aber kehrte er wieder zurück, auch wenn er, wie er zuweilen that, jenen bis auf die Hügel gefolgt sein sollte. Willig gestattete er, daß man ihn den Kopf krauete oder mit seinem Gehörn spielte, ließ sich dagegen an keinem andern Theile seines Leibes berühren und zeigte sich, wenn man dies versuchte, ebenso unnahbar und stöckisch als außerdem liebenswürdig und fromm. Schon bevor er ein Jahr alt war, bekundete er heftigen Paarungstrieb und suchte denselben an verschiedenen Hausthieren zu befriedigen. Vor dem Beschlage richtete er sich, auf seinen Hinterfüßen sich erhebend, zu voller Höhe auf, hielt sich in dieser Stellung während der Begattung selbst und umklammerte erst nach Vollendung derselben das weibliche Thier mit den Vorderläufen. Leider erhielt er von einem Maulthiere einen Schlag, welcher ihm den Lauf zerbrach. Geschient und verbunden, erholte er sich zwar rasch wieder, verlor jedoch seine frühere Gewandtheit und fiel deshalb den Wölfen zur Beute. Die nach Europa gebrachten Gabelböcke haben sich ausnahmslos schlecht gehalten und sind verschiedenen Krankheiten erlegen. Der im Berliner Thiergarten gepflegte Bock ging an Eingeweidewürmern zu Grunde.

Noch vor zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren betrieb man die Jagd des Gabelbockes, welche gegenwärtig in Amerika als das edelste Weidwerk gilt, ziemlich lässig, nach Angabe des Prinzen von Wied »nur im Nothfalle, wenn man kein Bisonfleisch haben konnte«. Zu jener Zeit war der Indianer noch der schlimmste Feind des Thieres, gegenwärtig hat er dem europäischen Jäger schon vielfach weichen müssen. Wie Audubon mittheilt, soll der Indianer seine Jagdpläne dem Wolfe abgelauscht, gleich diesem auf die Neugier des Wildes bauend, sonderbare Stellungen eingenommen, mit Armen und Beinen auffallende Bewegungen ausgeführt und sich so den überraschten Gabelböcken bis auf Schußweite genähert haben; der genannte Forscher versichert auch, daß er sich von der Wahrheit dieser Angaben selbst überzeugen konnte. »Während einer unserer Jagdausflüge«, sagte er, »kamen wir in Sicht eines Gabelboc kes und beschlossen, ihn in der angegebenen Weise in Erstaunen zu setzen. Wir legten uns also auf den Rücken in das Gras und erhoben erst eines unserer Beine und dann das andere in die Luft. Merkwürdig genug, der Gabelbock ging langsam gegen uns an, obwohl mit größter Vorsicht und mit entschiedenem Mißtrauen. Aber er nahete sich uns doch mehr und mehr und kam wirklich in Schußnähe.« Gegenwärtig weiß man, laut Finsch, im Westen nichts mehr von solcher Jagd und belächelt jene Erzählungen als Jagdgeschichten. Uebrigens findet man auch da, wo Gabelböcke häufig sind, nicht viele, welche sich mit der sehr schwierigen Jagd derselben abgeben. Die gewöhnliche Jagdweise ist der Pirschgang, derselbe fordert mindestens ebensoviel Geduld und Anstrengung wie unsere Gemsjagd. Während aber dem Jäger bei dieser der Wechsel des Wildes zu gute kommt, ist er bei der Jagd auf Gabelböcke einzig und allein auf seine Geschicklichkeit im Anschleichen angewiesen, und nur wer die baum- und strauchlosen Steppen des Westens aus eigner Anschauung kennt, weiß, was dies besagen will. Der Nutzen der Jagd ist nicht unbedeutend. Manchen Leuten widersteht zwar das Wildpret dieses Thieres wegen des ihm anhaftenden starken und abstoßenden Geruches; die meisten Europäer aber finden, daß es einen von dem unseres Hirsches oder Rehes ganz verschiedenen, äußerst feinen Wildgeschmack hat und deshalb mit Recht unter die vorzüglichsten Gerichte des Westens gezählt werden darf. Das Feist zeichnet sich durch seine Härte aus und dient deshalb zur Bereitung vortrefflicher Kerzen; das leichte und weiche, aber wenig haltbare Fell wird von den Indianern zur Anfertigung ihrer Hemden, von den Europäern zur Herstellung von Handschuhen benutzt.