08.02.2026, Deutsche Wildtier Stiftung

European Wildlife Film Awards 2026: Rekord-Preisgeld für Europas beste Naturfilme

Große Emotionen in der Hamburger HafenCity: In der „Botschaft der Wildtiere“ wurden zum zweiten Mal die European Wildlife Film Awards (EWFA) verliehen. Mit insgesamt 47.500 Euro Preisgeld ist die Auszeichnung der höchstdotierte Naturfilmpreis Europas.

Insgesamt 165 Produktionen aus über 40 Ländern bewarben sich in diesem Jahr um die begehrten Trophäen. Sechs Filme konnten die Jury überzeugen. „Diese Werke zeigen die Magie des Naturfilms auf der großen Leinwand“, sagt Ivo Bozic, Leiter der EWFA für die Deutsche Wildtier Stiftung. „Sie entführen uns in faszinierende, oft unbekannte Welten.“

Die Awards stehen unter der Schirmherrschaft von Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg. „Der Schutz von Biodiversität und Artenvielfalt ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit und untrennbar mit dem Klimaschutz verbunden. Doch wir werden diese Herausforderung nur meistern, wenn wir ein breites gesellschaftliches Bewusstsein dafür schaffen – und das gelingt am besten über Bilder und Geschichten. Genau hier liegt die große Kraft des Naturfilms. Das haben die European Wildlife Film Awards heute Abend eindrucksvoll gezeigt. Die Filmemacherinnen und Filmemacher holen die Natur aus der Abstraktion, schaffen atemberaubende Werke und führen uns die Schönheit vor Augen, die auf dem Spiel steht. Ein unglaublich inspirierender Abend, der Mut macht, beim Artenschutz nicht locker zu lassen.“

Der Hauptpreis in der Kategorie „Tierwelt“ (15.000 Euro) ging an die französischen Filmemacher Romain Guénard und Matthieu Le Mau. Ihr Film „Sepia – die Odyssee eines Tintenfisches“ zeigt das gefährliche Leben eines Tintenfischweibchens in faszinierenden Nahaufnahmen.

Weitere Auszeichnungen gingen an:

Kategorie Biodiversität: Christian Baumeister (Deutschland) für „Faszination Europa – Majestätische Berge“.

Kategorie Story: Zoltán Török (Ungarn) für „Schweden – Ruf der Wildnis“.

Kategorie Naturschutz: Patrick Centurioni (Österreich) für „Wildnis 2.0 – Die Tierwelt auf Umwegen“.

Kurzfilmpreis: Jonas Steiner (Schweiz) für „Risky Routes“.

NDR-Publikumspreis: Alexander Sommer (Deutschland) für „Wilde Heimkehrer“.

Nach der feierlichen Gala folgt am Sonntag, den 8. Februar (10 bis 19 Uhr), der öffentliche Preisträgersonntag. Besucher können alle Siegerfilme im Kino der Botschaft der Wildtiere sehen und die Filmemacher live auf der Bühne erleben.

Am 25. Februar startet die Abstimmung für die Zukunft: Im Rahmen des „Naturfilm-Mittwochs“ kann das Publikum ein Jahr lang jede Woche jeweils eine der 44 Dokumentationen anschauen, die es in die engere Auswahl geschafft hatten. Dabei können sie über den Publikumspreis 2026 entscheiden, der im Februar 2027 verliehen wird.

13.02.2026, Georg-August-Universität Göttingen

Verborgene Insekten-Vielfalt in Grashalmen durch Mähen bedroht

Agrarökologen ermitteln von Grünland-Management vernachlässigte 255 Arten in Gräsern

Wenn es um Biodiversität geht, blicken Forschung und Öffentlichkeit eher auf großräumige Muster. Eine versteckte Vielfalt bleibt dabei außer Acht: kleine, unscheinbare Wespen, Gallmücken, Fliegen, Käfer und andere Insekten, die in Pflanzen leben. Dabei sind sie sehr verbreitet. Das zeigt eine Studie von Forschenden der Universität Göttingen und des ungarischen HUN-REN Centre for Ecological Research. Sie haben über 23.000 Grashalme vermessen, seziert und nach Insekten abgesucht.

In zehn mehrjährigen Gras-Arten fanden sie 255 Arten von Insekten, in fünf einjährigen Gras-Arten keine einzige. Je länger die Halme einer mehrjährigen Gras-Art sind, desto größer ist die Artenvielfalt der darin nachgewiesenen Insekten. Rund ein Drittel der Insekten-Arten ernährt sich direkt vom Gras. Die übrigen Arten, fast alles Wespen, leben parasitisch von den pflanzenfressenden Insekten. Nahezu zwei Drittel der Insekten ist spezialisiert auf Gräser, die Hälfte davon auf einzelne Gras-Arten. Teile des Grünlands sollten mehrere Jahre ungemäht bleiben, so das Fazit. Stabile Insekten-Populationen brauchen ungestörte Refugien mit intakten Grashalmen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Basic and Applied Ecology veröffentlicht.

Das Team untersuchte allgegenwärtige Gräser, die in vielen Regionen in größeren Beständen vorkommen. Dabei waren fünf einjährige Arten wie Ackerfuchsschwanz und Windhalm sowie zehn mehrjährige Arten wie Knäuelgras und Quecke. Die Forschenden entnahmen im Herbst und Winter alle Insekten aus den Halmen und ordneten sie ihrer jeweiligen Art zu. Larven zogen sie im Labor auf, um sie eindeutig bestimmen zu können. Anschließend analysierten sie die Nahrungsnetze zwischen den Gräsern, den pflanzenfressenden Insekten und den parasitischen Wespen als ihre Gegenspieler.

So offenbarte sich die Vielfalt der in Grashalmen versteckten Insekten. 83 der gefundenen Arten sind Pflanzenfresser wie Halmfliegen und Gallmücken. Die übrigen 172 Arten sind ihre natürlichen Feinde: Parasitoide wie Erz- und Zehrwespen, die andere Insekten befallen und letztlich töten. Im Durchschnitt kommen in jeder mehrjährigen Gras-Art 12 pflanzenfressende Insekten-Arten vor, die von 30 Arten parasitischer Wespen attackiert werden. Mehrjährige Gras-Arten mit längeren Halmen ziehen den Daten nach mehr Insekten an. Das wird damit erklärt, dass sie besser sichtbare und produktivere Wirtspflanzen mit vielfältigerem Nahrungsangebot sind. Das räumlich und zeitlich weniger vorhersehbare Vorkommen einjähriger Gräser ist offenbar die Ursache dafür, dass sich nur wenige Insekten darauf spezialisiert haben.

Regelmäßiges Mähen bedroht die Vielfalt dieser vielen, stark spezialisierten Insekten. „Der versteckte Reichtum an Insekten-Arten in Grashalmen wird von der Grünlandbewirtschaftung leider weitgehend ignoriert, obwohl die meisten Arten auf die ungestörte Entwicklung von Gräsern angewiesen sind“, sagt Erstautor Prof. Dr. Teja Tscharntke von der Universität Göttingen. Diese Lebensgemeinschaft hänge von der Überwinterung intakter Grashalme in wenig gestörten Lebensräumen ab. Es brauche daher ungemähte Langzeit-Refugien. „Die Grünlandbewirtschaftung sollte der vernachlässigten Gemeinschaft spezialisierter Grashalm-Insekten viel mehr Aufmerksamkeit schenken“, so Tscharntke weiter.

Originalpublikation:

Teja Tscharntke, Péter Batáry, Stefan Vidal. The hidden multitrophic diversity of specialized grass-shoot insects – neglected by grassland management. Basic and Applied Ecology (2026). https://doi.org/10.1016/j.baae.2026.01.004 (Open Access)

16.02.2026, Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Fotos aus sozialen Medien könnten Lücken in Biodiversitätsdaten schließen

Eine neue Studie zeigt, dass Fotos aus sozialen Medien das Wissen über Biodiversität erheblich erweitern können, insbesondere in bislang wenig untersuchten Regionen. Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift Conservation Biology veröffentlicht und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Friedrich-Schiller-Universität Jena, des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung – UFZ sowie der Monash University geleitet.

Die Forschenden erfassten auf den Online-Plattformen Flickr und Facebook veröffentlichte Fotos eines südasiatischen Edelfalters (Acraea terpsicore) und kombinierten diese mit Daten der Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Auf diese Weise konnten sie die Zahl der dokumentierten Artbeobachtungen um 35 % erhöhen.

Der kombinierte Datensatz verbesserte sogenannte Artenverbreitungsmodelle und zeigte, dass die Art auch in Gebieten vorkommt, die bislang übersehen wurden. Solche Modelle werden genutzt um abzuschätzen, wo Arten leben können und wie sich ihre Verbreitung im Laufe der Zeit verändert.

Die verbesserten Modelle verdeutlichen, dass Daten aus sozialen Medien die Verbreitung von Arten schneller und räumlich umfassender abbilden können – insbesondere in bisher wenig erforschten Regionen. Darüber hinaus zeigten sie, dass reine GBIF-Datensätze in Regionen mit niedrigeren Höchsttemperaturen, geringeren Niederschlägen und höheren Lagen nur spärlich vorhanden sind, obwohl gerade diese Bedingungen unter den Auswirkungen des Klimawandels für das Überleben vieler Arten besonders bedeutsam sind.

„Diese zusätzlichen Datensätze sind insbesondere für Länder von großer Bedeutung, die in Biodiversitätsdatenbanken bislang kaum vertreten sind“, erklärt Erstautor und iDiv-Alumnus Dr. Shawan Chowdhury von der Monash University. „Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass die Naturschutzwissenschaft die Beobachtungen einzelner Menschen nicht ignorieren darf. Soziale Medien sind nicht nur Lärm, sondern liefern Daten, die unser Verständnis der Artenverteilung revolutionieren können – und oft genau jene Informationen, die wir am dringendsten benötigen.“

Chancen und Grenzen von Biodiversitätsdaten aus sozialen Medien

Der südasiatische Edelfalter ist für die Forschenden besonders interessant, da sich diese Schmetterlingsart weiterhin über ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet in Indien, Bangladesch und Sri Lanka hinaus in andere süd- und südostasiatische Länder ausbreitet. Aufgrund dieser anhaltenden Expansion sowie der hohen Sichtbarkeit und guten Wiedererkennbarkeit der Art eignet sich der Schmetterling besonders gut, um Veränderungen seines Verbreitungsgebiets anhand von Fotos aus sozialen Medien nachzuvollziehen. Kryptische oder taxonomisch schwierige Gruppen wie Motten oder Käfer sind auf öffentlichen Plattformen hingegen deutlich seltener vertreten, so dass soziale Medien für diese Gruppen voraussichtlich nicht annähernd so nützlich sind wie für den asiatischen Edelfalter.

Obwohl die Studie zeigt, dass Fotos aus sozialen Medien zur Verbesserung von Biodiversitätsdaten beitragen können, bleibt eine fachliche Überprüfung unerlässlich. Nicht fachkundige Personen könnten Arten falsch bestimmen oder schwer interpretierbare Fotos veröffentlichen.

Dennoch argumentieren die Autorinnen und Autoren, dass solche Aufnahmen ein zuverlässiges und skalierbares Instrument darstellen, um Veränderungen in den Verbreitungsgebieten von Arten nahezu in Echtzeit zu verfolgen. Die Autorin Prof. Dr. Aletta Bonn vom UFZ, iDiv und der Universität Jena sagt: „Die Studie unterstreicht, wie wichtig die Beobachtungen einzelner Personen sind, um schnell fortschreitende Veränderungen der Biodiversität im Zusammenhang mit dem Klimawandel bewerten zu können.“

Bereits heute tragen zahlreiche Menschen dazu bei, Pflanzen und Tiere mithilfe weit verbreiteter Apps wie iNaturalist oder der deutschen App Flora Incognita zu dokumentieren. Viele dieser Beobachtungen fließen anschließend in globale Datenbanken wie GBIF ein. Doch wie die Studie zeigt, sind nach wie vor nicht alle Regionen ausreichend abgedeckt. Durch gemeinschaftlich gesammelte Daten – einschließlich solcher, die in sozialen Medien geteilt werden – kann ein vollständigeres und aktuelleres Bild der Veränderungen in der Biodiversität im Zuge der globalen Erwärmung entstehen.

Originalpublikation:

Chowdhury, S., Hawladar, N., Roy, R. C., Capinha, C., Cassey, P., Correia, R. A., Deme, G. G., Di Marco, M., Di Minin, E., Jarić, I., Ladle, R. J., Lenoir, J., Momeny, M., Rinne, J. J., Roll, U., Bonn, A. (2026). Harnessing social media data to track a species range shift: A case study using the tawny coster butterfly. Conservation Biology. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111668

17.02.2026, Naturhistorisches Museum Wien

Urzeithai mit Bartel sorgt für Rätsel in der Hai-Forschung

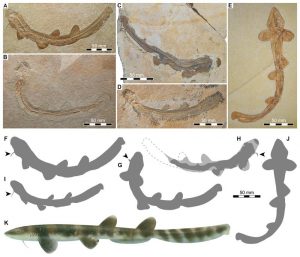

Ein neu untersuchter Urzeithai aus dem Zeitalter der Dinosaurier gibt überraschende Einblicke in die frühe Evolution dieser Tiere. Er lässt sich keiner der heute existierenden Haiordnungen eindeutig zuordnen und stellt damit bisherige Annahmen zur Evolution moderner Haie infrage.

Das durch seinen schlanken, langgestreckten Körperbau auffallende, circa 25 Zentimeter lange Tier mit dem Namen Bavariscyllium stammt aus den rund 150 Millionen Jahre alten Solnhofener Plattenkalken in Bayern, einer weltberühmten Fossillagerstätte, die für außergewöhnlich gut erhaltene Fossilien bekannt ist.

Ein internationales Forschungsteam um Sebastian Stumpf vom Naturhistorischen Museum Wien und der Universität Wien hat nun mehrere neue Skelette und isolierte Zähne von Bavariscyllium untersucht. Die Funde erlauben eine deutlich präzisere Einschätzung dieses Urzeithais als bisher möglich. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Communications Biology veröffentlicht.

Bavariscyllium besitzt ein auffälliges, bartelartiges Sinnesorgan im Bereich der Kehle, das möglicherweise eine mechanosensorische Funktion erfüllte und auf physikalische Reize reagierte. Ähnliche Kehlenbartel kommen heute nur bei wenigen Kragenteppichhaien vor, einer Gruppe innerhalb der Ordnung der Ammenhaiartigen, zu der auch der Walhai gehört, der größte heute lebende Hai und zugleich der größte Fisch, der eine Länge von bis zu 18 Metern erreichen kann. Darüber hinaus zeigt Bavariscyllium Merkmale, die an heutige Katzenhaie erinnern, welche wiederum zur Ordnung der Grundhaie gehören, der heute artenreichsten Gruppe der Haie, zu der unter anderem Hammerhaie und der Tigerhai zählen. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten wurde Bavariscyllium ursprünglich den Grundhaien zugeordnet.

„Unsere Studie zeigt, dass Bavariscyllium Merkmale aufweist, die sowohl an Grundhaie als auch an Ammenhaiartige erinnern, aber nicht ausreichen, um ihn eindeutig einer dieser Gruppen zuzuordnen“, erklärt Studienleiter Sebastian Stumpf. „Solche Formen verdeutlichen, wie variantenreich die frühe Evolution moderner Haie war.“ Die Form der Zähne von Bavariscyllium deutet auf einen unspezialisierten Generalisten hin, der vermutlich kleinen Beutetieren nachstellte.

Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, dass moderne Haie schon viel früher eine größere Vielfalt an Körperformen entwickelten als bisher angenommen. „Bavariscyllium und andere Haie aus den Solnhofener Plattenkalken zeigen eine erstaunliche Bandbreite, vermutlich noch bevor sich die typischen Baupläne der heute lebenden Ordnungen etabliert haben“, sagt Stumpf. „Das macht es schwieriger, fossile Haie richtig einzuordnen. Gleichzeitig beeinflusst es auch die Datierung von Stammbäumen, mit denen wir die evolutionäre Entwicklung von Arten rekonstruieren.“

Zahnfunde, die bislang als älteste Vertreter bestimmter Haiordnungen galten, könnten stattdessen zu solchen ursprünglichen Formen gehören und damit unser Verständnis der Entstehung moderner Haigruppen grundlegend verändern.

„Wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob bestimmte fossile Zähne tatsächlich zu einer bestimmten Haiordnung gehören, dann müssen wir auch die damit verbundenen Altersabschätzungen mit größerer Vorsicht behandeln“, so Stumpf. „Bavariscyllium macht deutlich, dass die frühe Evolution moderner Haie komplexer war als bisher gedacht und viele Formen möglicherweise in kein einfaches Schema passen.“

Originalpublikation:

https://doi.org/10.1038/s42003-025-09272-5

17.02.2026, Veterinärmedizinische Universität Wien

Klimawandel: Verändertes Nahrungsangebot für Siebenschläfer im Wienerwald

Eine über fast 20 Jahre reichende Studie der Vetmeduni erforschte den Einfluss des Klimawandels auf die Buchenmast und die daraus resultierenden Folgen für den Siebenschläfer. Demnach sind die Auswirkungen im heimischen Wienerwald bereits heute eindeutig feststellbar – sowohl für die Buchen wie auch für die Winterschlaf haltenden Nagetiere. Die Mastjahre mit hoher Samenproduktion der Buchen folgen einem zweijährigen Rhythmus, resultierend in einem stark unterschiedlichen Angebot an Bucheckern, welche eine wichtige Ressource für Siebenschläfer sind. In Zukunft erwarten die Forscher:innen eine weitere Zuspitzung der Situation, insbesondere im Fall eines völligen Ausfalls der Buchen-Mast.

Der Klimawandel wirkt sich direkt und indirekt auf Arten aus. Das Ausmaß dieser Auswirkungen variiert je nach Art und Kontext. Insbesondere vermutet die Wissenschaft, dass indirekte Auswirkungen für die Konsumenten von pulsierenden, also zyklischen Ressourcen stärker zum Tragen kommen. Vor diesem Hintergrund untersuchte ein Team des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) der Vetmeduni im Wienerwald frei-lebende Siebenschläfer (Glis glis). Konkret erhoben sie, wie sich höhere durchschnittliche Lufttemperaturen im Zusammenhang mit dem Klimawandel auf die Mast der Europäischen Buche (Fagus sylvatica) auswirken und wie sich diese Veränderung in der Lebensgeschichte von Siebenschläfern niederschlägt. Dazu analysierten die Wissenschafter:innen über einen Zeitraum von 17 Jahren die Daten von insgesamt 2.530 Individuen. Erhoben wurden zudem Lufttemperaturdaten und – als Maß für die Samenproduktion – Pollendaten der Europäischen Buche.

Wienerwald-Buche: Dramatisch verändertes Nahrungsangebot

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Anstieg der mittleren Lufttemperatur mit einer Verschiebung der Pollenproduktion der Buche einherging. In den letzten Jahren führte das zu einem zweijährigen Mastzyklus (im Vergleich zu einem unregelmäßigen Zyklus in der Vergangenheit) mit einer Abfolge von Jahren mit sehr hoher und sehr geringer Samenverfügbarkeit“, berichtet Studien-Erstautor Lukas Hochleitner vom FIWI. Der veränderte Zyklus der Mastereignisse verringerte die Gesamtüberlebensrate von einjährigen Siebenschläfern (sog. Jährlingen) signifikant. Allerdings blieb die Gesamtüberlebensrate der erwachsenen Tiere stabil. Parallel dazu stieg die Wurfgröße in beiden Altersklassen (Jährlinge und Adulte) signifikant an. „Darüber hinaus unterschieden sich die Überlebenswahrscheinlichkeiten in den beiden Altersklassen zwischen Jahren mit großem Nahrungsanbot (Mast) und solchen mit geringem Nahrungsanbot (Mastausfall)“, so Hochleitner weiter.

Massive Auswirkungen auf Leben und Überleben von Siebenschläfern

„Die von uns erfasste dramatisch veränderte Samenproduktion der Buche belegt die massiven Auswirkungen für Tiere, die auf ein pulsierendes Nahrungsmittelangebot angewiesen sind. Unsere Ergebnisse deuten beispielsweise stark darauf hin, dass temperaturbedingte Veränderungen im Mastzyklus der Buche Auswirkungen auf den Kompromiss zwischen Fortpflanzung und Überleben bei Siebenschläfern haben“, sagt Hochleitner.

Mit ihren Erkenntnissen liefert die Studie erste Einblicke in die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf das komplexe System von Samenproduzenten und Samenkonsumenten. Völlig unklar ist laut den Wissenschafter:innen allerdings, was ein möglicher zukünftiger Zusammenbruch der Buchen-Mast in gemäßigten Waldökosystemen bewirken wird.

Originalpublikation:

Der Artikel „Indirect effects of higher mean air temperature related to climate change on major life-history traits in a pulsed-resource consumer“ von Lukas Hochleitner, Shane Morris, Maximilian Bastl, Thomas Ruf und Claudia Bieber wurde in „Scientific Reports“ veröffentlicht.

https://www.nature.com/articles/s41598-026-37071-3

17.02.2026, Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie

Wenn Schwankungen die Artenvielfalt formen: Ein Modell erklärt, warum „Seltenheit“ so häufig ist

In artenreichen Lebensgemeinschaften sind wenige Arten dominant, viele bleiben selten – und die Zusammensetzung wechselt ständig. Forschende zeigen, dass sich diese Muster mit drei Grundzutaten erstaunlich gut nachbilden lassen.

Auf den Punkt:

• Biodiversität ist dynamisch: Populationsgrößen schwanken in vielen Ökosystemen teils stark über die Zeit.

• Großes Muster, kleines Modell: Schwankendes Wachstum, Grenzen durch

Wechselwirkungen und eine stetige Zuwanderung können mehrere häufig beobachtete Formen von Artenhäufigkeiten reproduzieren.

Ein Ökosystem ist kein Stillleben. Selbst dort, wo alles vertraut wirkt – Wald, See, Boden – verschiebt sich die innere „Buchhaltung“ fortwährend: Wie viele Individuen gehören zu welcher Art, und wie lange? Manche Bestände wachsen, andere brechen ein. Diese Dynamik gehört zur Biodiversität. Sie birgt zugleich ein Risiko: Bei sehr kleinen Beständen können Zufallseinflüsse und kurze Phasen ungünstiger Bedingungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Art lokal verschwindet.

Über sehr unterschiedliche Lebensräume hinweg findet man in Datensätzen häufig ein ähnliches statistisches Bild: Wenige Arten sind häufig, eine lange Linie bleibt jedoch selten. Für dieses Muster gibt es viele Erklärungsansätze – doch eine Grundfrage bleibt: Welche Prozesse sind hinreichend, um es zu erzeugen, und welche Faktoren stellen die Weichen in einem konkreten System?

In einer neuen Studie untersuchen Forschende, wie weit man mit einem bewusst einfach gehaltenen Modell kommt. Sie zeigen, dass sich viele in der Natur beobachtete Häufigkeitsmuster mit einem einfachen Zufallsmodell nachbilden lassen, das auf drei Grundbausteinen beruht. Erstens: Wachstumsraten schwanken über die Zeit – aufgrund wechselnder Bedingungen. Zweitens: Bestände werden durch Wechselwirkungen begrenzt, etwa durch Konkurrenz zwischen Arten und Selbstbegrenzung innerhalb einer Art. Drittens: es gibt eine kleine, aber anhaltende Zuwanderung: ein stetiger Zustrom, der Populationen wieder auffüllen kann, die lokal sonst zurückgehen würden.

Die Ergebnisse machen einen wichtigen Punkt deutlich: Schwankungen über die Zeit sind nicht einfach nur „Rauschen“. Im Modell können sie dazu führen, dass Unterschiede zwischen Arten größer werden – wenige Arten werden sehr häufig, viele bleiben selten. Dem wirken zwei Mechanismen entgegen: starke Selbstbegrenzung innerhalb einer Art und ein kleiner, aber stetiger Zustrom von außen. Beides bremst die Extreme und hält die Verteilung stabiler.

Außerdem schlagen die Forschenden vor, Ökosysteme anhand von zwei messbaren Merkmalen zu unterscheiden: erstens der Form der Häufigkeitsverteilung – also ob wenige Arten stark dominieren oder ob die Häufigkeiten ausgeglichener sind – und zweitens der Umschlagsrate, also wie schnell sich die Artenzusammensetzung über die Zeit verändert. Zusammen kann das helfen, Biodiversitätsdaten besser einzuordnen: Man erkennt eher, ob ein beobachtetes Muster zu allgemeinen Grundmechanismen passt oder ob spezielle Eigenschaften eines Systems eine große Rolle spielen. Gerade im schnellen Umweltwandel ist das wichtig, um Zeitreihen sinnvoll zu interpretieren und verschiedene Systeme überhaupt vergleichbar zu machen.

Originalpublikation:

Mallmin, E.; Traulsen, A.; De Monte, S. (2026): Fluctuating growth rates link turnover and unevenness in species-rich communities. Ecology Letters 29(2): e70333. DOI: 10.1111/ele.70333

17.02.2026, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Honigbienen navigieren präziser als bislang angenommen

• Ein Forschungsteam der Universität Freiburg liefert mithilfe eines drohnenbasierten Tracking-Systems erstmals hochaufgelöste 3D-Flugbahnen von Honigbienen in natürlicher Landschaft.

• Honigbienen fliegen über viele Flüge zum gleichen Ziel hinweg äußerst präzise und nutzen individuelle Routen entlang markanter Punkte in der Landschaft.

• Bienen navigieren deutlich genauer, als es die Richtungsangaben im Schwänzeltanz vermuten lassen.

Ein Team der Universität Freiburg um den Neuro- und Verhaltensbiologen Prof. Dr. Andrew Straw untersuchte das Flugverhalten von Honigbienen. Mit einer Drohne verfolgten die Forschenden Honigbienen auf ihrem Flug zwischen Bienenstock und einer rund 120 Meter entfernten Futterquelle in einer landwirtschaftlich genutzten Umgebung. Um die Bienen auf ihrer jeweiligen Route gezielt beobachten zu können, verwendeten die Wissenschaftler*innen das von der Arbeitsgruppe um Straw entwickelte „Fast Lock-On (FLO) Tracking“. Dabei wird ein kleiner, stark reflektierender Marker am Insekt befestigt. Ein Bildsensor richtet sich darauf aus und beleuchtet ihn mit Infrarotlicht. So kann eine einfache Bildauswertung die Biene innerhalb weniger Millisekunden zuverlässig finden und im Blick behalten. Die Ergebnisse zeigen, dass jede Honigbiene auf ihre ganz eigene Weise navigiert und diese individuellen Routen sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug mit höchster Präzision beibehält. Dabei nutzen die Tiere markante Punkte in der Landschaft als Orientierungshilfe.

„Unser Trackingsystem macht es erstmals möglich, hochaufgelöste 3D-Flugbahnen von Honigbienen in natürlichen Landschaften aufzuzeichnen“, erklärt Straw. „Unsere Aufnahmen lassen erkennen, dass jede Biene ihre eigene bevorzugte Route hat und diese sehr genau abfliegt. Man könnte fast sagen, jede Biene besitzt ihre eigene Persönlichkeit.“

Bienen orientieren sich an ihrer Umwelt

Die analysierten 255 Flugrouten führten durch eine Landschaft am Kaiserstuhl, mit Hecken, einem Maisfeld und einem Baum, der den direkten Weg zwischen Bienenstock und Futterquelle blockierte. „Wir konnten eine sehr hohe Präzision der Flugbahnen innerhalb der gewählten Wege ermitteln. Einzelne Bienen haben ihre individuellen Flugwege bei mehreren Flügen genau wiederholt. Oft fliegen sie nur wenige Zentimeter von ihren vorherigen Routen entfernt vorbei“, betont Straw.

Die geringste Abweichung der Flüge identifizierte das Team in der Nähe markanter Landschaftsmerkmale wie dem Baum. Die größte Variabilität wurde dagegen über dem Maisfeld gemessen, einem Bereich mit einer sehr gleichförmigen visuellen Struktur. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass visuelle Orientierungspunkte die Navigation der Bienen unterstützen und die Präzision ihrer Flugbahnen erhöhen“, erklärt Straw. Unsicherheiten der Bienen steigen dagegen in visuell monotonen Umgebungen.

Mehr Präzision als im Schwänzeltanz

Die Studie liefert zudem neue Hinweise zur Interpretation des Schwänzeltanzes, mit dem Honigbienen ihren Artgenossinnen Futterquellen anzeigen. „Bisher war bekannt, dass die Richtungsangaben im Schwänzeltanz nicht ganz präzise sind“, erläutert Straw. Für Futterquellen in etwa 100 Metern Entfernung können die Richtungsangaben des Schwänzeltanzes um rund 30 Grad abweichen. „Mit unserer Forschung konnten wir nachweisen, dass einzelne Bienen zu ihnen bekannten Zielen deutlich genauer navigieren. Selbst dort, wo ihre Flugbahnen am stärksten variieren, weichen sie im Mittel nur um wenige Grad von ihrer individuellen Route ab. Unsere Ergebnisse erlauben die Schlussfolgerung, dass die Ungenauigkeit des Schwänzeltanzes nicht auf begrenzte Navigationsfähigkeiten der Bienen zurückzuführen ist. Vielmehr sind einzelne Tiere räumlich erheblich genauer orientiert, als es ihre Tanzkommunikation vermuten lässt“, so Straw.

Originalpublikation: Stentiford, Rachel, Harrap, Michael J. M., Titov, Victor V., Lochner, Stephan, Straw, Andrew D. (2026): Precise, individualized foraging flights in honey bees revealed by multicopter drone-based tracking. Current Biology. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2026.01.045

17.02.2026, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Wie Waldumbau Mistkäfern schaden kann

Forschende der Uni Würzburg zeigen, dass Mistkäfer unter gezielt angelegten Waldlichtungen zur Förderung der Artenvielfalt leiden. Steigende Temperaturen verschärfen das Problem erheblich.

Um dem Artenverlust in den oft eintönigen Wirtschaftswäldern Europas entgegenzuwirken, setzen Forstwirtschaft und Naturschutz auf mehr Strukturvielfalt. Die Strategie: Durch das gezielte Schaffen von Lichtungen und die Anreicherung von Totholz sollen die Bedingungen natürlicher Wälder nachgeahmt werden. Diese Maßnahmen gelten als positiv für die Biodiversität, da sie Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere schaffen.

In einem der größten forstwirtschaftlichen Experimente Deutschlands hat ein Forschungsteam der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) nun untersucht, wie sich diese Strategie auf Mistkäfer auswirkt. Sie verglichen konventionell bewirtschaftete, dichte Wälder mit experimentellen Wäldern, in denen gezielt die Strukturvielfalt erhöht wurde.

Untersucht wurden insgesamt 234 Flächen in elf Waldgebieten in ganz Deutschland. Zu den Gebieten zählten unter anderem der Nationalpark Bayerischer Wald, der Universitätsforst der JMU und Wälder um Lübeck.

Das Ergebnis widerspricht klar der allgemeinen Erwartung: „Die Vielfalt der Mistkäfer nahm in den strukturreicheren Wäldern nicht zu. In den neu geschaffenen Lichtungen ging sie sogar signifikant zurück“, so Johanna Asch, Doktorandin am JMU-Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie und Erstautorin der Studie.

Dieses unerwartete Resultat zeigt, dass diese Käfer von der Strukturvielfalt nicht profitieren. Der Schlüssel zu ihrem Überleben liegt vielmehr im Mikroklima des Waldes.

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Warum Lichtungen Mistkäfern schaden

Mistkäfer sind weit mehr als nur unscheinbare Insekten. Sie fungieren als unbezahlte, fleißige Arbeitskräfte des Ökosystems Wald: Als „Gesundheitspolizei“ beseitigen sie den Kot von Wildtieren und hemmen damit die Ausbreitung von Parasiten. Als „Nährstoff-Recycler“ arbeiten sie den Dung in den Boden ein und machen Nährstoffe wieder für Pflanzen verfügbar.

Der Hauptakteur in den untersuchten Wäldern ist der Waldmistkäfer Anoplotrupes stercorosus. Er macht in allen Regionen den größten Anteil der Biomasse aus, oft über 90 Prozent, und ist damit der wichtigste Dienstleister für die Kotbeseitigung. Die Studie zeigt, dass genau diese Schlüsselart, ein an kühle und feuchte Bedingungen angepasster großer Tunnelgräber, besonders leidet.

Der entscheidende Faktor ist das Klima. Geschlossene, dichte Wälder wirken wie ein Puffer gegen Temperaturextreme. Die Lichtungen heben diesen Schutzeffekt auf und führen zu höheren Temperaturen und stärkerer Austrocknung am Boden. Für den Waldmistkäfer, der als großes Insekt anfälliger für Wasserverlust ist, kann so eine doppelte Bedrohung entstehen: Die allgemeine Klimaerwärmung und die lokal erhöhten Temperaturen in den Lichtungen schaffen lebensfeindliche Bedingungen.

Die Folge: Mit steigender Temperatur nehmen sowohl seine Population als auch die Effizienz der Kotbeseitigung ab. Die immense Bedeutung der Insekten belegen die Forschenden mit Zahlen. Wurden die Käfer in kühleren Regionen vom Dung ferngehalten, verringerte sich dessen Abbau um 77 bis 91 Prozent.

Klimawandel bedroht die Müllabfuhr des Waldes

Die Forschungsergebnisse sind im Kontext des Klimawandels von hoher strategischer Bedeutung. Sie zeigen, dass Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität differenziert betrachtet werden müssen, da nicht alle Artengruppen gleichermaßen profitieren. Für die Mistkäfer ist dabei nicht ein Mangel an Nahrung das Problem; die Studie ergab, dass nicht die Kotverfügbarkeit, sondern das Klima ihre Populationen begrenzt.

Für die Praxis leitet sich daraus eine klare Handlungsempfehlung ab: „Auch wenn das Ziel einer höheren Strukturvielfalt richtig bleibt, ist es unerlässlich, gleichzeitig ausreichend große, geschlossene und damit kühlere Waldbestände zu erhalten“, betont Asch. Nur so können die für das Ökosystem zentralen Mistkäfergemeinschaften und ihre Leistungen geschützt werden.

Mit fortschreitendem Klimawandel und steigenden Temperaturen könnte sich der Waldmistkäfer in kältere Gebiete zurückziehen. So entsteht eine funktionale Lücke. Zukünftige Forschung muss nun beobachten, ob wärmeliebende Arten aus den Mittelmeerregionen einwandern und diese Lücke füllen können.

Letztlich unterstreicht die Studie, dass der Schutz von Ökosystemen ein tiefes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Arten erfordert. Ein universeller Ansatz reicht nicht aus, um die komplexen Zusammenhänge in der Natur zu erhalten.

Originalpublikation

Dung beetles do not profit from enhanced spatial heterogeneity in temperate production forests: a forest manipulation experiment. Johanna Asch, Michael Scherer-Lorenzen, Kerstin Pierick, Clara Wild, Julia Rothacher, Jörg Müller, Orsi Decker, Simone Cesarz, Nico Daume, Jörn Buse, Marcell K. Peters. Journal of Applied Ecology, 15. Februar 2026, https://doi.org/10.1111/1365-2664.70288

18.02.2026, Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Kleinere Fische und veränderte Nahrungsnetze – auch dort, wo die Artenzahl gleich bleibt

Die Zahl der Arten allein vermittelt kein vollständiges Bild davon, wie sich Ökosysteme verändern. In einer globalen Studie haben Forschende Langzeitdaten von fast 15.000 Meeres- und Süßwasserfischgemeinschaften ausgewertet. Die in Science Advances veröffentlichte Studie zeigt, dass sich Nahrungsnetze in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert haben – selbst an Orten, an denen die Artenzahl stabil geblieben ist. Betroffen sind unter anderem die Artenzusammensetzung, die Körpergröße sowie ihre Nahrungsbeziehungen. Veränderungen arttypischer Merkmale können somit die Struktur des Ökosystems verändern, ohne dass sich der Artenreichtum offensichtlich ändert.

Kleinere Fische, veränderte Nahrungsnetze

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kombinierten Zeitreihendaten aus einem Zeitraum von bis zu 70 Jahren mit Informationen zur Körpergröße, Ernährung und Position der Fische innerhalb des Nahrungsnetzes. Während sich für die Artenzahl insgesamt kein einheitlicher Trend zeigte, veränderte sich die Artenzusammensetzung im Zeitverlauf deutlich. In vielen Ökosystemen setzten sich die Gemeinschaften zunehmend aus kleineren Fischarten zusammen.

„Es heißt, die Kleinen werden von den Großen gefressen – und in der Natur ist das tatsächlich so: Es handelt sich um eine ökologische Grundregel. Raubfische sind in der Regel größer als ihre Beute, und dieser Größenunterschied bestimmt, wer wen fressen kann. Wenn sich die Größe von Räubern oder Beutetieren verändert, verschieben sich die Nahrungsbeziehungen. Dadurch verändern sich die Nahrungsnetze und letztendlich die Funktionsweise ganzer Ökosysteme“, sagt Erstautor und iDiv-Alumnus Dr. Juan Carvajal-Quintero. Er arbeitete an der nun veröffentlichten Studie während seiner Zeit als Postdoktorand am Synthesezentrum sDiv das Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und ist heute Assistenzprofessor an der Dalhousie University in Kanada.

Die Studie zeigt außerdem, dass die Nahrungsnetze der Fische dichter geworden sind und einzelne Arten mit einer größeren Zahl von Beutetieren interagieren. Dies weist auf eine Zunahme von Generalisten hin – Arten, die in ihrer Ernährung weniger spezialisiert sind. Während der Anteil großer Spitzenprädatoren wie Hai, Riesenzackenbarsch, Muskellunge und Marmorierte Forelle abnimmt, nehmen mittelgroße Raubfische sowie Primärkonsumenten (Pflanzenfresser) zu.

„Unsere Ergebnisse deuten insgesamt auf eine weitreichende Umgestaltung der Nahrungsnetze von Fischen hin, die sich sowohl auf deren Struktur als auch auf deren Funktion auswirkt. Durch die stärkere Vernetzung können sich Störungen schneller zwischen Arten ausbreiten. Gleichzeitig kann sie auch die Fähigkeit erhöhen, Belastungen wie Erwärmung, Nährstoffanreicherung oder Fischereidruck abzufedern. Entsprechend bleibt höchst ungewiss, wie zukünftige Nahrungsnetze auf den globalen Wandel reagieren werden”, sagt Professor Ulrich Brose, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Die Struktur eines Nahrungsnetzes bestimmt maßgeblich, wie sich Einflüsse innerhalb eines Ökosystems ausbreiten. Verschwinden Spitzenprädatoren und dominieren stattdessen Generalisten mit ähnlichen Fressgewohnheiten, können sich von Menschen verursachte Störungen – Erwärmung, Überfischung, Nährstoffanreicherung – stärker auf andere Arten übertragen.

Ähnliche Muster in Ökosystemen weltweit

Die Forschenden beobachteten ähnliche Entwicklungen sowohl in Meeres- als auch in Süßwasserökosystemen in vielen Regionen der Welt. Das deutet darauf hin, dass es sich weniger um lokale Reaktionen als vielmehr um eine umfassende, langfristige Umstrukturierung handelt. „Keine einzelne Studie hätte dies zeigen können. Nur durch die Synthese von Studien zu fast 15.000 Fischgemeinschaften über mehrere Jahrzehnte hinweg und die Verknüpfung von Veränderungen in der Artenzusammensetzung mit der Nahrungsnetztheorie wird deutlich, wie konsistent und weit verbreitet diese Umstrukturierung tatsächlich ist“, sagt Professor Jonathan Chase, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Die Ergebnisse der Synthesestudie machen deutlich, dass zentrale Aspekte des Biodiversitätswandels unberücksichtigt bleiben, wenn ausschließlich die Artenzahl betrachtet wird. Veränderungen arttypischer Eigenschaften sowie der Wechselwirkungen zwischen den Arten liefern entscheidende Hinweise darauf, wie sich Ökosysteme verändern. Werden Nahrungsnetze künftig stärker in der Biodiversitätsforschung und in Monitoringprogrammen berücksichtigt, kann dies zu einem besseren Verständnis des ökologischen Wandels beitragen und zukünftige Schutzmaßnahmen gezielter unterstützen.

Originalpublikation:

Juan D. Carvajal-Quintero, Maria Dornelas, Lise Comte, Juliana Herrera-Pérez, Pablo A. Tedesco, Xingli Giam, Ulrich Brose, Jonathan M. Chase (2026). Degradation of fish food webs in the Anthropocene. Science Advances, DOI: https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adu6540

20.02.2026, Deutsche Wildtier Stiftung

Bald zieht wieder Leben in die Gärten ein. Jetzt ist die Zeit, um Platz für den Nachbarn Spatz zu schaffen

Noch ist es recht ruhig in unseren Gärten, die in Teilen des Landes wieder schneebedeckt sind. Aber schon bald könnte das fröhliche Tschilpen der Spatzen zu hören sein. „Sobald Schnee und Frost verschwinden, suchen die Männchen Nistplätze und umwerben die Weibchen mit energischem Gezwitscher und aufgeplustertem Gefieder“, sagt Lea-Carina Hinrichs von der Deutschen Wildtier Stiftung.

Nicht umsonst heißt der Spatz auch Haussperling: Als Kulturfolger lebt er seit rund 10.000 Jahren in enger Nachbarschaft mit dem Menschen. Doch das nachbarschaftliche Verhältnis ist zunehmend getrübt: Artenarme, aufgeräumte Gärten mit Zäunen statt Hecken und Schotterflächen statt Staudenbeeten bieten den geselligen Vögeln weder Unterschlupf noch Nahrung in Form von Samen oder Insekten. Als typischer Gebäudebrüter ist der Haussperling für seinen Nestbau zudem auf Mauerspalten, lockere Dachziegel oder mit dichtem Grün bewachsene Fassaden angewiesen. An den modernen, oft glatten Fassaden mit großen Fensterfronten findet er keine geeigneten Nischen mehr für sein Nest.

Entsprechend gehen die Bestände zurück: Bundesweit gibt es nur noch rund sechs Millionen Brutpaare. In Bayern, Hessen und Niedersachsen steht der Haussperling bereits auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel, in Hamburg wird er dort seit 2018 als gefährdet geführt. In der Hansestadt – wie auch in Berlin, einst eine Hochburg der Spatzen – hat sich der Bestand zuletzt nahezu halbiert. In vielen Bundesländern fehlen belastbare Zahlen. „Es ist wichtig, die Entwicklungen im Spatzenbestand zu erfassen. Nur aufgrund solcher Daten können geeignete Schutzmaßnahmen eingesetzt werden, um bei Bestandsrückgängen gegenzusteuern“, sagt Hinrichs.

Wer Spatzen helfen möchte, sollte Efeu am Haus erhalten oder dichte Hecken im Garten pflanzen – sie dienen den Vögeln als Sammelplätze. Auch Nistkästen helfen. Sie sollten in mindestens vier bis fünf Metern Höhe am Haus angebracht werden und ein Einflugloch mit vier Zentimetern Durchmesser haben. Wichtig ist auch, dass heimische Sträucher wie Schlehe oder Weißdorn in der Nähe wachsen. Sie locken eine Vielzahl von Insekten als Nektarspender und Futterpflanze für die Larven an. Spatzen brauchen Insekten und ihre Larven als Futter für den Nachwuchs. Während der Jungenaufzucht entfernen sie sich nicht gern weiter als 100 Meter vom Nest.

Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten wild lebender Tiere zu zerstören. Darum müssen bei Gebäudesanierungen Nischen in der Fassade vorab auf Nester geprüft werden. „Gehen Nistplätze durch die Sanierung verloren, müssen sie durch spezielle Nistkästen für Gebäudebrüter ersetzt werden“, so Hinrichs. Die Deutsche Wildtier Stiftung engagiert sich in Hamburg selbst als Spatzenretterin: Sie bringt Nistkästen an und pflanzt insektenfreundliche Sträucher – zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Schulen oder in der Hamburger HafenCity, in der glatte Hausfassaden dominieren und bislang kaum Hecken und Stauden zu finden sind.

„Es lohnt sich, in Brutplätze zu investieren. Denn hat ein Spatz einmal einen guten Nistplatz gefunden, bleibt er oft über Jahre standorttreu – und sorgt im Frühjahr für fröhliches Gezwitscher“, sagt Artenschützerin Hinrichs.