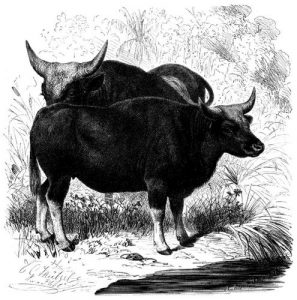

Das Dschungelrind oder der Gaur und Gauwa der Hindu, Karkona oder »Waldbüffel« der Canaresen, Gawiyga der Mahratten, Urna der Mohammedaner Indiens (Bos Gaurus, Bos oder Bibos cavifrons, Bibos subhemalachus), nach Hodgsons Ansicht Vertreter der Untersippe der Bisonochsen (Bibos), steht dem Gayal jedenfalls sehr nahe, scheint jedoch durch verschiedene Merkmale des Aeußeren und Inneren, insbesondere durch die abweichende Rippenzahl, von diesem ständig abzuweichen. Traills erste Beschreibung ist zwar ziemlich ausführlich, aber wenig klar, so daß es sich empfiehlt, Elliot, welcher einen von ihm erlegten Gaur beschrieb, zu folgen. Nach Angabe dieses Berichterstatters unterscheidet sich der Dschungelochse wesentlich von dem gewöhnlichen indischen Rinde und nähert sich mehr dem Wisent und dem Bison, dessen Namen ihm die englischen Jäger beizulegen pflegen. Aus diesem Grunde hat man ihn vielleicht als ein Bindeglied zwischen der Gruppe der Bisonten und der Rinder anzusehen, wie man anderseits einen sehr nahen Verwandten des Vorweltstieres oder, was wohl dasselbe, des Auers in ihm erkennen will. Der Kopf ist kürzer als beim gemeinen Rinde, nach Elliots Ausdruck viereckig, die Stirne sehr breit, die Gesichtslinie gewölbt, die Muffel ausgedehnt, jedoch kleiner als bei dem Büffel und dem Hausrinde, Auge und Ohr kleiner als bei dem Büffel, der Hals kurz, dick und gedrungen, der Leib kräftig, die Brust breit, die Schulter, wie bei den meisten Rindern, erhaben, das Hintertheil viel schmäler und niedriger als das vordere, vom Rückenhöcker an steil abfallend, der Schwanz sehr kurz; die sehr entwickelten Beine, deren vorderes Paar merklich niederer als das hintere ist, fallen durch ihre ungemein kräftigen Schenkel und Schultertheile und die außerordentliche Stärke der Unterschenkel auf. Die an der Wurzel sehr starken, aber scharf zugespitzten Hörner sind seitlich des Stirnbeins angesetzt und biegen sich von hier aus in weitem Bogen leicht nach hinten und oben. Das auf dem Oberhalse und den Schultern sowie an den Schenkeln ungewöhnlich verdickte Fell ist mit kurzen, dichtstehenden, etwas fettigen Haaren bekleidet, welche sich am Unterhalse und der Brust um etwas, zwischen den Hörnern zu einem krausen Büschel verlängern. Ein schönes Dunkelbraun, die vorherrschende Färbung, geht auf der Unterseite in ein tiefes Ockergelb, an den Beinen in Schmutzigweiß, auf der Stirne in Lichtgraubraun und in der Augengegend in Grauschwarz über, wobei noch zu bemerken, daß die Vorderbeine seitlich und hinten ins Röthliche spielen. Die Iris hat lichtblaue Färbung. Nach Elliots Messungen beträgt die Gesammtlänge eines vollkommen erwachsenen Stieres dieser Art 3,8 Meter, die Schwanzlänge 85 Centim., die Schulterhöhe 1,9 Meter, die Kreuzhöhe vom Hufe bis zur Ansatzstelle des Schwanzes gemessen 1,7 Meter.

Die Kuh unterscheidet sich vom Stier durch den kleineren und zierlicheren Kopf, den schwächeren Hals, den Mangel eines Höckers und das schwächere, an der Wurzel näher zusammengestellte, mit den Spitzen nicht gegen einander, sondern leicht nach hinten gekehrte Gehörn sowie die reiner weiße Färbung der Beine. Das Kalb hat dieselbe Färbung wie das betreffende Geschlecht seiner Eltern. Das wichtigste Merkmal des Schädels ist die außerordentliche Dicke der Knochen, welche, laut Hodgson, die des Hausrindes um das dreifache übertrifft; die Wirbelsäule besteht aus dreizehn rippentragenden, sechs Lenden-, fünf Kreuz- und neunzehn Schwanzwirbeln.

Mit vorstehenden Angaben stimmen alle mir bekannten, unmittelbar von dem getödteten Gaur oder doch dessen Felle entnommenen Beschreibungen mehr oder weniger überein. Die gewaltige Größe des Thieres, die Stärke seiner Glieder, die Kürze seines Schwanzes, die blaue oder bläuliche Iris, die weiße Färbung der Beine wird stets hervorgehoben; der Gesammteindruck des so gezeichneten Bildes des Gaur ist daher ein von dem des Gayal verschiedener.

Die Lebensgeschichte beider Wildrinderarten ist, wie zu erwarten, bis jetzt noch unklar und verworren; es läßt sich also kaum sagen, welche oder wie viel von den meist von Jägern herrührenden Mittheilungen auf die eine oder andere bezogen werden müssen. Die meisten Berichterstatter sprechen von dem Gaur, die wenigsten von dem Gayal. Letzterer lebt im Nordosten und Osten von Bengalen, in den Waldungen der Gebirge, welche dieses Land von Arrakan trennen, und beweist durch seine Lebhaftigkeit und Gewandtheit, daß er ein Bergthier ist, besitzt auch in der That fast dieselbe Sicherheit im Klettern wie der Jak. Seine Lebensweise weicht von der anderer Rinder erheblich ab. Er hält sich in Herden zusammen, geht morgens, abends und bei hellen Nächten auf Nahrung aus, zieht sich vor der drückenden Mittagshitze in die dichtesten Wälder zurück und ruht dort wiederkäuend im Schatten, liebt das Wasser, nicht aber auch den Schmutz und meidet deshalb Sümpfe, wogegen er sich gern in klaren Bergwässern kühlt. Sein Wesen wird als sanft und zutraulich geschildert. Niemals wagt er einen Angriff auf Menschen, weicht ihnen vielmehr schon von weitem aus; gegen Raubthiere dagegen vertheidigt er sich muthig und soll selbst Tiger und Panther in die Flucht schlagen. Seine scharfen Sinne sichern und seine Gewandtheit und Schnelligkeit im Laufe retten ihn, wenn er sich überhaupt zur Flucht anschickt. Hier und da jagt man den Gayal, um sein Fleisch und Fell zu benutzen; weit häufiger fängt man ihn lebend ein. Die Kuki ermöglichen dies durch eine besondere List. Sie ballen aus Salz, Erde und Baumwolle Kugeln von der Größe eines Manneskopfes zusammen, um solche als Lockmittel zu verwenden, und ziehen mit zahmen Gayals den wilden entgegen. Nachdem die gezähmten, wie bald geschieht, mit ihren freien Brüdern sich vereinigt haben, werfen die Kukis jene Salzkugeln aus; die wilden Rinder, welche durch die zahmen an bestimmte Orte geführt werden, bemerken, daß in den Ballen eine Leckerei für sie enthalten ist, beschäftigen sich bald angelegentlich mit dem Belecken dieser Kugeln und fahren darin um so eifriger fort, je mehr die durch die Baumwolle gut verbundene Masse Widerstand leistet. Listig sorgen die Kuki für immer neue Zufuhr und halten so die wilden und zahmen Herden monatelang zusammen, bis beide innig vertraut geworden sind. Nunmehr nahen sich die Leute, welche sich anfangs in einem gewissen Abstande hielten, um ihr Wild nicht in Unruhe zu versetzen, mit zahmen Gayals mehr und mehr der großen Herde, gewöhnen diese nach und nach an den Anblick des Menschen, begeben sich dann mitten unter sie und streicheln ruhig und gelassen ihren zahmen Thieren Hals und Rücken, werfen dabei den wilden neuen Köder zu, strecken wohl auch ihre Hand nach einem und dem anderen aus und schmeicheln ihnen, wie vorher den zahmen, kurz, gewöhnen die Wildrinder nun auch an sich selbst und lehren sie, ohne irgendwelchen Zwang anzuwenden, ihnen zu folgen, bis eines schönen Tages die ganze Gesellschaft inmitten eines Dorfes angelangt ist. Gutmüthig und gleichgültig lassen sich die Gayals fortan auch die engere Gefangenschaft gefallen, gewöhnen sich sogar nach und nach so an ihr Dorf, daß die Kuki, wenn sie ihren Wohnsitz mit einem anderen vertauschen wollen, genöthigt sein sollen, ihre Hütten zu verbrennen, weil die Herden sonst immer wieder in die früheren Ställe zurückkehren würden.

Bei einigen Hindustämmen gilt der Gayal, wie der Zebu, für ein heiliges Thier. Man wagt es nicht, ihn zu tödten, sondern treibt ihn, wenn man den Göttern ein Opfer bringen will, höchstens nach den heiligen Hainen auf die Weide. In anderen Ländern dieses großen Reiches dagegen verwendet man die neu eingefangenen zuweilen zu Stiergefechten und ißt dort auch ohne Gewissensbisse ihr Fleisch. Zahme Herden besitzen namentlich die Gebirgsvölker der Provinzen Thipura, Silhead und Tschittagong. In der Neuzeit haben die Engländer versucht, das wichtige Thier in Bengalen einzuführen; es sagen jedoch auch dem zahmen Gayal nur waldige, schattige Gegenden zu, nicht aber heiße Landstriche, in denen er sehr leicht zu Grunde geht. Zur Arbeit wird er nirgends verwendet; die Kuki verschmähen es sogar, von seiner Milch Gebrauch zu machen.

Die Kuh bringt nach acht- bis neunmonatlicher Tragzeit ein Kalb zur Welt und säugt dieses durch acht bis neun Monate, geht aber im nächsten Jahre gelte. Mit anderen Rinderarten, beispielsweise mit dem Zebu, paart sich der Gayal, und die aus solcher Vermischung hervorgehenden Blendlinge sind ebenso gut unter sich wie mit Verwandten wiederum fruchtbar.

Viel Bestimmter lauten die Berichte über den Gaur. Nach Elliots Erhebungen bevölkert das gewaltige Thier alle großen und zusammenhängenden Waldungen ganz Indiens, vom Kap Komorin bis zum Himalaya, insbesondere aber den Süden der Halbinsel, nach Fischer, Rogers und Thompson mit Vorliebe die Hügel und Berge, unter allen Umständen in den dichtesten Waldungen seinen Aufenthalt nehmend. Rogers jagte ihn auf dem Meinepatgebirge, einem einzeln sich erhebenden Bergzuge der Provinz Sergoja im südlichen Bahar, welcher eine etwa vierundzwanzig englische Meilen breite, sechsundzwanzig englische Meilen lange, gegen sechshundert Meter über dem ebenen Lande liegende Tafelebene trägt und an schroff abfallenden Wänden, an engen, dicht bewaldeten und wohlbewässerten Schluchten, dem Lieblingsaufenthalte des Gaur, sehr reich ist. In diesen dunklen, dicht verwachsenen Wildnissen finden sich, laut Traill, große, von oben herabgestürzte Felstrümmer, welche Bären und Tigern sichere Schlupfwinkel darbieten und deren Vermehrung so günstig sind, daß fünfundzwanzig Dörfer, welche einst auf dem offenen Tafellande lagen, der Raubthiere wegen von den Eingeborenen verlassen worden sind. Thompson schildert andere, in den westlichen Gaut- oder Suchiadribergen gelegene Aufenthaltsorte des Thieres, welche ähnlich wie jene beschaffen sein müssen. Was man Ebene nennen könnte, gibt es hier nicht; das ganze Gebirge ist nichts anderes als eine Folge der schroffsten Hügel mit tief eingerissenen wilden Schluchten dazwischen, welche, einige nackte Hügel ausgenommen, eine fast undurchdringliche, aus Büschen, Hecken, riesigen Farnen und blühenden Gewächsen bestehende Pflanzenwelt bedeckt und Trümmermassen überschütteten. Unter diesen so furchtbaren Umgebungen, so ungefähr drückt sich Rogers aus, behauptete sich der Gaur seit den ältesten Zeiten und zwingt selbst die Raubthiere, gewisse Strecken ihm gänzlich zu überlassen. Nach Versicherung der Eingeborenen soll sogar der Tiger vor dem erwachsenen Stiere das Feld räumen und sich höchstens von Zeit zu Zeit eines schwachen oder unbewachten Kalbes bemächtigen. Elliots und Fischers Mittheilungen widersprechen diesen Angaben nicht, obschon sie das Wesen des Thieres in ein milderes Licht stellen. Nach Fischer hält sich der Gaur für gewöhnlich auf den kühlen Höhen der Hügelkette auf, kleine Herden bildend, aus denen, wie bei anderen Rindern, die alten bösartigen Stiere entweder freiwillig ausscheiden, um mürrisch und grollend zu einsiedeln, oder von dem jüngeren Nachwuchse vertrieben werden. Wenn jedoch das Gras der Hügel durch die Hitze gedörrt oder durch Feuer vernichtet worden ist, vereinigen sich die einzelnen Trupps zu zahlreichen Herden, welche nun in geschlossenem Verbande die noch grünen Waldungen durchstreifen, sich aber, wenn die ersten Regenschauer gefallen sind und neues Wachsthum ins Leben gerufen haben, wieder trennen, um in gewohnter Weise zu leben. Bei ungünstigem, namentlich stürmischem Wetter bergen sich die Thiere in den Thälern, um den Unannehmlichkeiten der Witterung zu entgehen, und ebenso flüchten sie vor Mücken und Bremsen, welche sie arg quälen. In den Monaten Juli und August steigen sie in der Gegend von Salem regelmäßig in die Ebene hinab, wie es scheint, einzig und allein zu dem Zwecke, um die von Natron oder Soda geschwängerte Erde zu belecken und dadurch einen Ersatz für das ihnen fehlende Salz sich zu verschaffen. Wie alle übrigen Wildrinder, lebt der Gaur unter allen Umständen möglichst zurückgezogen, die Nähe des Menschen fast ängstlich fliehend. »Ich habe«, sagt Thompson, »eine erhebliche Anzahl dieser Wildstiere gesehen, aber nicht einen einzigen kennen gelernt, welcher nicht den lebhaftesten Wunsch bekundet hätte, ein Zusammentreffen mit mir zu vermeiden.« Gewöhnlich weidet der Gaur nur des Nachts, am liebsten da, wo junges Gras aufschießt, welches er nebst den zarten Bambusschößlingen allem übrigen bevorzugt. Wenn er aber in der Nähe des bebauten Landes lebt, fällt er plündernd in die Felder ein und wird unter Umständen so zudringlich und dreist, daß er sich kaum von hier vertreiben läßt. Gegen Morgen kehrt er von der Weide zurück und verbirgt sich nun entweder in den hochstämmigen Grasfeldern oder in jungen Bambusdickichten, um hier zu ruhen, zu schlummern und wiederzukäuen. Bei irgend welcher Störung erhebt sich dasjenige Stück, welches jene zuerst wahrnahm, stampft kräftig mit dem Fuße auf den Boden, als wolle es die übrigen Schläfer aufregen, und die ganze Gesellschaft bricht hierauf in wilder Flucht durch das Dickicht, vor keinem Hindernisse zurückschreckend. Wird eine weidende Herde überrascht, so stutzen alle Glieder derselben einen Augenblick und stürmen sodann mit einem lauten und kurzen Schnauben davon. Die Gulis erzählen, daß sie oft viele Gaurs sehen, wenn sie ihre Herden in den an ihre Felder grenzenden Forsten weiden. Nach Versicherung dieser Leute sind jene ängstlicher und wachsamer als irgend ein anderes Thier, ruhen jederzeit in einem Kreise, mit den gehörnten Häuptern nach außen gewendet, um sofort über eine nahende Gefahr unterrichtet zu werden, und zeigen sich stets zur Flucht bereit. Auch Fischer bestätigt diese Mittheilung, fügt aber hinzu, daß einzelne, welche ihren Wohnsitz in der Nähe von Feldern aufschlagen und in ihnen ohne alle Beschwerlichkeit sich ernähren, bald die entgegengesetzten Eigenschaften bekunden und, anstatt sich vertreiben zu lassen, die Eigenthümer des Feldes verjagen.

Während der Brunstzeit bestehen die alten Stiere erklärlicherweise heftige Kämpfe mit gleichstrebenden, verbannen auch in der Regel alle jüngeren von der Herde, bis endlich an sie die Reihe kommt, vor dem gemeinsamen Angriffe der letzteren weichen zu müssen. Nach Angabe Fischers ist die Trächtigkeitsdauer des Gaur dieselbe wie die des Hausrindes. Die Kälber werden nach dem Regen geboren, also ungefähr zwischen Juli und Oktober, hier früher, dort später.

Jung eingefangene Kälber lassen sich ebenso leicht zähmen wie andere südasiatische Wildrinderarten, wie es scheint, aber nicht leicht am Leben erhalten; Fischer wenigstens gab sich vergebliche Mühe, eins von den vielen, welche er nach und nach besaß, groß zu ziehen. Die von ihm gepflegten starben, die einen früher, die anderen später, sämmtlich nach kurzem Kranksein an einer eigenthümlichen Seuche, welche gleichzeitig auch unter den wilden Artgenossen herrschte. Fischers Gefangene wurden niemals wirklich zahm, und die Hauskühe waren nicht zu bewegen, sie saugen zu lassen; Elliot dagegen sah ein junges Kalb im Besitz einiger Gulis, der Eigenthümer einer großen Büffelherde, welches sofort nach der Geburt eingefangen und nach sieben Monaten so weit gezähmt worden war, daß es die Hand seiner Pfleger beleckte und mit den Büffelkälbern in der gemüthlichsten Weise verkehrte und spielte.

Die Gefährlichkeit der Jagd ist vielfach übertrieben worden, jedoch nicht in Abrede zu stellen. So scheu und ängstlich sich der Gaur dem Eindringling gegenüber zeigt, so ingrimmig fällt er denselben an, wenn er verwundet wurde. Unter solchen Umständen ist der Angreifer stets gefährdet, und in der That haben, wie Fischer erfuhr, viele Jäger ihr Unterfangen, Gaurs zu erlegen, mit ihrem Leben bezahlen müssen: so unter anderen in den dreißiger Jahren zwei englische Officiere, welche beide von wüthenden Stieren dieser Art getödtet wurden. Die Gefahr der Jagd ist um so größer, je stärker die angetroffenen Herden sind, weil die muthigen Geschöpfe einen bedrohten Gefährten nicht im Stiche lassen, sondern gemeinschaftlich auf ihren Gegner losgehen. Elliot schildert in sehr lebendiger Weise solche Jagd auf einen einzelnen Bullen, dessen Fährte ein Schikari oder eingeborener Büffeltreiber durch Dickicht und Wasser mit der Sicherheit eines Spürhundes verfolgt hatte, bis die lautlos hinter ihm herschreitenden Jäger endlich in schußgerechter Nähe an seinem Schlummerplatze angekommen waren und mehrere Kugeln auf ihn abgeben konnten. Obwohl schwer verwundet, stürzte das Thier doch wüthend auf die Angreifer los, welche genöthigt waren, hinter dicken Bäumen Zuflucht zu suchen, um den wiederholten Angriffen desselben zu entgehen, und letztere wurden nur deshalb nicht von Erfolg gekrönt, weil eine der Kugeln den Schulterknochen zertrümmert und so die volle Beweglichkeit des Stieres wesentlich verringert hatte. Erschöpft und abgemattet brach der schwer verwundete Kämpe nach geraumer Zeit nun zwar zusammen, aber noch immer schnaubte er wüthend und versuchte sich wieder zu erheben, wenn einer von der Jagdgesellschaft ihm sich näherte, bis schließlich eine auf den Schädel gerichtete und diesen zerschmetternde Kugel ihn von neuem zu Boden warf. Doch noch immer war er nicht verendet, und noch mehrere Kugeln mußten auf Haupt und Kopf abgefeuert werden, bevor er sein Leben aushauchte. Leichter und sicherer als solche Birschjagd führt den Jäger ein geschickt eingerichtetes Treiben zum Ziele. Wenn der Gaur durch die Treiber aufgeregt, aber noch nicht bedrängt wurde, schlendert er mit langsamen und schweren Schritten dahin, wenn ihm dagegen die Leute näher auf den Leib rücken, fällt er in einen rasenden Galopp, stürmt mit derselben Leichtigkeit, mit welcher ein Pferd durch ein Kornfeld laufen würde, in gerader Linie durch das verschlungenste Dickicht, dessen Aeste und Zweige prasselnd über ihm zusammenschlagen, und macht, wie Thompson sich ausdrückt, das Gebirge auf weithin erdröhnen. Seine Witterung ist so schwach, daß er bei jedem Winde gegen den auf einem Wechsel aufgestellten Jäger anrennt. Dieser hat zwar ein leicht zu fassendes Ziel vor sich, fällt sein Wild aber nur durch einen Schuß, welcher das Herz trifft.

Das Fleisch des Gaur ist, nach Thompsons Meinung, ungleich feiner als das jedes Hausrindes, wird auch von allen Hindus, welche einer bestimmten Kaste nicht angehören, gern gegessen, wogegen die übrigen Eingeborenen es nicht genießen, weil sie in dem Thiere einen Verwandten des geheiligten Rindes erblicken. Aus diesem Grunde weigern sie sich auch, einem Jäger behülflich zu sein, lassen ihren Widerstand in der Regel jedoch durch Geld besiegen.