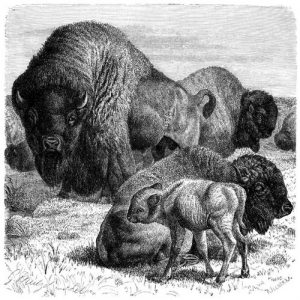

Der Bison oder »Büffel« der Amerikaner (Bos americanus, Bison und Bonassus americanus) ist unter den nordamerikanischen Thieren dasselbe, was der Wisent in Europa: der Riese aller dortigen Landsäugethiere. Die Länge des Bullen beträgt 2,6 bis 2,9 Meter, ungerechnet des 50, mit den Haaren aber 65 Centimeter langen Schwanzes, die Höhe am Widerrist 2 Meter, die Kreuzhöhe 1,7 Meter; das Gewicht schwankt zwischen sechshundert und tausend Kilogramm. Die Kuh erreicht etwa vier Fünftel der Größe des Stieres. Die Unterschiede zwischen Bison und Wisent, mit welchem einzelne Naturforscher jenen als gleichartig erklären wollten, sind größer als bei anderen gleich nahe verwandten Rindern. Der Kopf des Bison ist sehr groß, verhältnismäßig viel größer und breitstirniger, auch plumper und schwerer, der Nasenrücken stärker gewölbt, das Ohr länger als beim Wisent, das blöde, tiefdunkelbraune Auge, dessen Weiß getrübt erscheint, mäßig groß, das Nasenloch sehr schief gestellt, länglich eirund, in der Mitte oben vor-, unten ausgebuchtet; der kurze, hohe und schmale Hals steigt steil an zu dem unförmlich erhöhtem Widerriste, von welchem ab die Rückenlinie bis zur Wurzel des kurzen dicken Schwanzes stark ab fällt, ebenso wie sich der in der Brustgegend verbreiterte Leib nach hinten zu außerordentlich verschmächtigt; die Beine sind verhältnismäßig kurz und sehr schlank, die Hufe und Afterhufe klein und rund.

Somit müssen die Größe des Kopfes, die ungewöhnliche Entwickelung des Brusttheiles bei auffallender Verschmächtigung des Hintertheiles und die Kürze des dicken Schwanzes wie der schlanken Beine als bezeichnende Merkmale des Thieres gelten. Die Hörner, welche bedeutend stärker, an der Wurzel dicker, an der Spitze stumpfer, in ihrer Biegung einfacher als die des Wisent sind, biegen sich nach hinten, außen und oben, ohne daß die Spitzen wieder erheblich sich nähern. Das Haarkleid ähnelt dem des Wisent. Kopf, Hals, Schultern, Vorderleib und Vorderschenkel, Vordertheil der Hinterschenkel und Schwanzspitze sind lang, die Schultertheile mähnig, Kinn und Unterhals bartähnlich, Stirn- und Hinterkopf kraus, filzig behaart; und alle übrigen Leibestheile tragen nur ein kurzes, dichtes Haarkleid. Im Winter verlängert sich das Haar bedeutend; mit Beginn des Frühlings wird der Winterpelz in großen Flocken abgestoßen. Mit dieser Veränderung steht die Färbung im Einklange. Sie ist eigentlich ein sehr gleichmäßiges Graubraun, welches in der Mähne, d.h. also an Vorderkopf, Stirn, Hals und Wamme dunkler wird, nämlich in Schwarzbraun übergeht. Das abgestoßene Haar verbleicht und nimmt dann eine graulich gelbbraune Färbung an. Hörner und Hufe sowie die nackte Muffel sind glänzend schwarz. Bezeichnend für den Stier sind nach der Beschreibung des Prinzen von Wied zwei dicht neben einander, jederseits der Brunstruthe liegende gepaarte Zitzen. Weiße und weiß gefleckte Spielarten sind beobachtet worden, kommen aber selten vor.

Innerhalb des oben angegebenen Verbreitungsgebietes tritt der Bison noch immer in außerordentlicher Anzahl auf. Besonders häufig ist er in Neumejiko und Arizona, aber auch in anderen Weststaaten keineswegs selten. Im Gegensatze zu dem Wisent, einem entschiedenen Waldbewohner, muß er als ein Charakterthier derjenigen Steppengebiete angesehen werden, welche die Amerikaner Prairien nennen. »Unter diesen«, so schildert Finsch, »stellt man sich bei uns gewöhnlich Ebenen vor, welche mit dem üppigsten, mannshohen Graswuchse, gemischt mit einer Fülle der verschiedenartigsten Blumen, bedeckt sind. Ein solches durch Baum- und Gehölzgruppen abwechselndes Bild gewährt die Prairie nur an ihren Ausläufern und da, wo Wasserausflüsse eine reiche Pflanzenwelt begünstigen, wogegen sie im übrigen ein durchaus verschiedenes Gepräge zeigt. Anstatt der erwarteten unbegrenzten ebenen Fläche finden wir sanftwellige Hochländer, welche vom Flusse nach den Bergen in einer Reihe hochaufsteigender, mehr oder weniger größerer Wogen sich erheben, und in welche durch die aus schmelzendem Schnee und Eis gebildeten Gewässer oft steil und tief abfallende Rinnsale gewühlt werden. Man glaubt den Gipfel oder Kamm einer solchen Erhebung, welche kaum als eine unbedeutende Hügelkette erscheint, in höchstens einer Viertelstunde zu erreichen; aber das Auge hat auf diesen Flächen, wo eine ungemein reine und dünne Luft die Fernsicht in ungeahnter Weise begünstigt, Entfernungen noch nicht abschätzen gelernt, und man ist froh, vielleicht erst nach einer Stunde an dem erwünschten Ziele angelangt zu sein. Nichts bietet sich dem Auge als Anhaltspunkt; nur da, wo reiche Bäche Tümpel stehenden Wassers gebildet haben, finden sich Weiden und Sträucher, unter denen sich zuweilen, als weithin sichtbare Wahrzeichen, einige Bäume mächtig erheben. Im übrigen steht die Pflanzenwelt mit der Einförmigkeit der Landschaft im vollsten Einklange. Zwar sind Blumen, unter ihnen namentlich die reizenden goldgelben Zwergsonnenblumen und weiter südlich zwergartige, niedrig dahinkriechende Kakteen mit haarigen gelben und rothen Blüten häufig; aber die Charakterpflanze bleibt doch stets das eigenthümliche ›Büffelgras‹ eine kaum mehr als 3 Centim. erreichende Grasart, welche daher keinen ununterbrochenen Rasenteppich im Sinne unserer Wiesen bildet. Dieses unscheinbare Gras ist das Lieblingsfutter der Bisonten und ernährt fast ausschließlich die Millionen, welche jetzt noch auf den Prairien weiden, und zwar unbekümmert um den Menschen und seine neueren Einrichtungen. Sowohl die Bisonten wie die bei weitem scheueren Gabelböcke haben sich an die Eisenbahn und den Anblick des heranbrausenden Zuges längst gewöhnt und lassen denselben zuweilen so nahe kommen, daß heißspornige Reisende einen Schuß auf sie abgeben können.«

Der Bison ist, wie es scheint, noch geselliger als die übrigen Rinder; jedoch bilden die Massen, welche man auf ein und derselben Ebene erblickt, nicht eine einzige Herde, sondern zerfallen in zahllose kleinere Gesellschaften. Rücksichtlich der verschiedenen Geschlechter vereinigt sich das Thier überhaupt nur in gewissen Monaten, zur Brunstzeit nämlich; den übrigen Theil des Jahres hindurch bilden die Stiere für sich abgesonderte Trupps, die Kühe mit ihren noch nicht zeugungsfähigen Kälbern andere. Die Gesammtheit bleibt übrigens in einer gewissen Verbindung: eine Herde zieht der anderen nach. Im Sommer zerstreuen sich diese in den weiten Ebenen, im Winter vereinigen sie sich mehr und suchen dann die waldigen Gegenden auf. Dann findet man sie auf baumreichen Inseln der Ströme und Seen oder längs deren waldigen Ufern in zahlloser Menge. Alljährlich unternehmen sie mit größerer oder geringerer Regelmäßigkeit eine Wanderung. Vom Juli an ziehen sie südwärts, mit Beginn des Frühjahrs kehren sie wieder nach Norden zurück und zwar in kleinere Trupps oder Herden aufgelöst. Diese Wanderungen dehnen sie von Kanada bis zu den Küstenländern des Mejikanischen Golfs und von Missouri bis zu den Felsengebirgen aus. Demungeachtet findet man allerorten, wo sie hausen, einzelne zurückgebliebene, welche sich dem großen Strome nicht angeschlossen haben. Dies sind gewöhnlich alte Stiere, schon zu steif und zu träge, um den Heersäulen zu folgen, vielleicht auch zu bösartig, als daß sie von der jüngeren Gesellschaft geduldet würden, und deshalb zum Einsiedlerleben gezwungen. Die wandernden Herden sind auch dann noch kenntlich, wenn man die Büffel selbst nicht wahrnimmt; denn ebenso wie Meuten magerer Wölfe folgen ihnen Geier und Adler und Raben in den Lüften, die einen wie die anderen sicherer Beute gewiß. Es scheint, als ob die Büffel bestimmte Straßen auf ihrer Wanderung einhalten. Da, wo sie sich festangesiedelt haben, wechseln sie mit großer Regelmäßigkeit hin und her, namentlich von den saftigen Weideplätzen zu den Flüssen, welche sie besuchen, um sich zu tränken oder badend zu kühlen, und auf ihren Wanderungen treten sie sich jene Wege aus, die unter dem Namen »Büffelpfade« allen bekannt geworden sind, welche die Prairien durchreisten. Die Büffelpfade führen meist in gerader Richtung fort, hunderte neben einander, überschreiten Gebirgsbäche und Flüsse da, wo die Ufer zum Ein- und Aussteigen bequem sind, und ziehen sich viele, viele Meilen weit durch die Steppen dahin.

»Ueber die zeitweiligen Wanderungen«, so fährt Finsch fort, »besitzen wir noch nicht so genaue Kunde, als zu wünschen wäre. Gewiß ist, daß dieselben mit der Jahreszeit und mit dem Futterreichthume im innigsten Zusammenhange stehen, und daß hierdurch nach den jeweiligen Verhältnissen die Richtung, das kürzere oder längere Verweilen an einer Oertlichkeit, das raschere oder langsamere Vorrücken bedingt wird. Auch der Mensch mit seinen Verfolgungen und Prairiebränden übt einen gewissen Einfluß aus, und namentlich sind es die letzteren, welche die Bisonherden über das ausgebrannte Land nach neuen Weiden treiben. Sind diese günstig und von genügender Ausdehnung, so sammeln sich die anfangs in kleineren Trupps, zu zehn bis funfzig, ziehenden Bisonten zu unermeßlichen Herden, welche an Anzahl hinter denen der Gnus, Bläßböcke, Quaggas, Straußen usw., wie sie in Südafrika vorkommen, nicht zurückstehen.« Möllhausen sah im Jahre 1851 auf den Prairien westlich des Missouri hunderttausende von Bisonten, in solchen Massen, daß die Ebene, soweit sein Blick reichte, schwarz erschien und ein Ueberschlag der Anzahl dieser Thiere nur gewonnen werden konnte, indem man den Flächenraum, welchen sie bedeckten, nach Geviertmeilen abschätzte. Fröbel zog im Jahre 1858 mit einer Wagenkarawane von Missouri nach Mejiko und reiste acht Tage lang unaufhörlich zwischen Büffelherden dahin. »In Rotten, in Haufen, in Massen, in Heeren«, schildert Hep worth Dixon, »donnern die schwarzen zottigen Thiere vor uns her, manchmal von Norden nach Süden, manchmal von Süden nach Norden; vierzig Stunden nach einander haben wir dieselben stets im Gesichte gehabt, tausende auf tausende, zehntausende auf zehntausende, eine unzählbare Masse ungezähmter Thiere, deren Fleisch, wie wir glauben wollten, hinreicht, die Wigwams der Arrapahus, Sioux, Cheyennen und Comanchen bis in die Ewigkeit zu versorgen.« Wie Finsch ferner bemerkt, folgert Schlagintweit aus dem Umstande, daß er im Mai und Juni 1869 längs der Pacificbahn keine Bisonten zu sehen bekam, sehr mit Unrecht das bereits gänzliche Verschwinden dieses mächtigen Thieres infolge des Baues von Eisenbahnen; denn die frühere Art, durch die Prairien zu reisen, bei welcher Gelegenheit oft hunderte von Fuhrleuten und Auswanderern wochenlang sich umhertrieben, begierig, ihre Fleischtöpfe mit kräftigen Büffelzungen und fleischigen Lendenstückchen zu füllen, hat ohne Zweifel unter den Herden eine größere Vernichtung angerichtet, als dies die Eisenbahnen im Stande sind. »Während wir«, bemerkt Finsch, »anfangs Oktober auf der Hinreise nach Denver kaum mehr als einen Bison zu sehen bekamen, obgleich sie in der Nähe mancher Haltestellen, z.B. Buffalo, ziemlich häufig waren, trafen wir sie auf der Rückreise einen Monat später schon bei Kit Carson in Colorado, obwohl die Hauptzüge laut Zeitungsberichten bereits am Arkansas und Kanadienflusse eingetroffen waren. Auf unseren Jagden sind wir ihnen allerdings niemals in solchen Massen begegnet, wie sie Dixon gesehen; aber nach glaubwürdigen Zeugnissen ist seine Schilderung noch heute zutreffend.

Den von den Leitstieren eingeschlagenen Wegen folgt die ganze Herde unter allen Umständen nach, sei es über Flüsse oder steile Abhänge hinab. Der Schienenweg macht sie gewöhnlich stutzen, die ersten Ankömmlinge bleiben stehen und beriechen das Geleis, gehen dann aber ohne Zögern hinüber und geben damit ein Zeichen für die nachfolgenden, ein gleiches zu thun. Auch die längs der Bahnstrecke zahlreich errichteten hölzernen Schneeschutzwehren beunruhigen die Bisonten nicht; sie benutzen diese wie die Telegraphenstangen, um sich daran zu scheuern. Obwohl sie menschliche Niederlassungen vermeiden, scheuen sie sich vor den einzelnen abgelegenen Prairiehäusern keineswegs und kommen sehr häufig in die Nähe derselben. Unser Wirt in Monotony, Vorsteher einer einsamen Wasserstelle an der Kansasbahn, schoß nur solche Thiere, welche sich ganz in der Nähe zeigten, um die Fortschaffung der todten Riesen zu erleichtern, und versorgte dennoch sein Haus für das ganze Jahr mit Büffelfleisch. An einem Morgen hatte er, noch ehe wir mit dem Frühstück fertig waren, schon drei gewaltige Bullen keine hundertundfunfzig Schritte von seinem Hause entfernt, erlegt. Durch ihn erfuhren wir, daß das Hauptheer der Bisonten im November südlich vorüberziehe; über den Rückzug im Frühjahr aber wußte auch er uns keinen Aufschluß zu geben, weil derselbe in viel kleineren Trupps erfolgt und weit weniger bemerkbar ist. Wir selbst vermochten nicht, uns ein Urtheil zu bilden, da die Fährten auf den bekannten Büffelpfaden, welche die Prairie zu hunderten nach allen Richtungen kreuzen, ebenso allen Richtungen der Windrose zuführen.«

Das Gesellschaftsleben der Bisonten wird hauptsächlich durch zwei Ursachen bedingt, durch den Wechsel des Jahres und durch die Fortpflanzung. Der Frühling zerstreut, der Herbst vereinigt. In den Monaten Juli und August stellen sich die wohlgenährten Stiere bei den Kühen ein, und jeder einzelne von ihnen erwählt sich eine Lebensgefährtin. Ungeachtet solcher Genügsamkeit geht es ohne Kampf und Streit nicht ab, denn auch unter den »Büffeln« befinden sich häufig genug mehrere Bewerber um ein und dieselbe Kuh. Dann entbrennen furchtbare Kämpfe, bis ein Stier als unanfechtbarer Sieger aus solchen hervorgeht. Hierauf sondert sich das Paar von der Herde und hält sich nur bis zu dem Monate zusammen, in welchem der aus solcher Vereinigung hervorgehende Sprößling geboren wird. Sobald ein Paar sich wirklich vereinigt hat, tritt der Frieden unter der Gesammtheit wieder ein. Alle Beobachter versichern, daß man sich kaum ein prachtvolleres Schauspiel denken könne, als solcher Kampf zwischen zwei kräftigen Stieren es gewährt. Der zum Gefecht sich anschickende Bison stampft wüthend den Grund, brüllt laut, schüttelt mit dem tief zu Boden gesenkten Kopfe, erhebt den Schwanz, peitscht mit ihm durch die Luft und stürzt sodann plötzlich mit überraschender Eile auf seinen Gegner zu. Die Gehörne, die Stirnen prallen laut schallend an einander. Demungeachtet hat man, wie Audubon versichert, niemals beobachtet, daß ein Stier von dem anderen in solchem Kampfe getödtet worden wäre. Der dicke Schädel, welcher außerdem durch den Wollfilz auf ihm wohlgeschützt ist, hält einen gewaltigen Stoß ohne Schaden aus, und die kurzen Hörner bilden keine geeigneten Waffen, einen gleich starken Gegner tödtlich zu verletzen. In Ermangelung eines Nebenbuhlers versucht der brünstige Stier seinen Gefühlen in anderer Weise Luft zu machen, indem er sinnlos mit dem Grund und Boden selber kämpft. An einer geeigneten Stelle beginnt er mit den Füßen zu scharren und sodann mit den Hörnern in die Erde zu bohren, schleudert Rasenstücke und die lose Erde nach allen Seiten weg und bildet so eine trichterförmige Mulde von größerer oder geringerer Tiefe. Andere Bullen, welche zu solchen Plätzen kommen, pflegen das Werk des ersten fortzusetzen und vergrößern dadurch die Vertiefung mehr und mehr. Doch scheint es, als ob mit dieser Arbeit auch noch ein anderer Zweck verbunden werde. In den trichterförmigen Vertiefungen nämlich sammelt sich schnell Wasser, und es entsteht sodann eine Badewanne, welche der von der Hitze und den Mücken geplagte Stier mit ersichtlicher Freude benutzt, um sich zu kühlen und vor den Mücken zu schützen. »Allmählich«, sagt Möllhausen, »senkt sich der Bison tiefer und tiefer in den Morast, indem er mit den Füßen stampft und sich im Kreise herumschiebt, und erst, wenn er sich zur Genüge dem Genusse hingegeben, entsteigt er dem Moorbade. Er sieht dann keinem lebenden Wesen mehr ähnlich. Der lange Bart und die dicke, zottige Mähne sind in eine triefende, klebrige Masse verwandelt und nur die rollenden Augen im vollsten Sinne des Worts das einzige, was an dem wandernden Erdhaufen von dem stattlichen Büffel geblieben. Kaum ist der Pfuhl vom ersten verlassen, so nimmt ein anderer den Platz ein, und dieser stellt ihn wieder einem dritten zur Verfügung. So treibt die Herde es fort, bis jeder der anwesenden die Merkmale dieses eigenthümlichen Bades auf seinen Schultern trägt. Dort trocknen sie in eine feste Kruste zusammen, welche erst durch Wälzen im Grase oder durch den nächsten Regen allgemach entfernt wird.«

Die Brunst währt ungefähr einen Monat lang; Stiere aber, welche ihren Trieb nicht befriedigen können, bleiben noch wochenlang nach der eigentlichen Brunstzeit wüthend und bösartig. Ein unausstehlicher Moschusgeruch erfüllt die Luft, macht sie auch dem Jäger schon von weitem kenntlich und durchdringt das Wildpret in einem Grade, daß es, für Europäer wenigstens, vollkommen ungenießbar wird. Die heftige Erregung bringt das Thier außerdem sehr vom Leibe; es vergißt, sich zu äsen, magert ab, entkräftet schließlich und bleibt hinter den eigentlichen Herden zurück. Nun erst kommt es nach und nach wieder zur Besinnung. Die Einsamkeit beruhigt, die Aesung kräftigt, und gegen den Herbst hin ist die unglückliche Liebe vergessen.

Neun volle Monate nach der Paarung, gewöhnlich in der Mitte des März oder im April, bringt die Kuh ihr Kalb zur Welt. Schon früher hat sie sich von dem Stiere, mit welchem sie vorher wochenlang zusammenlebte, getrennt und dafür anderen hochbeschlagenen Kühen angeschlossen. Solche nur aus Mutterthieren bestehenden Gesellschaften erwählen sich die saftigsten Weideplätze und verweilen auf ihnen mit den Kälbern, so lange sich Weide findet. Die Kälber werden überaus zärtlich behandelt und gegen Feinde mit wildem Muthe vertheidigt, verdienen aber auch solche Liebe; denn sie sind muntere, bewegliche, spiellustige, zu heiteren Sprüngen und zu neckischen Scherzen aufgelegte Geschöpfe. Unter regelmäßigen Umständen wachsen sie rasch heran, werden bereits im Herbste entwöhnt und treiben es dann wie die Alten.

Der Bison ist keineswegs ein so faules und der Bewegung abholdes Wesen, wie einzelne Beschreiber behauptet haben. Das uns plump erscheinende Thier bewegt sich mit überraschender Leichtigkeit. Aufmerksame Beobachter wollen gefunden haben, daß es oft mit seiner eigenen Kraft zu scherzen und zu spielen scheint. Ungeachtet seiner kurzen Läufe durchmißt der Bison rasch bedeutende Strecken. Er geht niemals in der faulen Weise, wie ein zahmes Rind, langsam dahin, sondern stets eiligen Schrittes, trabt rasch und ausdauernd und bewegt sich im Galopp mit so großer Schnelligkeit, daß ein Pferd sich anstrengen muß, um mit ihm fortzukommen. Seine Bewegungen sind eigenthümlich kurz abgebrochen und beschreiben, wenn sie beschleunigt werden, sonderbare Wellenlinien, welche dadurch entstehen, daß er die Masse des Leibes bald vorn, bald hinten aufwirft. Aber plump und ungeschickt ist er durchaus nicht, vielmehr gewandt und behend in einer Weise, welche außer allem Verhältnis zu seinem Leibesbau zu stehen scheint. Das Schwimmen übt er mit derselben Kraft und Ausdauer, welche seine Bewegungen überhaupt kennzeichnen, nimmt auch nicht den geringsten Anstand, in das Wasser sich zu begeben. Clarke sah eine Herde über den Missouri setzen, obgleich der Strom an der betreffenden Stelle über eine englische Meile breit war. In ununterbrochener Reihe zogen die Thiere mit großer Schnelligkeit durch das Wasser, eines dicht hinter dem anderen, und während die ersten drüben bereits wieder festen Fuß gefaßt hatten, stürzten sich hüben die letzten noch immer in die Wogen. Die Stimme ist ein dumpfes, nicht eben lautes Brummen, mehr ein Grollen in tiefer Brust als ein Brüllen. Wenn tausende und andere tausende zugleich sich vernehmen lassen, einen sich die Stimmen zu einem Dröhnen, welches mit dem Rollen fernen Donners verglichen wird.

Unter den Sinnen stehen Geruch und Gehör obenan. Der Bison wittert vorzüglich und vernimmt auf weite Strecken hin. Das Gesicht wird von allen Beobachtern gleichmäßig als schwach bezeichnet, obgleich das Auge wohlgebildet ist und sich wohl kaum von dem anderer Wiederkäuer unterscheidet. Wahrscheinlich hindert der dichte Haarfilz, welcher gerade den Kopf umgibt, den Bison am Sehen. Hinsichtlich der geistigen Fähigkeiten unterscheidet sich dieser nicht von anderen Verwandten. Er ist wenig begabt, gutmüthig und furchtsam, schneller Erregungen unfähig, kann aber, gereizt, alle Rücksichten, welche er sonst zu nehmen pflegt, vergessen und dann sehr muthig, boshaft und rachsüchtig sein. Leichter als an wildlebenden bemerkt man angefangenen Bisonten, daß ihr Geist bildsam ist. Auch jene beweisen, daß sie zwischen nützlichem und schädlichem zu unterscheiden wissen; bei diesen nimmt man wahr, daß sie für ihre Verhältnisse ein Verständnis gewinnen, welches man ihnen eigentlich nicht zutraut. Sie sind der Zähmung durchaus nicht unzugänglich, wie früher oft behauptet worden ist, treten vielmehr mit dem Menschen, welcher sie recht zu behandeln weiß, in ein fast freundschaftliches Verhältnis, lernen wenigstens ihren Wärter kennen und in gewissem Grade lieben. Aber freilich währt es lange, ehe sie ihre angeborne Scheu ablegen und zu einer Aenderung ihrer vorgefaßten Meinung sich bequemen. Der Stier zeigt sich unter alten Umständen selbstbewußter, anspruchsvoller, herrschsüchtiger und deshalb muthiger und kampfeslustiger als die Kuh.

Während des Sommers bietet das unscheinbare, aber saftige Gras der Prairien den grasenden Bisonten ein gedeihliches Futter, im Winter müssen sie mit geringer Nahrung vorlieb nehmen und sind zufrieden, wenn sie neben Zweigspitzen und verdorrten Blättern dürres Gras, Flechten und Moos erlangen können. Daß sie zwischen gutem und schlechtem Futter mit Bewußtsein unterscheiden, unterliegt keinem Zweifel: sie bevorzugen wohl das bessere, begnügen sich aber auch mit dem geringsten. »Wenn die drückende Sonnenhitze die grüne Grasflur verbrannt hat«, bemerkt Finsch ferner, »genügen die trockenen Büschel dem Bison noch, und selbst die großen Prairiebrände im Herbste lassen so viele vom Feuer übersprungene Oasen inmitten der schwarzen Fläche übrig, daß die Herden auf ihrer Wanderung hinreichende Nahrung finden. Im Winter freilich sieht es schwieriger um ihre Erhaltung aus, und die kümmerlich unter dem Schnee hervorgekratzten Reste reichen kaum aus; doch eilt dann der Bison seinen südlichen Winterherbergen zu. Weniger als reichliches und frisches Futter können die Thiere des Wassers entbehren. In langen Reihen sieht man sie früh und abends eines hinter dem anderen, die lustig spielenden Kälber zur Seite, auf den von ihnen getretenen, kaum mehr als fußbreiten Wegen, welche ganz das Aussehen von Fußpfaden haben, langsam dahinziehen, ihrem ganz bestimmten Ziele, der Tränke, zustrebend. Hier entwickelt sich dann ein reges Leben. In der Reihenfolge, in welcher die schwarzen Kolosse an den Tümpel gelangen, beginnen sie ihren Durst in tiefen Zügen zu löschen; säumige werden mit sanften Hörnerstößen zur Eile getrieben, und nur hier und da kommt es zwischen recht alten Bullen zu einer ernsteren Rempelei, so daß der in gewisser Entfernung verborgene Beobachter das Aneinanderprallen der Hörner deutlich vernehmen kann.«

Viele und ernste Gefahren bedrohen das Leben des Bisons. Auch er hat zu kämpfen um das Dasein. Nicht allein Mensch und Wolf, sondern ebenso Mangel und Noth treten ihm feindlich entgegen. Der auf der Prairie meist schwere Winter vernichtet hunderte seines Geschlechts, nachdem er sie erst entkräftete und ermattete. Zwar ist der Bison wohl gerüstet, ihm zu widerstehen: sein dichter Wollfilz schützt ihn unter günstigen Umständen genügend gegen die Witterung, und der Haarwechsel seines Kleides steht, wie zu erwarten, in so genauem Einklang mit der Jahreszeit, daß ihn, so zu sagen, der Winter unvermuthet nicht überrascht; aber die Umstände können sehr traurig werden, wenn die Schneedecke allzuhoch den Boden bedeckt und das nach Nahrung suchende Thier trotz aller Anstrengungen nicht genug Aesung findet, um sein Bedürfnis zu befriedigen. Dann verzehrt sich rasch das Feist, welches er während des Sommers sich sammelte, die Entkräftung nimmt mehr und mehr überhand, und es schwindet die Möglichkeit, das Leben zu fristen. Endlich bleibt das ermattete Thier mit verzweifelnder Entsagung ruhig liegen und läßt sich widerstandslos unter der Schneedecke begraben. Jäher noch endet der Winter das Dasein des Bison, wenn dieser einer Eisdecke über die Flüsse mehr vertraut als er sollte. Seine Gewohnheit, in dichtgedrängten Scharen zu wandern, wird ihm dann oft verderblich; unter der ungeheuern Last einer Bisonherde bricht die Eisdecke: die Thiere stürzen ins Wasser, bemühen sich vergeblich, festen Boden wieder zu gewinnen, werden von hunderten, welche nachdrängen, verhindert und gehen elendiglich zu Grunde. In ähnlicher Weise kommen viele Bisonten um, wenn sie im Sommer über die Flüsse setzen und an einer Stelle landen wollen, wo Triebsand oder zäher Schlamm ihnen das Aufsteigen zum Lande erschwert. Ihre ungeheure Kraft ist nicht genügend, die Hindernisse zu überwinden: sie versinken angesichts des sicheren Bodens, im Laufe von Stunden vielleicht, aber unaufhaltsam, in den kleberigen, fesselnden Brei.

An lebenden Feinden fehlt es dem Bison ebensowenig wie irgend einem anderen seines Geschlechts. Es wird gesagt, daß der Griselbär selbst den Kampf mit dem wehrhaften Stiere nicht scheue, und ebenso, daß auch der Wolf wenigstens jüngere Büffel gefährde. Der schlimmste Feind aber bleibt doch der Mensch, zumal der in Amerika erst eingewanderte. »In früheren Zeiten«, so schildert Möllhausen, »als der Büffel gewissermaßen als Hausthier der Indianer betrachtet werden konnte, war keine Verminderung der unabsehbaren Herden bemerkbar; im Gegentheil, sie gediehen und vermehrten sich auf den üppigen Weiden. Nun kamen die Weißen in diese Gegenden. Die reichhaarigen großen Pelze gefielen ihnen, das fette Büffelfleisch fanden sie nach ihrem Geschmacke, und von beidem versprachen sie sich reichen Gewinn. Es wurden zuerst bei den Steppenbewohnern Begierden nachglänzenden oder betäubenden Erzeugnissen der Weißen erweckt und dann im kleinsten Maße für ihre Jagdbeute geboten, worauf die Verheerung begann. Tausende von Büffeln wurden der Zungen wegen, häufiger noch der zottigen Pelze halber erlegt, und in wenigen Jahren war eine bedeutende Verminderung derselben auffallend bemerkbar. Der sorglose Indianer gedenkt nicht der Zukunft; er lebt nur der Gegenwart und ihren Genüssen. Es bedarf bei ihm nicht mehr der Aufmunterung: er wird den Büffel jagen, bis der letzte ihm sein Kleid gelassen. Sicher ist die Zeit nicht mehr fern, wann die gewaltigen Herden nur noch in der Erinnerung leben und dreimalhunderttausend Indianer ihres Unterhaltes beraubt und vom wüthendsten Hunger getrieben, nebst Millionen von Wölfen zur Landplage der angrenzenden Gesittung und als solche dann mit der Wurzel ausgerottet werden.

Mannigfach ist die Art und Weise, durch welche das Thier seinen Verfolgern unterliegen muß. Die Büffeljagd der Prairieindianer ist eine Beschäftigung, durch welche sie sich nicht nur ihren Unterhalt verschaffen, sondern welche ihnen zugleich als höchstes Vergnügen gilt. Beritten auf ausdauernden Pferden, welche sie größtentheils wild in der Steppe eingefangen haben, sind sie im Stande, jedes Wild in der Ebene einzuholen, und suchen einen besonderen Ruhm darin, mit der größten Schnelligkeit und möglichstem Erfolge vom Pferde herab ihre tödtlichen Geschosse unter eine fliehende Herde zu versenden. Beabsichtigt der Indianer eine Büffelherde zu überholen, so entledigt er sich und sein Pferd aller nur entbehrlichen und beschwerlichen Gegenstände: Kleidung und Sattelzeug bleiben zurück; nur eine zwölf Meter lange Leine, von rohem Leder geflochten, ist um die Kinnlade des Pferdes geschnürt und schleppt, über den Hals geworfen, in ihrer ganzen Länge auf der Erde nach. Sie dient zum Lenken, zugleich aber auch, um beim etwaigen Sturze oder sonstigen Unfall das lose Pferd wieder leichter in die Gewalt des Reiters zu bringen.

Der Jäger führt in der linken Hand den Bogen und so viele Pfeile, als er bequem halten kann, in der rechten aber eine schwere Peitsche, mittels welcher er sein flüchtiges Roß durch unbarmherzige Schläge unter die fliehende Herde und an die Seite einer fetten Kuh oder eines jungen Stieres treibt. Das gelehrige Pferd versteht leicht die Absicht seines Reiters und eilt, keiner weiteren Führung bedürfend, dicht an die ausgewählte Beute heran, um dem Jäger Gelegenheit zu geben, im günstigsten Augenblicke den Pfeil bis an die Federn in die Weichen des Büffels zu senden. Kaum schwirrt die straffe Sehne des Bogens, kaum gräbt sich das scharfe Eisen durch die krause Wolle in das fette Fleisch, so entfernt sich das Pferd von dem verwundeten Thiere durch einen mächtigen Sprung, um den Hörnern des wüthend gewordenen Feindes zu entgehen, und ein anderer Stier wird zum Opfer ausgesucht. So geht die Hetzjagd mit Sturmeseile über die Ebene dahin, bis die Ermüdung seines Thieres den wilden Jäger mahnt, der unersättlichen Jagdlust Einhalt zu thun. Alle verwundeten Büffel haben sich indessen von der Herde getrennt und liegen erschöpft oder verendend auf der Straße, auf welcher vor wenigen Minuten die wilde Jagd donnernd dahinbrauste. Die Weiber des Jägers sind seinen Spuren gefolgt und beschäftigen sich emsig damit, die Beute zu zerlegen und die besten Stücke nebst den Häuten nach den Wigwams zu schaffen, wo das Fleisch in dünne Streifen zerschnitten und getrocknet, das Fell aber auf einfache Art gegerbt wird. Natürlich bleibt der bei weitem größte Theil den Wölfen.

Da die lange Kopfmähne des Büffels demselben die Augen verdeckt und ihn am klaren Sehen und Unterscheiden hindert, wird es dem Gegner um so leichter, selbst ohne Pferd auf Beute auszugehen. Er befestigt eine Wolfshaut an seinem Kopfe und Körper, und indem er seine Waffen vor sich hinschiebt, geht er auf Händen und Füßen im Zickzack auf sein Ziel los. Wenn der Wind nicht plötzlich den Indianer in der Kleidung verräth, so gelingt es diesem sicher, aus nächster Nähe einen Büffel zu erlegen, ohne daß dadurch die übrige Herde aus ihrer Ruhe gestört würde. Selbst den Knall der Büchse scheuen diese Thiere nicht, so lange sie mit ihren feinen Geruchswerkzeugen die Anwesenheit eines Menschen nicht wahrnehmen (?). Ein wohl verborgener Schütze vermag manchen Büffel einer ruhig grasenden Herde ohne große Störung mit der Kugel zu fällen: das Todesröcheln des verwundeten veranlaßt höchstens den einen oder den anderen, seinen mähnigen Kopf auf einige Augenblicke forschend zu erheben; dann geht er wieder an seine Lieblingsbeschäftigung, an das Grasen.

Zu allen Jahreszeiten wird dem armen Büffel nachgestellt, selbst dann, wenn der Schneesturm die Niederung mit einer tiefen Decke überzogen hat und die beliebte Jagd mit den Pferden unmöglich geworden ist. Langsam nur kann sich dann die Herde durch den mehrere Fuß hohen Schnee wühlen; der sinnreiche Indianer aber hat sich breite, geflochtene Schneeschuhe an die leichten Füße befestigt, und, ohne auf dem unsicheren Boden einzubrechen, eilt er schnell an den mühsam wadenden Riesen heran und stößt das wehrlose Thier mit der Lanze nieder.«

Heutzutage jagt der Indianer, obschon er bei gewissen Gelegenheiten Bogen und Pfeil noch immer den Feuerwaffen vorzieht, meist mit der Kugelbüchse wie die weißen Einwohner des Landes, welche aber leider nur in seltenen Fällen ein edles Waidwerk treiben.

John Franklin beschreibt eine eigenthümliche Bisonjagd. Unweit Carlston hatte man eine ungeheure Strecke mit Pfählen umzäunt und mit Schneemauern umgeben. Auf der einen Seite war der Schnee bis zur Höhe der Pfähle aufgeworfen und rampenartig geebnet. Zu diesem Pferche trieben berittene Indianer eine Bisonherde und zwangen sie durch entsetzliches Geschrei und durch Flintenschüsse, da hinein zu springen, wo sie dann leicht erlegt wurden.

Audubon theilt uns mit, daß man vom Fort Union aus sogar mit Kanonen unter die Herden schoß. Fröbel erzählt, daß immer, wenn seine Reisegesellschaft Fleisch bedurfte, ein tüchtiger Reiter ausgesandt wurde, solches herbeizuschaffen. Der Mann ritt mitten unter die Herden, welche ihn wenig beachteten, wählte sich ein Thier aus, sprengte auf dieses zu und brachte den kleinen Trupp, zu welchem es gehörte, ins Fliehen, verfolgte sodann das gewählte Opfer, bis er ihm den Revolver an die linke Schulter setzen und schießen konnte. Von Widersetzlichkeiten eines Bison wurde nichts beobachtet. Die benachbarten Herden wichen während der Jagd nur ein wenig zur Seite. Ein Mejikaner, welcher bei Fröbels Karawane war und früher acht Jahre lang als Sklave unter den Comanchen gedient hatte, zeigte sich so geschickt in Handhabung der Wurfschlinge, daß er nicht bloß Bisonkälber, sondern auch erwachsene Kühe damit fing. Er warf diesen die Schlinge um den Hals, und wenn sie dann stehen blieben, um sich loszumachen, ritt er an sie heran, wickelte ihnen die Leine um die Füße, zog sie so fest zusammen, daß die Thiere stürzten, sprang dann schnell vom Pferde und band das Ende der Leine fest um die Füße, worauf das Thier geschlachtet und zerlegt wurde. Haut, Geripp und was man sonst nicht wollte, verblieb den Geiern und Wölfen.

Der Büffeljäger von Fach bedient sich, laut Finsch, sehr schwerer Büchsen, deren Leistungen noch auf fünf- bis siebenhundert Schritte im Stande sind, einen Bison zu Boden zu werfen. Gewöhnliche deutsche Büchsen richten wenig aus, und ihre Kugeln drücken sich meistens an den Knochen platt. Doch sind es immer nur die erfahrensten Jäger, welche sich birschend an die Bisonherde schleichen und die Büchse anstatt des Revolvers gebrauchen. Der Birschgang erfordert auf den baum- und strauchlosen Flächen viele Anstrengung, ebenso ausdauernde Beine als gute Lungen und einen genügsamen Magen, welcher trotz der Sonnenhitze längere Zeit jedes Trunkes entbehren kann. Auch ist es keineswegs leicht, an die Herde sich anzuschleichen; denn nur mit Beobachtung des Windes und wenn man es versteht, wie die Indianer schlangenartig auf dem Bauche sich fortzuschieben, wird dieses überhaupt möglich. Bekundet ein Stück der Herde durch seine Unruhe, daß es etwas verdächtiges wittert, so muß der Jäger unbeweglich still liegen und darf hoffen, daß sein brauner, dem Boden gleich gefärbter Lederanzug ihn nicht sichtbar werden läßt. Auch wenn er den Schuß abgegeben hat, muß er dieselbe Vorsicht beobachten und liegen bleiben, um unter Umständen noch weitere Schüsse abgeben zu können. Zwar kennen die Bisons gegenwärtig die Bedeutung eines Gewehrschusses gar wohl und werden durch ihn jederzeit in die Flucht gejagt, jagen mit gesenktem Kopfe und hoch erhobenem Schwanze einige hundert Schritte dahin, halten hierauf an, drehen sich und glotzen, die mächtigen zottigen Köpfe nach dem Jäger gewendet in die Prairie hinaus, verlassen aber einen verwundeten Gefährten in der Regel nicht sofort. Hat nämlich die erste Kugel ein Stück tödtlich getroffen oder verwundet, so bringt dies bei den übrigen eine unerwartete, dem kundigen Jäger wohlbekannte Wirkung hervor. Anstatt zu fliehen, werden sie beim Anblick des Blutes wie von einem Zauber zurückgehalten, starren den gefallenen Genossen entsetzt an, umspringen ihn in wilden Sätzen und lassen sich erst durch wiederholte Schüsse, welche neue Opfer fordern, in die Flucht treiben. So geschieht es, daß der erfahrene Jäger oft den größeren Theil eines Truppes niederdonnert, ohne daß die Riesen, welche ihm das Jagen sehr verleiden und die Prairie, wären sie ihrer Kraft sich bewußt, bald von ihren furchtbaren Feinden säubern könnten, daran denken, zum Angriffe überzugehen.

Gleichwohl laufen nicht immer alle Bisonjagden so gut ab, als es nach dem bisher mitgetheilten scheinen möchte. Wyeth sah, daß ein Indianer, welcher einem verwundeten Bison noch zusetzte, hart büßen mußte. Das Thier wendete sich plötzlich gegen ihn, sein scheuendes Pferd warf ihn ab, und ehe er noch aufspringen konnte, hatte der Büffel ihm die Brust durchbohrt. Einen anderen derartigen Fall erzählt Richardson. In der Nähe von Carltonhouse schoß ein Handlungsdiener der Hudsonsbaigesellschaft nach einem Bison. Derselbe brach auf den Schuß zusammen, und der unvorsichtige Schütze eilt nach ihm hin, um die Wirkung seines Geschosses zu erfahren. Da erhob sich plötzlich der verwundete Büffel und stürzte auf den Gegner los. Unser Handlungsdiener, ein Mann von seltener Stärke und Geistesgegenwart, packte das Thier, als es mit den Hörnern nach ihm stieß, bei den langen Stirnhaaren und kämpfte aufs tapferste gegen den übermächtigen Gegner, verstauchte sich aber leider beim Ringen sein Handgelenk, wurde wehrlos, stürzte ermattet zu Boden und erhielt in demselben Augenblicke zwei oder drei Stöße, welche ihm die Besinnung raubten. Seine Gefährten fanden ihn im Blute schwimmend, an mehreren Stellen schwer verwundet; der Bison lagerte neben ihm, augenscheinlich darauf lauernd, daß der Besinnungslose wieder ein Lebenszeichen von sich geben möge, worauf er ihn jedenfalls sofort getödtet haben würde. Erst nachdem der verwundete Büffel sich entfernt hatte, konnte der Beschädigte weggetragen werden; er genas zwar von den unmittelbaren Folgen der Verletzung, starb aber wenige Monate später. Ein anderer Jäger mußte mehrere Stunden auf einem Baume zubringen, auf welchen er vor dem Angriff eines wüthenden Bison sich geflüchtet hatte, weil dieser ihn hartnäckig belagerte. Auch die Jagden zu Roß sind keineswegs immer leicht und ungefährlich. »Bald«, sagt Finsch, »geht die Hetze durch eine Ansiedelung der Prairiemurmelthiere (Bd. II, S. 294), ein sogenanntes Hundedorf, in dessen unterwühltem Boden Pferde und Reiter leicht zu Falle kommen, bald setzt eine drei bis vier Meter abfallende Regenrinne, in welche sich der Bison als gewandtes Thier ohne Zögern hinabstürzt, dem Verfolger ein Ziel, oder das Pferd wird im letzten Augenblicke vor dem schnaubenden Ungeheuer, wenn dieses seinen mächtigen, zottigen Kopf umwendet, scheu und springt zur Seite, wobei der Reiter aus dem Sattel kommt. Auch bietet die Büffeljagd Gelegenheit zu Reibereien zwischen verschiedenen Indianerstämmen oder zwischen diesen und den Weißen, und da die Skalpe der Bleichgesichter noch heutigen Tages bei allen Indianern hoch im Werthe stehen, so kann die Begegnung mit einer Horde jagender Indianer für einzelne Waidmänner leicht verhängnisvoll werden, selbst wenn die ersteren nicht den Kriegspfad gehen und mit dem großen Vater in Washington im tiefsten Frieden leben. So ereignete es sich noch im Jahre 1872, daß drei Engländer fröhlich auf die Bisonjagd zogen, um nimmer wiederzukehren; sie waren von Indianern überfallen und ihrer Kopfhaut beraubt worden, wie dies ihre später gefundenen Leichname bestätigten. Im ganzen jedoch geschieht wenig Unglück bei der Bisonjagd, und selbst die Fälle, daß sich ein verwundeter Stier auf seinen Angreifer stürzt, sind selten.«

Gegen die Angriffe der Wölfe und die noch schlimmeren der Bullenbeißer weiß sich der Bison mit großer Gewandtheit zu sichern. Wenn einer jener Räuber in dem zottigen Felle des Bison sich festbeißt, wird er von diesem durch eine einzige Bewegung über den Kopf hinweg geschleudert, unter Umständen aber auch auf den Hörnern aufgefangen und dann sehr bald abgethan. Selbst gut eingehetzte Doggen mußten dem Bison unterliegen. Sie griffen ihn nur von vorn an und verbissen sich fest in seine Oberlippe; allein der Stier wußte sich zu helfen, stellte rasch die Vorderbeine auseinander, zog die Hinterbeine nach, stürzte sich nach vorn auf den Hund und erstickte ihn unter seiner gewaltigen Last.

Das getrocknete Fleisch, welches unter dem Namen »Pemmikan« in Amerika bekannt ist, wird weit und breit versandt und von allen Reisenden als wohlschmeckend gerühmt; die Zunge gilt als Leckerbissen. Das Fleisch der Kühe ist noch fetter als das der Stiere und das der Kälber überaus zart. Aus dem Felle verfertigen sich die Indianer warme Kleidungsstücke, Zeltwandungen und Betten, Sättel, Gurte usw., beschlagen auch wohl das Geripp ihrer Kähne damit. Die Knochen müssen ihnen Sattelgestelle und Messer liefern, mit denen sie dann die Häute abhären; aus den Sehnen zwirnen sie sich Saiten für ihre Bogen und Faden zum Nähen; aus den Füßen und Hufen bereiten sie durch Kochen einen haltbaren Leim; die starken Haare des Kopfes und des Halses werden zu Stricken gedreht; aus den Schwänzen macht man Fliegenwedel; der Mist dient als Brennstoff. Auch die Europäer sind Liebhaber der Bisonfelle. Das Leder ist vorzüglich, obgleich etwas schwammig, das Fell mit den Haaren zu Decken aller Art zu gebrauchen, so daß fehlerfreie Stücken schon in Kanada mit drei und vier Pfund Sterling bezahlt werden. Die Wolle, von welcher ein einziges Vlies bis vier Kilogramm liefern kann, läßt sich ebensogut wie Schafwolle verarbeiten, wird auch in manchen Gegenden zur Erzeugung warmer und sehr dauerhafter Stoffe verwendet.

Leider werden viel mehr Bisonten der unbezwinglichen Jagdlust der Weißen als dem wirklichen Nutzen geopfert. »Man führt«, klagt Möllhausen, »den Ausrottungskrieg gegen die Zierde der Grassteppen auf unbarmherzige Weise fort, und keinem Gedanken auf Schonung wird Raum werden, bis der letzte Büffel, bald nach ihr die letzte Rothhaut und mit ihr die einzige Naturdichtung des großen amerikanischen Festlandes verschwunden sein wird.« Amerikanische Blätter der neuesten Zeitstimmen diesen Klagen vollständig bei. »Noch vor wenigen Jahren«, heißt es in einem mir zugegangenen Zeitungsberichte, »trabten zahllose Bisonherden über die unendliche Prairie östlich der Felsenberge: jetzt sieht man dort nur noch deren bleichende Gebeine. In welcher Weise man den Krieg gegen die Thiere führt, welches unverzeihliche Gemetzel man anrichtet, geht am besten aus einer Angabe hervor. Am Rickareeflusse allein lagerten im vergangenen Sommer (1874) zweitausend Büffeljäger, und mehrere von ihnen rühmten sich, daß sie im Laufe des Sommers gegen zwölfhundert dieser Thiere erlegt hatten; ein aus sechszehn Jägern bestehender Trupp erklärte, im Laufe einer Jahreszeit achtundzwanzigtausend Bisonten getödtet zu haben.« Das ist keine Jagd mehr, sondern nur noch ein sinnloses Morden, ein nichtswürdiges Abschlachten, welches gebildet sein wollenden Menschen offenbar zur Schande gereicht und den Untergang der Thiere nothwendig herbeiführen muß. Auch Finsch, welcher minder trübe als Möllhausen in die Zukunft sieht, kann nicht umhin, die abscheuliche Verwüstungssucht der Amerikaner zuzugestehen. »Während der rothe Mann«, sagt er, »den Bison nur zu seinem Lebensunterhalte jagt, schießt der Weiße tausende ausschließlich zu seinem Vergnügen, zum Spaße, aus ungezügelter Jagdlust todt. Es macht einen traurigen Eindruck, in der Prairie überall diesen Spuren nutzloser Verwüstung zu begegnen. Bald stoßen wir auf einzelne Schädel, bald auf mehr oder minder vollständige Gerippe und Leichname, an denen Raben, Heul- und Falbwölfe nagen, oder welche durch Prairiebrand gebraten und zu einer unförmlichen Masse umgestaltet sind; bald ist es ein verwundeter Bison, welcher todeswund da liegt oder sich mühsam hinschleppt. So verwerflich diese Vernichtungen sind, man wird milder über ihre Urheber urtheilen, wenn man bedenkt, daß in der menschenleeren Einöde ohne Fuhrwerk das Fortschaffen solcher zehn bis funfzehn Centner schweren Fleischmassen eben eine Unmöglichkeit ist, und daß der glückliche Jäger seine herrliche Beute den Raubthieren oft überlassen muß, um sich mit der Zunge oder der Endhälfte des Schwanzes zu begnügen. Doch bleibt dieses zwecklose Hinmorden dem Indianer natürlich unbegreiflich und ein Räthsel, welchem er am liebsten mit Tomahak und Skalpirmesser ein Ende machen möchte.«

»Wenn«, so schließt mein kundiger Freund, »in nicht näher zu berechnendem Zeitraume der schwarze fette Boden der Prairie durch den Fleiß und die Ausdauer des weißen Mannes in lachende Fluren und Gefilde verwandelt sein wird, dann werden wir Spuren seines rothen Bruders, entartet oder als Mischlingsvolk, noch lange begegnen, den Bison aber nur noch in geschützten Gehegen oder in unseren Thiergärten finden. So unaufhaltsam dieses Schicksal trotz aller zu ergreifender Schutzmaßregeln sich erfüllen muß, immerhin wird für die Erhaltung des theilnahmswerthen Thieres besser gesorgt werden, als dies bei uns mit dem Wisent geschah. Wir vertrauen, daß eine Regierung, welche die Riesen des Pflanzenreiches, die mächtigen Mammuthbäume Kaliforniens, das unübertrefflich malerische und großartige Yellowstonethal mit seinen Felswänden, Seen und Wasserfällen als Volkseigenthum zum Gemeingut aller machte, welches die Seelöwen am Gestade des Stillen Meeres unter Schutz stellte, auch für die Erhaltung des Bison Bezirke abstecken wird, gegen welche der Bialow ieser Wald mit seinen siebzehn Geviertmeilen verschwindet, und in denen der Bison unbehelligt von Weißen und Rothhäuten für lange Zeit unter kräftigem Schutze fortleben und gedeihen wird.«

Erst seit wenigen Jahren sieht man Bisonten in unseren europäischen Thiergärten. Ein englischer Lord soll, wie man mir in London mittheilte, einige Paare dieser Rinder aus Amerika eingeführt und auf seinen Besitzungen in Schottland eine Herde von funfzehn bis zwanzig Stück gezüchtet haben. Nach seinem Tode wurden die Bisonten verkauft und gelangten zunächst in London auf den Thiermarkt. In der Neuzeit kamen wiederholt junge Pärchen von drüben herüber, so daß man sie gegenwärtig in jedem Thiergarten sieht. Zwei Bisons, welche ich pflegte, waren im Anfange sehr scheu und furchtsam, wichen vor dem ihnen sich nahenden Menschen eilig zurück, bedrohten ihn aber auch nicht selten in bedenkenerregender Weise, so daß der Wärter manchmal seine Noth mit ihnen hatte. An den Stall, oder richtiger an ihre Krippe, gewöhnten sie sich bald; doch kamen sie nur dann zum Fressen, wenn es in der Nähe ihres Geheges ruhig war. Von Fremden hielten sie sich möglichst fern, wie sie überhaupt gegen jede engere Verbindung mit den Menschen eine entschiedene Abneigung an den Tag legten. Dies alles verlor sich schon nach wenigen Monaten; sie erkannten die Herrschaft des Wärters an und fügten sich ihr gutwillig, achteten auf den Zuruf, kamen vertrauensvoll an das Gitter heran und nahmen ihm oder mir das vorgehaltene Futter aus der Hand. Auch gegen Fremde zeigten sie sich bald ebenso gleichgültig, als sie früher furchtsam waren. Hinsichtlich ihrer Nahrung erheben die Bisons wenig Ansprüche, obwohl sie besseres Futter von schlechterem sehr wohl zu unterscheiden wissen und entschieden bevorzugen. Dieselbe Nahrung, welche wir unseren Hauskühen reichen, genügt ihnen vollständig; eingemaischtes Futter scheinen sie jedoch zu verschmähen. In ihrem Stalle halten sie sich so wenig als möglich auf, verweilen vielmehr auch im ärgsten Wetter lieber außerhalb desselben in ihrem Gehege als in dem schützenden Gebäude. Während des Winters fanden wir sie auf dem Eise liegen, nach starkem Schneefalle oft mit einer dichten Decke belegt. Bei heftigem Regen wenden sie sich höchstens mit den Köpfen ab. Uebertages pflegen sie still und träge auf einer und derselben Stelle zu verweilen; gegen Sonnenuntergang werden sie munter und galoppiren dann mit lustigen Sprüngen leicht und behend in ihrem Gehege umher; nachts sind sie immer rege. Bei geeigneter Pflege pflanzen sie sich regelmäßig fort, und die in Gefangenschaft gebornen Kälber, welche von ihren Müttern gegen Zudringlichkeiten irgend welcher Art kräftigst in Schutz genommen werden, wachsen eben so leicht heran wie die Nachkommen unserer Hausrinder.

Der Amerikaner Wickleff theilt Audubon mit, daß er sich dreißig Jahre mit der Bisonzucht beschäftigt und nicht allein Bisonten unvermischten Blutes gepaart, sondern sie auch wiederholt mit Hausrindern gekreuzt und Nachkommen erhalten habe, welche wiederum unter sich fruchtbar gewesen sein sollen. Der Mann zweifelt nicht, den Bison unter entsprechender Pflege mit der Zeit zu einem wichtigen Hausthiere werden zu sehen, und verspricht sich von seiner Zucht guten Erfolg. Wieviel oder ob überhaupt wahres an Wickleffs Angaben, lasse ich dahin gestellt sein.

*

Die Rinder im engsten Sinne (Bos), zu denen unsere Hausthiere gehören, bilden eine Gruppe für sich, welche sich durch lange, platte Stirn, große, an ihrer Wurzel nicht übermäßig verdickte, in gleicher Höhe mit der Stirnleiste stehende Hörner, eine ziemlich dichte und kurze Behaarung, und innerlich durch dreizehn oder vierzehn rippentragende, sechs rippenlose und vier Kreuzwirbel kennzeichnen.

Noch vermögen wir nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob das Festland Indiens von einem oder aber von zwei zu der vorstehend gewürdigten Untersippe gehörigen Wildrindern bewohnt wird. Im Jahre 1802 machte Lambert die wissenschaftliche Welt mit einem indischen Wildstiere bekannt, welchen er nach einem lebend in England angelangten Männchen beschrieb und, sehr bezeichnend, Stirnrind nannte, fügte seiner Beschreibung des Thieres auch eine kurze, von Harris herrührende Lebensschilderung hinzu, aus welcher wir unter anderem erfahren, daß das Thier bei den Hindu Gayal heißt, den Eingeborenen allgemein bekannt ist, von ihnen nicht selten gezähmt und sodann wie ein Hausrind verwendet, auch wohl, behufs Veredelung der Rassen des letzteren, mit diesem gekreuzt wird. Zweiundzwanzig Jahre später beschrieb Traill unter dem einheimischen Namen Gaur einen ebenfalls auf dem Festlande Indiens lebenden Wildstier, in welchem er eine von dem Gayal verschiedene Art zu erkennen vermeinte. Die in Indien lebenden englischen Forscher und Jäger stimmen Traill bei, wogegen europäische Thierkundige, von denen einzelne durch neue Benennungen des einen oder anderen Rindes die Streitfrage zu einer noch verwickelteren machten, beide Thiere für gleichartig erklärten. Nachdem ich alle mir bekannten Mittheilungen über die beregten Rinder durchgesehen habe, muß ich mich dahin aussprechen, daß die Frage zur Zeit, aus Mangel an genügendem Stoff behufs ein gehender Vergleichung, kaum entschieden werden kann, daß jedoch die vorliegenden Berichte mehr für die Artverschiedenheit als die Arteinheit der beiden Wildrinder zu sprechen scheinen.