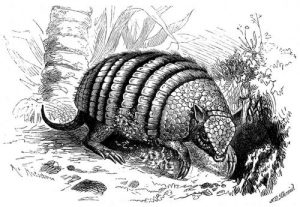

Das Sechsbindengürtelthier (Dasypus sexcinctus, D. setosus und gilvipes), welches unsere Abbildung darstellt, ähnelt dem beschriebenen Verwandten, ist einschließlich des 20 Centim. langen Schwanzes 56 bis 60 Centim. lang, trägt hinter und zwischen den Ohren ein aus acht Stücken bestehendes Schilderband, hat zwischen dem Schulter- und Rückenpanzer sechs breite Gürtel und bräunlichgelbe, oberseits dunklere Panzer- und blaßbräunlichgelbe Hautfärbung.

Gürtelthiere leben nicht in einem bestimmten Gebiete, sondern ändern öfters ihr Lager. Dieses besteht in einer gangförmigen, ein bis zwei Meter langen Höhle, welche von ihnen selbst gegraben wird. An der Mündung ist die Höhle kreisförmig und hat nach der Größe des Thieres einen Durchmesser von 20 bis 60 Centim.; gegen das blinde Ende zu wird der Gang weiter und zuletzt kesselartig, so daß das Thier im Grunde bequem sich umdrehen kann. Die Richtung des Ganges ist verschieden. Anfangs geht derselbe schief, meist unter einem Winkel von etwa vierzig bis fünfundvierzig Graden in die Tiefe hinab, dann wendet er sich bald gerade, d. h wagerecht fort, bald biegt er sich nach dieser oder jener Seite hin. In solchen Höhlen bringen die Gürtelthiere alle Zeit zu, welche sie nicht zum Aufsuchen ihrer Beute verbrauchen. In den Wildnissen gehen sie, wenn der Himmel bewölkt und das grelle Sonnenlicht ihnen nicht beschwerlich fällt, auch bei Tage aus, in bewohnten Gegenden verlassen sie die Baue nicht vor einbrechender Dämmerung, streifen dann aber während der ganzen Nacht umher. Es scheint ihnen ziemlich gleichgültig zu sein, ob sie zu ihrer Höhle sich zurückfinden oder nicht; denn sie graben sich, falls sie den Weg verfehlt haben sollten, ohne weitere Umstände eine neue. Hiermit verbinden sie zugleich einen doppelten Zweck. Azara beobachtete, und andere Naturforscher bestätigen dies, daß die Gürtelthiere ihre Baue hauptsächlich unter Ameisen- oder Termitenhaufen anlegen, weil sie hierdurch in den Stand gesetzt werden, ihre hauptsächlichste Nahrung mit größter Bequemlichkeit auch bei Tage einzusammeln.

Sie unterwühlen solche Haufen und bringen es schließlich dahin, daß der Bau, für eine gewisse Zeit wenigstens, ausgenutzt wird. Dann kann ihnen nichts mehr an der alten Höhle liegen, und sie sind gewissermaßen gezwungen, sich eine neue zu graben, um einen erschöpften Boden mit einem frischen zu vertauschen. Nächst den Ameisen oder Termiten besteht ihre Nahrung vorzüglich aus Käfern und deren Larven, aus Raupen, Heuschrecken und Erdwürmern. Rengger bemerkte, daß ein Tatu Mistkäfer, welche sich in die Erde eingegraben, herausscharrte und hervorkommende Regenwürmer begierig aufsuchte und verzehrte, berichtigt aber die Meinung von Azara, welcher glaubte, daß kleine Vögel, nämlich Erdnister, sowie Eidechsen, Kröten und Schlangen vor den Nachstellungen der Gürtelthiere nicht sicher seien, und glaubt auch, daß das Aas von ihnen bloß zu dem Zwecke aufgesucht werde, um die dort sich findenden Kerbthiere aufzufressen. Unzweifelhaft fest dagegen steht, daß Gürtelthiere Pflanzennahrung zu sich nehmen: Rengger hat solche in dem Magen der von ihm getödteten Thiere gefunden.

Höchst wahrscheinlich geht das Gürtelthier, solange es einen ergiebigen Bau unter einem Termitenhaufen bewohnt, mehrere Nächte gar nicht nach Nahrung aus, sondern verweilt Tage lang im Baue, nimmt die von oben herabfallenden Ameisen gemächlich mit seiner Zunge auf und schluckt sie hinab. Sobald aber die Weide im Hause anfängt knapp zu werden, unternimmt es Streifzüge, besucht Gärten und Pflanzungen, um Raupen, Larven und Schnecken aufzulesen, unterwühlt einen oder den andern Ameisenhaufen usw. Zwei verschiedene, sich gerade antreffende Gürtelthiere geben sich bei gelegener Zeit wohl auch ein Stelldichein und verweilen ein paar Minuten mit einander. Auf solchen nächtlichen Streifereien findet, wie Rengger bei Mondscheine beobachtete, die Paarung statt. Männchen und Weibchen begegnen sich zufällig, beschnuppern sich ein paar Minuten lang, befriedigen ihren Geschlechtstrieb und trollen weiter, so gleichgültig, als hätte es für das eine oder das andere kein zweites Gürtelthier in der Welt gegeben.

Es läßt sich erwarten, daß die geschilderten Streifereien immer nur innerhalb eines kleinen Kreises stattfinden können. Der gewöhnliche Gang aller Armadille ist ein langsamer Schritt, die größte Beschleunigung, deren sie fähig sind, ein etwas schnellerer Wechsel der Beine, welcher sie immerhin so rasch fördert, daß ein Mensch sie nicht einholen kann. Sätze zu machen oder sich schnell und gewandt herum zu drehen, sind ihnen Dinge der Unmöglichkeit. Ersteres verwehrt die Schwerleibigkeit, das letztere der enge Anschluß des Panzers. So können sie also, wenn sie ihren Lauf auf das äußerste beschleunigen wollen, nur in gerader Richtung oder in einem sehr großen Bogen dahintrollen, und sie würden ihren verschiedenen Feinden geradezu widerstandslos preisgegeben sein, wenn sie nicht andere Kunststücke verständen. Was ihnen an Gewandtheit gebricht, wird durch ihre große Muskelkraft ersetzt. Diese zeigt sich besonders in der Schnelligkeit, mit welcher sie sich in die Erde eingraben, und zwar an Stellen, wo eine Haue nur mit Mühe eindringt, z.B. am Fuße von Termitenhügeln. Ein ausgewachsener Tatu, welcher einen Feind in der Nähe wittert, braucht nur drei Minuten, um einen Gang zu graben, dessen Länge die seines Körpers schon um ein beträchtliches übertrifft. Beim Graben kratzen die Gürtelthiere mit den Nägeln der Vorderfüße die Erde auf und scharren mit den Hinterfüßen den aufgelockerten Theil derselben hinter sich. Sobald sie sich über Körperlänge eingegraben haben, ist selbst der stärkste Mann nicht mehr im Stande, sie, am Schwanze sie packend, rückwärts aus dem Gange herauszuziehen. Da ihre Höhlen niemals größer sind, als zum Einschlüpfen eben erforderlich, brauchen sie nur ihren Rücken etwas zu krümmen, dann leisten die Ränder der Binden nach oben und die scharfen Klauen nach unten hin so starken Widerstand, daß alle Manneskraft vergeblich ist, ihn zu bewältigen. Azara sah, daß man ohne Erfolg einem Tatu, um ihn leichter herauszuziehen, ein Messer in den After stieß: das Thier hielt sich krampfhaft fest und grub dann weiter. Oft befreien sie sich auch, wenn man sie bereits aus der Höhle herausgezerrt hat, indem sie sich plötzlich zusammenbiegen und einer Springfeder gleich, wieder ausstrecken. Hensel bestätigt diese Angabe älterer Forscher und fügt hinzu, daß der gefangene Tatu sich absichtlich verstelle, scheinbar voller Entsagung in sein Schicksal ergäbe, sofort aber zu befreien suche, falls er fühle, daß der eiserne Druck der Hand nachgelassen habe.

Je nach dem Zeitpunkte der Begattung wirft das Weibchen im Winter oder im Frühjahre, trotz seiner geringen Zitzenzahl, vier bis sechs Junge und hält sie während einiger Wochen sorgsam in seiner Höhle versteckt. Die Jungen lassen sich schwer unterscheiden, und die Brasilianer glauben deshalb, daß alle eines Wurfes desselben Geschlechtes seien. Wahrscheinlich dauert die Säugezeit nicht lange; denn man sieht die Jungen bald im Felde umherlaufen. Sobald sie einigermaßen erwachsen sind, geht jedes seinen eigenen Weg, und die Alte bekümmert sich nicht im geringsten mehr um ihre Sprößlinge. Ueberhaupt findet man die Gürtelthiere immer einzeln und höchstens die Mutter mit ihren saugenden Jungen in einem und demselben Baue.

Man jagt den Tatu gewöhnlich bei Mondscheine. Der Jäger bewaffnet sich mit einem dicken Stocke von hartem Holze, welcher am Ende spitz oder auch keulenförmig zuläuft, und sucht mit einigen Hunden das Wild auf. Bemerkt der Tatu die Hunde noch rechtzeitig, so flieht er augenblicklich nach seiner eigenen Höhle oder gräbt sich so schnell als möglich und zwar viel lieber, als er in einem fremden Baue seine Zuflucht sucht, eine neue. Kommen ihm die Hunde aber auf den Leib, ehe er die Höhle gewinnt, so ist er verloren. Da sie ihn mit den Zähnen nicht anpacken können, halten sie ihn mit der Schnauze und den Pfoten fest, bis der Jäger hinzukommt und ihn durch einen Schlag auf den Kopf erlegt. Geübte Hunde suchen, laut Hensel, den laufenden Tatu mit der Nase umzuwenden, um ihn an der Unterseite angreifen zu können, und zerreißen ihn, sobald dies geschehen ist, augenblicklich im buchstäblichen Sinne des Wortes, wobei der Panzer unter ihren Zähnen kracht, als wenn Eierschalen zerdrückt werden. Ein Tatu im Baue entgeht den Hunden immer, weil ein Nachgraben von ihrer Seite stets erfolglos bleibt, auch wenn der Bau nicht tief ist; denn das Gürtelthier gräbt schneller weiter, als die größeren Hunde folgen können. Wenn es von den Hunden gepackt ist, denkt es nie daran, sich irgendwie zu vertheidigen, obgleich es augenscheinlich mit seinen Krallen bedeutende Verletzungen beibringen könnte. Azara sagt, daß es durchaus kein streitbares Wesen habe, sondern im Gegentheil friedlicher noch sei als selbst das Opussum, welches, so feig es sich auch anstelle, doch zuweilen tüchtig beiße. Hat sich der Tatu aber noch rechtzeitig in seine Höhle geflüchtet, so wird dieselbe von dem Jäger mit einem Stocke solange vergrößert, bis sie weit genug ist, daß der Mann das Gürtelthier beim Schwanze ergreifen kann. Dann packt er diesen mit der einen Hand und stößt mit der andern das Messer in den After des unglücklichen Geschöpfes. Der heftige Schmerz hindert es gewöhnlich, sich gegen die Wände anzustemmen, und gibt es seinem grausamen Feinde preis. Nach Hensel und Tschudi bedarf es eines solchen Verfahrens nicht. Es genügt, wenn zwei Jäger sich vereinigen und der eine den Tatu am Schwanze so fest wie möglich hält und der andere mit seinem Messer die Erde etwas entfernt, so daß er im Stande ist, ein Hinterbein zu fassen. Sobald dies geschehen ist, gibt der Tatu nach. Laut Tschudi führt es schon zum erwünschten Ziele, wenn man ihn mit einem Strohhalme unter dem Schwanze kitzelt oder an der nämlichen Stelle leicht mit einer brennenden Cigarre berührt, weil er in beiden Fällen seinen Widerstand aufgibt. Hält er sich in einem tiefern Baue auf, so läßt sich dieses Verfahren freilich nicht anwenden; denn hier liegt er nicht weit von der Mündung des Baues auf einem Lager von Blättern und flieht nicht, auch wenn die Hunde schon am Loche an zu arbeiten beginnen. Erst wenn man durch dasselbe einen Halm oder Stock steckt, eilt er brummend und polternd in die Tiefe. Hat man Wasser in der Nähe, so füllt man oft erfolgreich die Röhre mit diesem an und nöthigt das Thier dadurch, den Bau zu verlassen; oder richtet an der Mündung derselben eine Falle her, welche es beim Heraustreten erschlägt.

Bei der Unmasse von Höhlen, welche man da findet, wo die Thiere häufiger sind, würde es schwer sein, die bewohnten von den verlassenen zu unterscheiden, wüßten die geübten Indianer nicht kleine Anzeichen zu deuten. Nach den bewohnten Höhlen hin sieht man eine eigenthümliche Spur im Sande verlaufen, eine kleine seichte Rinne nämlich, welche von dem nachschleppenden Schwanze gezogen wird. Vor der Höhle findet man auch gewöhnlich den Koth des Bewohners, weil dieser nie im Innern des Baues abgelegt wird, und endlich bemerkt man in allen Höhlen, welche gerade Tatus beherbergen, eine Menge von Stechmücken schwärmen, – jedenfalls in der Absicht, dem wehrlosen Panzerträger an den nichtgeschützten Theilen seines Leibes Blut abzuzapfen. Diese Anzeichen genügen erfahrenen Jägern vollständig. Alle Gürtelthiere sind den Südamerikanern verhaßte Geschöpfe, weil sie vielfache Unglücksfälle verschulden. Die kühnen Reiter der Steppen, welche den größten Theil des Lebens auf dem Pferde zubringen, werden durch die Arbeit der Gürtelthiere hier und da arg belästigt. Das Pferd, welches in gestrecktem Galopp dahinjagt, tritt plötzlich in eine Höhle und wirft den Reiter ab, daß er in weitem Bogen dahinschießt, bricht auch wohl ein Bein bei solchen Gelegenheiten. Deshalb verfolgen die Eigenthümer aller Meiereien die armen Panzerträger auf das erbittertste und grausamste. Außer den Menschen stellen ihnen die größeren Katzenarten, der brasilianische Wolf und der Schakalfuchs nach; doch scheinen ihnen alle diese Feinde nicht eben viel Schaden zu thun, da sie an den Orten, wo der Mensch sie in Ruhe läßt, immer in großer Anzahl vorkommen.

Selten werden in Paraguay Tatus aufgezogen. Sie sind zu langweilige und ihres Grabens wegen auch zu schädliche Hausgenossen, als daß der Mensch sich besonders mit ihnen befreunden könnte. Uebertages halten sie sich in einem Winkel ihres Käfigs ganz ruhig, ziehen die Beine unter ihren Panzer zurück und senken die spitzige Schnauze gegen den Boden; bei einbrechender Nacht dagegen beginnen sie umherzulaufen, nehmen die ihnen vorgelegte Nahrung zu sich und versuchen von Zeit zu Zeit mit ihren Nägeln ein Loch auszuscharren. Läßt man sie in einem Hofe frei sich bewegen, so wühlen sie sich zuweilen schon bei Tage, gewiß aber in der ersten Nacht in die Erde ein und leben dann wie im Zustande der Freiheit, d.h. zeigen sich bloß bei Nacht und graben sich alle drei oder vier Tage eine neue Höhle. Niemals beweisen sie durch irgend eine Handlung, daß sie erheblichen Verstand besitzen. Den Menschen scheinen sie kaum von anderen Geschöpfen, mit denen sie leben, zu unterscheiden; doch gewöhnen sie sich daran, von ihm berührt und herumgetragen zu werden, während sie vor Hunden und Katzen zu fliehen suchen. Erschreckt man sie durch einen Schlag oder starken Laut, so springen sie einige Schritte weit fort und versuchen sogleich ein Loch zu graben. In ihrem Laufe achten sie weder auf leblose Gegenstände noch auf lebende Thiere, welche ihnen im Wege liegen, sondern rennen über alles hinweg. Unter ihren Sinnen steht der Geruch oben an, das Gehör ist schwächer, und die Augen werden vom hellen Sonnenscheine vollständig geblendet, sind auch in der Dämmerung nur zum Beschauen ganz nahe liegender Gegenstände befähigt.

Die Nahrung der gefangenen Gürtelthiere, welche man auch häufig nach Europa bringt und in den meisten Thiergärten mit den Affen zusammensperrte, besteht aus Würmern, Kerbthieren, Larven und rohem oder gekochtem Fleische, welches letztere man ihnen aber in kleinen Stücken vorwerfen muß, weil sie von größeren nichts abbeißen können. Sie ergreifen die Speise mit den Lippen oder mit ihrer sehr ausdehnbaren Zunge. Bei einigermaßen entsprechender Pflege halten sie sich im besten Wohlsein jahrelang, dienen willig oder willenlos den Affen zu Reitthieren und Spielkameraden, lassen sich alles gefallen, gewöhnen sich an Spaziergänge bei Tage und schreiten auch wohl zur Fortpflanzung. Junge, welche im Londoner Thiergarten geboren wurden, kamen blind zur Welt, und ihre noch weiche Haut zeigte alle Falten und Felder des erwachsenen Thieres. Ihr Wachsthum ging außerordentlich schnell vor sich; eines hatte in Zeit von zehn Wochen 52 Unzen an Gewicht gewonnen und 25 Centim. an Größe zugenommen. Im Kölner Thiergarten warf ein Weibchen zweimal je zwei Junge. »Ueber die Fortpflanzungsgeschichte dieser merkwürdigen Thiere«, schreibt mir Bodinus, »bin ich, trotzdem ich die Gefangenen täglich vor Augen habe, noch ziemlich im Dunkel geblieben. Ich kann nur sagen, daß die Begierde des Männchens zur Begattungszeit geradezu ungezügelt ist. Es überfällt sein Weibchen in jeder Lage und treibt es lange umher. Die Geburt der Jungen überraschte mich; denn die Geschlechter sind schwer zu unterscheiden, und ich hatte durchaus keine Aenderung in dem Umfange des Weibchens wahrgenommen. Ihre verhältnismäßig sehr großen Jungen wurden halbtodt vor Kälte in der Streu des Käfigs gefunden. Das Weibchen bemühte sich, dort sie zu verscharren. Dabei stieß es die Jungen in der rohesten Weise umher, kratzte und schlug mit seinen Nägeln auf die armen Geschöpfe los, daß sie blutrünstig wurden, und erneuerte dieses Verfahren immer wieder, nachdem die Jungen, als sie fortgenommen und wieder erwärmt worden waren, hingelegt wurden, um sich saugend an der Mutter zu ernähren. Daran war aber nicht zu denken. Es war mir unmöglich, irgend eine Spur von Milch zu entdecken; die Milchdrüsen waren auch nicht im geringsten angeschwollen.

Was die Mutter zu so unerträglichem Verfahren gegen die Jungen veranlaßt, konnte ich bis jetzt nicht ergründen, und fernere Beobachtung wird nöthig sein. Sobald es mir gelingt, den trächtigen Zustand des Weibchens wahrzunehmen, will ich eine eigene Vorkehrung treffen, um dem Thiere in einer mit warmem Sande ausgelegten Holzröhre ein möglichst naturgemäßes Geburtslager zu bereiten.«

Der Nutzen der Gürtelthiere ist nicht unbedeutend. Bei reichlicher Weide werden die Thiere so feist, daß der ganze Leib gleichsam in Fett eingewickelt scheint. Die Indianer essen deshalb das Fleisch aller Arten leidenschaftlich gern, die Europäer dagegen bloß das von zwei derselben. Rengger versichert, daß gebratenes und mit spanischem Pfeffer und Citronensaft versetztes Gürtelthierfleisch eines der angenehmsten Gerichte sei. Alle übrigen Reisenden stimmen hiermit überein. »Das Fleisch des Tatu«, sagt Hensel, »ein Leckerbissen, ist zart und weiß wie das der Hühner, und das reichliche Fett gleicht im Geschmack vollständig dem von den Nieren des Kalbes.« Seine Zubereitung geschieht, laut Tschudi, in höchst einfacher Weise. Man schneidet den Bauch des Thieres auf, nimmt die Eingeweide sorgfältig heraus, reibt Salz, Pfeffer und andere Gewürze ein und bratet den Tatu über Kohlen in seinem Panzer, bis dieser ziemlich versengt ist; dann lößt sich der Panzer leicht von dem garen Fleische ab. Wahrscheinlich der etwas abenteuerlichen Gestalt des Thieres halber essen es die Brasilianer nicht oft; die Neger hingegen lieben es sehr und stellen allen Gürtelthieren deshalb eifrig nach. Im übrigen weiß man mit dem erlegten Tatu wenig anzufangen. Die Indianer Paraguays verfertigten aus dem Panzer kleine Körbe, die Botokuden aus dem abgestreiften Schwanzpanzer Sprachrohre; früher benutzte man die Panzerstücke auch wohl, um daraus Guitarrenböden zu machen.