29.10.2019, Justus-Liebig-Universität Gießen

Langstreckenflüge bei Zugvögeln lohnen nicht immer

Insbesondere Westafrika erweist sich für den Sanderling als ungünstiges Winterquartier – Internationale Langzeitstudie mit Beteiligung der Universität Gießen publiziert

Ein weiter Weg ins Winterquartier lohnt sich für Zugvögel nicht immer: Sanderlinge haben eine geringere Überlebenschance wenn sie zum Überwintern nach Westafrika fliegen. Dies ist das Ergebnis einer internationalen Studie unter Federführung von Dr. Jeroen Reneerkens (University of Groningen und Royal Netherlands Institute for Sea Research, Niederlande), an der auch der Biologe Johannes Lang von der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) beteiligt ist. Die im „Journal of Animal Ecology“ veröffentlichte Studie stellt die weitverbreitete Vorstellung in Frage, dass der Aufwand für längere Migrationsflüge bei Zugvögeln zwangsläufig durch Vorteile in den Winterlebensräumen ausgeglichen wird.

Der Sanderling ist ein etwa amselgroßer Watvogel, der in der arktischen Tundra brütet. Im Spätsommer zieht er an Strände in tropischen oder gemäßigten Regionen. Strandbesucherinnen und -besucher zum Beispiel an der Nordseeküste kennen vielleicht die grau-weißen Vögel, die vor den Wellen hin und her laufen. Ihre jährlichen Migrationsflüge variieren zwischen 3.700 und 22.000 Kilometern. Wenn grönländische Sanderlinge einige Monate alt sind, wählen sie einen Überwinterungslebensraum in einem Küstengebiet irgendwo zwischen Schottland und Namibia, darunter auch die Wattenmeerinseln. Sie bleiben diesem Ort für den Rest ihres Lebens treu, nur unterbrochen durch lange jährliche Flüge nach Grönland, um dort zu brüten.

Johannes Lang von der AG Wildtierforschung an der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische der JLU beringt seit dem Jahr 2011 Sanderlinge in Nordost-Grönland und hat im Rahmen des Projektes unter anderem Sanderlinge mit Geologgern ausgestattet. Mit deren Hilfe konnten die Forscherinnen und Forscher nun zeigen, wo die Tiere überwintern und auf welchem Weg sie in ihre Überwinterungsgebiete und wieder zurück gelangen.

Sieben Jahre lang untersuchten sie die Vor- und Nachteile eines Winteraufenthaltes an mehreren Orten in Europa und Afrika. Mit Farbringen markierte das Team individuell Tausende von Vögeln, die dann von einem großen internationalen Netzwerk von Freiwilligen beobachtet und gemeldet wurden. Dies ermöglichte es dem Forscherteam, sowohl die Überlebenswahrscheinlichkeiten als auch den Zeitpunkt ihrer Migration nach Norden genau abzuschätzen.

Als besonders ungünstig erwies es sich, wenn Sanderlinge in Westafrika überwintern: Diese Tiere sterben eher jung, kommen spät in ihren Brutstätten an und junge Vögel verbringen bisweilen sogar ihren ersten Sommer im tropischen Afrika – was bedeutet, dass sie ihre erste Brutmöglichkeit verpassen. Die Forscherinnen und Forscher vermuten, dass wenig und/oder minderwertige Nahrung kurz vor dem Verlassen des tropischen Überwinterungslebensraums die Ursache hierfür sein könnte. Möglicherweise haben Sanderlinge aus Westafrika häufiger nicht genügend Energiereserven für den langen Flug oder ihre Ankunft im Brutgebiet verzögert sich durch eine zusätzliche Landung zur Futteraufnahme.

Sanderlinge aus Namibia im südlichen Afrika hingegen fliegen in einem einzigen Flug von mehr als 6.000 Kilometern Länge über Afrika nach Norden. Diese enormen Flüge durch die Sahara haben jedoch keinen Einfluss auf das Überleben oder den Zeitpunkt der Migration. Dies ist nur möglich, wenn die Vögel in Namibia Nahrung finden, um ausreichend Energiereserven für den langen Flug aufzunehmen. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vögel Westafrika im Frühjahr aktiv meiden – möglicherweise, weil es dort zu wenig Nahrung gibt“, so Johannes Lang. Die Forscherinnen und Forscher wollen nun untersuchen, inwieweit das Wattenmeer als Winterquartier die ungünstigen Überwinterungsbedingungen in Westafrika kompensieren kann.

Originalpublikation:

Reneerkens J, Versluijs TSL, PiersmaT, et al. Low fitness at low latitudes: Wintering in the tropics increases migratory delays and mortality rates in an Arctic breeding shorebird. J Anim Ecol. 2019;00:1–13. DOI: 10.1111/1365-2656.13118

29.10.2019, Universität Leipzig

Leipziger Primatenforschende initiieren weltweite Zusammenarbeit

Um evolutionäre Fragestellungen zu erforschen, benötigen Wissenschaftler möglichst große und vielseitige Stichproben. Wenn diese an einem Ort nicht zu erreichen sind, können sich Forschungseinrichtungen gegenseitig unterstützen. Vor diesem Hintergrund entstand „ManyPrimates“: ein Projekt, das die globale Infrastruktur zur Erforschung von Primaten verbessern will. Die Initiatoren sind Forschende des Leipziger Forschungszentrums für Frühkindliche Entwicklung (LFE) der Universität Leipzig, des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und des Leipziger Zoos. Die erste Studie im Rahmen von „ManyPrimates“ wurde soeben im Journal PLOS ONE veröffentlicht.

Das Wolfgang-Köhler-Primatenforschungszentrum ist als „Pongoland“ im Leipziger Zoo bekannt. Während Besucher dort Bonobos, Schimpansen, Orang-Utans und Gorillas aus nächster Nähe bestaunen, ist dieser Ort gleichzeitig Forschungsstation für evolutionäre Anthropologen. Die Wissenschaftler werden dort allerdings mit einem Problem konfrontiert, das auch in vergleichbaren Forschungsstationen präsent ist: Keine Einrichtung dieser Art beherbergt genügend Primatenarten, um grundlegende evolutionäre Fragestellungen zu beantworten.

Größere Stichproben und Vergleiche notwendig

Dr. Manuel Bohn vom LFE kennt diese Herausforderung: „Während meiner Doktorarbeit hatte ich das Glück, im Pongoland Beobachtungsstudien mit allen vier großen Menschenaffen-Arten machen zu können. Aber obwohl dies eine weltweit einmalige Situation ist, war ich auf den Vergleich zwischen diesen Arten beschränkt. Um die großen evolutionären Fragen sinnvoll zu beantworten, bedarf es aber eines Vergleichs zwischen mehreren Dutzend Arten.“

Bislang arbeiten elf Primatenforschungsstationen zusammen

Gemeinsam mit zehn weiteren Primatenforschungsstationen haben die Leipziger Wissenschaftler deshalb das Projekt „ManyPrimates“ ins Leben gerufen. In Kooperation unter anderem mit dem Deutschen Primatenforschungszentrum in Göttingen, dem Zoo im schottischen Edinburgh, dem kenianischen Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary in Nanyuki und dem US-amerikanischen Lincoln Park Zoo in Chicago ist eine globale Infrastruktur entstanden, die internationale Forschungsvorhaben ermöglicht. „Wir haben bereits eine Liste mit machbaren Fragestellungen in der Gruppe der bisher beteiligten Einrichtungen abgestimmt und nun eine erste Studie zum Kurzzeitgedächtnis von Primaten durchgeführt“, sagt Bohn. „Die gleiche Untersuchung wurde an den elf Forschungsstationen mit knapp 180 Primaten von zwölf Arten durchgeführt. Die Stichprobe war also um einiges größer als in gewöhnlichen Studien mit Primaten.“

Studiendesign

Im Verlauf der Studie versteckte ein Mensch eine Belohnung unter einer von drei Tassen. Dann wurde eine kurze Zeit abgewartet, bevor die Primaten sich für eine Tasse entscheiden konnten. Die Zeit zwischen Verstecken und Entscheiden wurde anschließend systematisch variiert. Es zeigte sich, dass sich Primaten mit längerer Wartezeit schlechter an die Tasse erinnerten, unter der das Futter versteckt war. Man sah jedoch auch, dass die Aufgabe nicht für alle Arten gleich schwierig war. So schnitten Schimpansen selbst mit einer langen Wartezeit noch sehr gut ab, wohingegen Totenkopfaffen damit große Probleme hatten. Laut Bohn stellt sich nun die Frage, inwiefern sich diese Unterschiede durch die Verwandtschaft zueinander erklären lassen. Erste Ergebnisse zeigen, dass eng verwandte Arten, zum Beispiel Schimpansen und Bonobos, ähnliche Ergebnisse erzielten.

Fazit

Das Resümee des Entwicklungspsychologen der Universität Leipzig, der ebenfalls am Language and Cognition Lab der Stanford University (USA) tätig ist, zu der ersten Zusammenarbeit im „ManyPrimates“-Projekt fällt äußerst positiv aus. „Es funktioniert! Eine weltweite Zusammenarbeit zwischen Primatenforscherinnen und -forschern ist möglich. Ressourcen lassen sich bündeln, und wir können dadurch Daten in einer Größenordnung erheben, wie sie vorher nicht möglich war.“ Bohn fügt hinzu, es habe viel positives Feedback aus der Wissenschaftsgemeinschaft gegeben. „Viele Kolleginnen und Kollegen sagten uns, dass dies genau das Netzwerk sei, das das Forschungsfeld gebraucht habe. Nach dem Erfolg der ersten Studie stimme ich dem absolut zu.“

Weitere Partner weltweit gesucht

Künftig sollen weitere Kooperationspartner gewonnen werden. Denn obwohl die Stichprobe bereits sehr viel größer war als gewöhnlich, sind zur Beantwortung evolutionärer Fragestellungen noch umfangreichere Datensätze nötig.

Originalpublikation:

Establishing an infrastructure for collaboration in primate cognition research

DOI: 10.1371/journal.pone.0223675

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0223675

30.10.2019, Dachverband Deutscher Avifaunisten

„PLÜit“: Hakengimpel im Anmarsch?

Der letzte von insgesamt nur drei anerkannten Nachweisen des Hakengimpels in Deutschland liegt bereits mehr als 25 Jahre zurück. Im Mai 1993 wurde damals auf Helgoland ein Weibchen dieser Brutvögel der borealen Nadelwälder fotografiert. In den kommenden Tagen und Wochen könnte die Chance auf einen neuen Nachweis dieser kräftigen Finken so groß sein wie lange nicht. In Skandinavien wird derzeit eine südwärts gerichtete Massenwanderung mit Nachweisen bis in den Süden Schwedens und Dänemarks beobachtet. Von der südlichsten Beobachtung sind es keine 50 km mehr bis nach Sylt…

Normalerweise wandern die in der Taiga brütenden Hakengimpel zum Überwintern nur kurze Strecken nach Süden, doch in nahrungsarmen Wintern sind sie für starke Evasionen bekannt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind Nachweise in Mitteleuropa allerdings weitgehend ausgeblieben und selbst in Südskandinavien werden Invasionen möglicherweise aufgrund milderer Winter nur noch weitaus seltener registriert, zuletzt im Winter 2012/13. Um die aktuellen Wanderbewegungen besser einordnen zu können, lohnt ein Vergleich der Zahlen aus der letzten Oktoberwoche 2012 mit den aktuellen: Damals wurden in Norwegen und Schweden etwa 450 bzw. 750 Hakengimpel gezählt, in der vergangenen Woche waren es dort mehr als 1.000 bzw. über 13.000 Individuen. Mit bis zu vierstelligen Tagessummen an schwedischen Zugvogel-Zählpunkten sind die aktuellen Wanderbewegungen außergewöhnlich.

Hakengimpel ernähren sich vorwiegend von Knospen und Beeren. An beerentragenden Büschen (z.B. Vogelbeere) sind die Vögel hierzulande daher wohl am ehesten zu erwarten. Die Vögel zeigen oft geringe Scheu, sodass auch Beobachtungen an Futterstellen in Gärten denkbar sind. Doch viele der Beobachtungen in Südskandinavien betreffen durchziehende Vögel. Es macht also Sinn, sich mit dem auffälligen Flugruf der Hakengimpel vertraut zu machen (Beispiel: https://www.xeno-canto.org/503913). Beste Chancen, einen Hakengimpel zu entdecken bestehen derzeit sicherlich an den Küsten von Nord- und Ostsee. Auch bei der Beobachtung von Zugvögeln weiter im Binnenland sollte man aber vorbereitet sein.

Nachdem der Oktober in Deutschland bezüglich der entdeckten Seltenheiten zumindest im Vergleich mit Nachbarländern, in denen teils spektakuläre Erstnachweise gelangen, relativ ruhig ausfiel, könnte sich nun im November noch eine gute Gelegenheit für einen versöhnlichen Ausklang des Herbstes ergeben.

Wer entdeckt den ersten deutschen Hakengimpel des Jahrtausends?

30.10.2019, Forschungsverbund Berlin e.V.

Wilderei ist eine stärkere Bedrohung für die Tierwelt Südostasiens als die Degradierung des Regenwalds

Über Jahrzehnte hinweg galten Lebensraumverlust und -degradierung als wichtigste Ursachen für den Verlust vieler Tierarten in tropischen Regenwäldern. Eine neue Untersuchung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) in Zusammenarbeit mit dem World Wide Fund for Nature Vietnam (WWF-Vietnam) und dem Sabah Forestry Department der Regierung Malaysias legt nahe, dass Wilderei mit Schlingfallen für Säugetiere und bodenlebende Vögel in Südostasien gegenwärtig eine größere Bedrohung darstellen kann als die Degradierung des Regenwalds durch selektiven Holzeinschlag.

Die Forscher führten eine groß angelegte Kamerafallen-Untersuchung durch, um mehrere forstwirtschaftlich genutzte Wälder im malaysischen Borneo und Schutzgebiete im Truong-Son-Gebirge in Vietnam und Laos zu vergleichen, von denen bekannt ist, dass sie der Wilderei ausgesetzt sind. Die im wissenschaftlichen Journal „Communications Biology“ veröffentlichten Ergebnisse zeigen einen stärkeren Verlust in der Tierwelt in den von der Wilderei betroffenen Wäldern als den forstlich genutzten Regenwäldern.

Es ist wohl bekannt, dass sowohl die Degradierung der Lebensräume als auch die Wilderei – beispielsweise durch Schlingfallen – gravierende Konsequenzen für Tiergemeinschaften in tropischen Regenwäldern haben. Bislang hatte noch keine wissenschaftliche Untersuchung verglichen, wie schwerwiegend die Effekte dieser beiden Prozesse im Hinblick auf die Artenvielfalt bei Säugetieren und Vögeln im Vergleich tatsächlich sind. Die neue Untersuchung bestätigt, dass sowohl die Abholzung als auch die Wilderei negative Auswirkungen auf die bodenlebenden Säugetier- und Vogelgemeinschaften hatten, mit schwerwiegenderen Auswirkungen auf die Tierwelt durch die Wilderei. Im Truong-Son-Gebirge in Vietnam und Laos stellten die WissenschaftlerInnen höhere Anteile an lokal ausgerotteten Arten fest als in den Forstkonzessionen in Borneo. Selbst Arten, die in Vietnam und Laos dem Aussterben durch Wilderei bislang entronnen waren, kamen dort weitaus seltener vor als vergleichbare Arten in den Einschlaggebieten in Borneo.

„Wir hatten die einzigartige Gelegenheit, die komplexen Mechanismen dieser Triebkräfte des Verlustes der biologischen Vielfalt zu untersuchen und ihre negativen Auswirkungen direkt zu vergleichen“, sagt Andrew Tilker, Doktorand am Leibniz-IZW und Asian Species Officer bei Global Wildlife Conservation, einer der Hauptautoren der Arbeit. „Unsere Untersuchungsgebiete im tropischen Regenwald im malaysischen Teil von Borneo werden durch selektiven Holzeinschlag degradiert, dort wird aber sehr wenig gewildert. In den Bergen in Vietnam und Laos hingegen sind die Regenwälder strukturell intakt, die Tierwelt ist aber einem extrem hohen Druck durch Wilderei ausgesetzt. Da die beiden Untersuchungslandschaften ähnliche Lebensräume und Tiergemeinschaften aufweisen, bot sich hier die Gelegenheit zu untersuchen, inwieweit sich diese Prozesse in ihren Auswirkungen auf die Tiergemeinschaften des tropischen Regenwaldes unterscheiden.“

„Diese Ergebnisse sind aus wissenschaftlicher Sicht interessant und sie liefern wichtige Hinweise für konkrete Naturschutzbemühungen“, sagt Dr. Jesse F. Abrams, Postdoc am Leibniz-IZW und weiterer Hauptautor. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Erhalt der Lebensräume als Mittel zum Schutz der tropischen Biodiversität notwendig, aber eben nicht ausreichend ist.“ Obwohl beide Einflussfaktoren auf den Biodiversitätsverlust im Natur- und Artenschutz bekämpft werden sollten, könne es in einigen Fällen sinnvoller sein, begrenzte finanzielle Ressourcen im Natur- und Artenschutz für Programme gegen Wilderei einzusetzen als für den Habitatschutz.

Die Wilderei im Truong-Son-Gebirge von Vietnam und Laos wird hauptsächlich durch Schlingfallen aus Draht betrieben, denen wahllos alle Tiere zum Opfer fallen, die sich in den Drahtschlingen verfangen. Da dies eine weit verbreitete Jagdmethode in Südostasien ist, haben die Untersuchungsergebnisse hohe Relevanz für andere Landschaften in der Region. In Südostasien diagnostizieren die WissenschaftlerInnen eine regelrechte „Epidemie“ der Drahtschlingen-Wilderei. Das Ausmaß des Biodiversitätsverlustes in der Untersuchungsregion im Truong-Son-Gebirge liefert eine Vorstellung, welches Schicksal der gesamten Biodiversitäts-Hotspot-Region Südostasien blüht. Co-Autor Ben Rawson, Conservation Director des WWF-Vietnam, sagt: „Um leere Regenwälder in der Region zu verhindern und gesunde Populationen der heute zu den seltensten Arten der Welt gehörenden Säugetiere und Vögel zu erhalten, muss die großflächige Wilderei mit Drahtschlingen bekämpft werden.“

Die Untersuchungsergebnisse lieferten weitere wichtige und positive Erkenntnisse für den Naturschutz. Datuk Mashor Mohd Jaini, Direktor des Sabah Forestry Department in Borneo (Malaysia), stellt fest: „Diese Ergebnisse zeigen, dass von der Holzwirtschaft gemanagte Regenwaldgebiete sichere Rückzugsgebiete für Säugetiere und Vögel sein können, insbesondere wenn nachhaltige Prinzipien der Forstwirtschaft angewendet werden.“ Dr. Andreas Wilting, Projektleiter stimmt dem zu. „Werden die holzwirtschaftlich genutzten Regenwaldgebiete in Naturschutzkonzepte einbezogen, könnte dies die für Artenschutzprojekte in den Tropen zur Verfügung stehenden Flächen erheblich vergrößern“, sagt er. „Unsere Studie hat sehr deutlich gemacht, dass tropische Regenwälder vor Wilderei geschützt werden müssen, unabhängig davon, ob es sich um forstwirtschaftlich genutzte Wälder oder Schutzgebiete handelt. Es muss darum gehen, die Wilderei in Südostasien wirksam einzudämmen. Nur dann kann das reiche Erbe der biologischen Vielfalt Südostasiens gesichert werden.“

Originalpublikation:

Tilker A, Abrams JF, Mohamed A, Nguyen A, Wong ST, Sollmann R, Niedballa J, Bhagwat T, Gray TNE, Rawson BM, Guegan F, Kissing J, Wegmann M, Wilting A (2019)

Habitat degradation and indiscriminate hunting differentially impact faunal communities in the Southeast Asian tropical biodiversity hotspot. Communications Biology.

DOI: 10.1038/s42003-019-0640-y

30.10.2019, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Kopieren Pferde das Verhalten von Menschen?

Studie an Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) zeigt erstaunliche Beobachtungs- und Lernfähigkeiten von Pferden

Pferde können außerordentlich gute Beobachter sein und lernen so von Menschen, wie sich etwa eine Futterkiste öffnen lässt. Dabei hat jedes Pferd sein ganz eigenes Beobachtungs- und Lernsystem. Dies zeigt eine an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) erstellte Studie.

Zwei Studierende an der HfWU nahmen in ihren Abschlussarbeiten die Art und Weise, wie Pferde durch die Beobachtung von Menschen lernen, unter die Lupe. Für die Studie öffneten Pferdebesitzer eine Futterkiste in unterschiedlichen Körperhaltungen – unter Verwendung entweder der Hand, des Kopfes oder des Fußes. Von Interesse war nun, ob die Pferde die beobachtete Aktion kopieren würden oder Vorzuge für eine ganz eigene Methode zeigen.

Das renommierte Wissenschafts-Journal Animal Cognition überprüfte die Arbeit im Gutachterverfahren, befand sie für gut und publizierte sie. Unter dem Strich wurde bestätigt: Jedes Pferd hat sein ganz eigenes Beobachtungs- und Lernsystem. Die meisten Pferde nutzen die Beobachtung der Personen, um herauszufinden, wo bevorzugte Leckerbissen zu ergattern sind und machen sich selber daran, herauszufinden, wie das Versteck zu öffnen ist. Einige beobachten die Personen in mehreren Durchgängen und passten sich schließlich der Aktion des Menschen für die Öffnung der Futterkiste an. Nur wenige beobachten die Person ganz genau und versuchen ihre Handlung exakt zu kopieren, sie öffneten je nach Kopf-, Hand- oder Fußgebrauch des Menschen entsprechend die Kiste mit dem Maul oder mit dem Huf.

Auch Pferde lassen sich scheinbar in individuelle Tüftler und gute Beobachter einteilen. Auf jeden Fall sollte man sich gut überlegen, was man seinem Pferd vorführt, bedacht oder unbedacht. Futterkisten oder auch Türen und Tore laufen sonst Gefahr von Beobachtern auf vier Beinen geöffnet zu werden.

Originalpublikation:

Bernauer, K./Kollross, H./Schuetz, A./Farmer, K./Krueger, K. (2019): How do horses (Equus caballus) learn from observing human action? Animal Cognition . doi: 10.1007/s10071-019-01310-0

31.10.2019, Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

Durch dick und dünn: Vampirfledermäuse schließen stabile Freundschaften

Freundschaften sind eine Schlüsselquelle für menschliches Glück, Gesundheit und Wohlbefinden. Immer mehr Beweise zeigen, dass ähnliche Beziehungen auch bei anderen Arten, einschließlich der bluttrinkenden Vampirfledermaus, wichtig sind. Ein Forscherteam des Museums für Naturkunde Berlin (MfN) hat herausgefunden, dass Vampirfledermäuse enge freundschaftliche Bindungen eingehen. Diese überdauern sogar schwere Belastungsproben wie etwa den dramatischen Wechsel von einer Laborumgebung zur Wildnis. Diese neue Studie ist nun in der Fachzeitschrift Current Biology publiziert worden.

Vampirfledermäuse sind hochsozial und kooperativ. Sie würgen erbeutetes Blut wieder hoch, um andere hungrige Fledermäuse in ihrem sozialen Netzwerk zu füttern. Sie versorgen so sogar nicht verwandte erwachsene Artgenossen, was evolutionsbiologisch besonders bemerkenswert ist. „Die Erforschung sozialer Interaktionen bei wilden Vampirfledermäusen war in der Vergangenheit ein schwieriges Unterfangen und erforderte Monate und Jahre, um die Fledermäuse in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten“, sagt Simon Ripperger, Fledermaus-Forscher am Museum für Naturkunde Berlin.

Die Biologen Simon Ripperger und Frieder Mayer vom MfN haben jedoch gemeinsam mit Elektrotechnikern und Informatikern eine neue Technologie entwickelt, um die sozialen Netzwerke von freilebenden Fledermäusen zu erforschen. Sie nennen sie Näherungssensoren. Dies sind Mini-Computer, die leichter sind als eine 1-Cent-Münze, die die Biologen wie kleine Hightech-Rucksäcke an jede Fledermaus anbringen. So werden alle Interaktionen zwischen den Fledermäusen in der sozialen Gruppe protokolliert. „Vor einigen Jahren konnten wir nur davon träumen, das soziale Netzwerk freilebender Fledermäuse so detailliert zu verfolgen“, sagt Ripperger, Hauptautor der Studie.

Dieser technologische Fortschritt ermöglichte es den Forschern, die Stabilität sozialer Beziehungen zu untersuchen, wenn dieselben Fledermäuse nach einem Laboraufenthalt zurück in die Wildnis entlassen werden. „Seit einigen Jahren führen wir Experimente zum Teilen von Nahrung zwischen verwandten und unverwandten Vampirfledermäusen in Gefangenschaft durch. Allerdings haben wir uns auch gefragt, ob die stabilen Beziehungen, die wir hier beobachten, lediglich von den unnatürlich stabilen Bedingungen in Gefangenschaft herrühren“, sagt Gerald Carter Professor für Biowissenschaften an der Ohio State University. Carter, Mitverfasser der Studie, stellte fest, dass die Fledermäuse durch das erzwungene Zusammensein in Gefangenschaft eher Nahrung teilen. „Aber wir wollten testen, ob diese Beziehungen bestehen bleiben, wenn die Fledermäuse wieder in der Wildnis sind, wo sie sich frei entscheiden können, wohin sie fliegen und mit welchen anderen Individuen sie interagieren. Oder anders ausgedrückt: Haben wir es hier mit stabilen sozialen Bindungen zu tun, die sich in der Wildnis fortsetzen?“

Um das herauszufinden, schlossen sich Carter und Ripperger zusammen. Nachdem Carter die Tiere fast zwei Jahre lang in Gefangenschaft beobachtet hatte, statteten sie eine Gruppe von Fledermäusen mit Näherungssensoren aus und entließen sie wieder in ihre Ursprungskolonie in einem hohlen Baum auf einer Rinderweide in Panama. Die Sensoren sammelten einen riesigen Datensatz, der die täglichen Veränderungen in den sozialen Netzwerken zeigt. „Nur durch diese neuartige Technologie konnten wir zeigen, dass Individuen, die sich in Gefangenschaft gegenseitig putzen und füttern, ihre sozialen Beziehungen aufrechterhalten, weil sie sich auch in der Wildnis wieder zusammentun“, sagt Ripperger. Aber nicht alle Beziehungen hielten dem Ortswechsel stand. „Räumliche Nähe ist wirklich wichtig für den Aufbau sozialer Beziehungen, aber sie ist nicht alles“, sagt dazu Carter. „Ähnlich wie beim Menschen: Wenn du zur Uni gehst, freundest du dich mit den anderen Studenten in deinem Wohnheim an. Aber nach dem Abschluss werden einige dieser Freundschaften weitergehen und andere verblassen. Das kann von deiner Persönlichkeit oder den individuellen sozialen Erfahrungen abhängen, die du gemacht hast.“

Publikation:

Current Biology, Ripperger and Carter et al.: “Vampire bats that cooperate in the lab maintain their social networks in the wild” https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)31364-8 DOI: 10.1016/j.cub.2019.10.024

30.10.2019, Technische Universität München

Ursachen für Insektensterben und Artenschwund sind auf Landschaftsebene zu finden

Auf vielen Flächen tummeln sich heute etwa ein Drittel weniger Insektenarten als noch vor einem Jahrzehnt. Dies geht aus einer Untersuchung eines von der Technischen Universität München (TUM) angeführten internationalen Forschungsteams hervor. Vom Artenschwund betroffen sind vor allem Wiesen, die sich in einer stark landwirtschaftlich genutzten Umgebung befinden – aber auch Wald- und Schutzgebiete.

Dass es auf deutschen Wiesen weniger zirpt, summt, kreucht und fleucht als noch vor 25 Jahren, haben bereits mehrere Studien gezeigt. „Bisherige Studien konzentrierten sich aber entweder ausschließlich auf die Biomasse, also das Gesamtgewicht aller Insekten, oder auf einzelne Arten oder Artengruppen. Dass tatsächlich ein Großteil aller Insektengruppen betroffen ist, war bisher nicht klar“, sagt Dr. Sebastian Seibold, Forscher am Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie der TUM.

Im Rahmen einer breit angelegten Biodiversitätsstudie hat nun ein Forschungsteam unter der Leitung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TUM zwischen 2008 und 2017 eine Vielzahl von Insektengruppen in Brandenburg, Thüringen und Baden-Württemberg erfasst. Die Auswertung der Studienergebnisse stellt das Team nun in der Fachzeitschrift „Nature“ vor.

Insekten auf der Wiese und im Wald betroffen

Die Forscherinnen und Forscher haben auf 300 Flächen über eine Million Insekten gesammelt und konnten so nachweisen, dass viele der fast 2.700 untersuchten Arten rückläufig sind. Einige seltenere Arten wurden in den letzten Jahren in manchen der beobachteten Regionen gar nicht mehr gefunden. Sowohl auf den Waldflächen als auch auf den Wiesen zählten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach zehn Jahren etwa ein Drittel weniger Insektenarten.

„Bisher war nicht klar, ob und wie stark auch der Wald vom Insektenrückgang berührt ist“, sagt Seibold. Das Team stellte fest, dass die Biomasse der Insekten in den untersuchten Wäldern seit 2008 um etwa 40 Prozent zurückgegangen war. Im Grünland waren die Ergebnisse noch alarmierender: Am Ende des Untersuchungszeitraums hatte sich die Insektenbiomasse auf nur ein Drittel ihres früheren Niveaus verringert.

„Dass solch ein Rückgang über nur ein Jahrzehnt festgestellt werden kann, haben wir nicht erwartet – das ist erschreckend, passt aber in das Bild, das immer mehr Studien zeichnen“, sagt Wolfgang Weisser, Professor für Terrestrische Ökologie an der TUM und einer der Initiatoren des Verbundprojekts.

Die Umgebung gibt den Ausschlag

Betroffen sind alle untersuchten Wald- und Wiesenflächen: Schafweiden, Wiesen, die drei bis viermal jährlich gemäht und gedüngt wurden, forstwirtschaftlich geprägte Nadelwälder und sogar ungenutzte Wälder in Schutzgebieten. Den größten Schwund stellten die Forscherinnen und Forscher auf den Grünlandflächen fest, die in besonderem Maße von Ackerland umgeben sind. Dort litten vor allem die Arten, die nicht in der Lage sind, große Distanzen zu überwinden.

Im Wald hingegen schwanden vorwiegend jene Insektengruppen, die weitere Strecken zurücklegen. „Ob mobilere Arten aus dem Wald während ihrer Ausbreitung stärker mit der Landwirtschaft in Kontakt kommen oder ob die Ursachen doch auch mit den Lebensbedingungen in den Wäldern zusammenhängen, müssen wir noch herausfinden“, sagt der ehemalige TUM-Mitarbeiter Dr. Martin Gossner.

Einzelinitiativen haben wenig Aussicht auf Erfolg

„Aktuelle Initiativen gegen den Insektenrückgang kümmern sich viel zu sehr um die Bewirtschaftung einzelner Flächen und agieren weitestgehend unabhängig voneinander“, sagt Seibold. „Um den Rückgang aufzuhalten, benötigen wir ausgehend von unseren Ergebnissen eine stärkere Abstimmung und Koordination auf regionaler und nationaler Ebene.“

Originalpublikation:

Seibold, S., Gossner, M.M., Simons, N.K., Blüthgen, N., Müller, J., Ambarli, D., Ammer, C., Bauhus, J., Fischer, M., Habel, J.C., Linsenmair, K.E., Nauss, T., Penone, C., Prati, D., Schall, P., Schulze, E.-D., Vogt, J., Wöllauer, S. und Weisser, W.W.

Arthropod decline in grasslands and forests is associated with drivers at landscape level.

Nature, 30.10.2019

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1684-3

04.11.2019, Deutsche Wildtier Stiftung

Tier des Jahres 2020: Stollengräber aus Leidenschaft

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Maulwurf zum Tier des Jahres 2020 ernannt

Schwarzer Pelz, walzenförmiger Körper, spitze Schnauze, kurzer Schwanz, kleine Augen und breite Schaufeln: Der Maulwurf lässt sich selten über Tage blicken. Dass er da war, verraten hoch aufgeworfene Hügel frischer Erde. „Der Maulwurf ist ein genialer Stollengräber und lebt vor allem unter Wiesen und Weiden sowie in unseren Gärten“, sagt Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. „In den Städten leidet er unter der Versiegelung des Bodens, denn Asphalt und Beton lassen sich nicht einfach aufgraben. Auch von manch einem Gartenbesitzer, der seinen Rasen bedroht sieht, wird ihm nachgestellt.“

Die Deutsche Wildtier Stiftung ernennt den unter Naturschutz stehenden und besonders geschützten Europäischen Maulwurf (Talpa europaea) zum Tier des Jahres 2020, um auf den im Untergrund arbeitenden Nützling aufmerksam zu machen. „Wir sollten den Maulwurf als unermüdlichen Schädlingsvertilger und Mäusevertreiber viel mehr wert schätzen“, sagt Münchhausen.

Wo der Maulwurf lebt, ist das Bodenleben meist intakt. Maulwürfe fressen Regenwürmer, Insekten, Larven und Schnecken. Wo Maulwürfe leben, haben es Wühlmäuse schwer. Übrigens: Die Erde, die sie aufwühlen und die von unten aus dem Erdreich stammt, ist zum Gärtnern optimal: Sie ist unkraut- und wurzelfrei und in dem nährstoffreichen Boden wachsen Pflanzen besonders gut. „Wer dem Maulwurf helfen will, akzeptiert Maulwurfhaufen und setzt auf einen naturnahen Garten“, so Münchhausen.

Maulwürfe sind perfekt an ein Leben im Untergrund angepasst. Mit ihren Sinneshaaren an der Schnauze können sie hervorragend tasten und feinste Erderschütterungen spüren. Die lange Rüsselnase ist mit dem für den Maulwurf typischen „Eimerschen Organ“ ausgestattet, das elektrische Reize wahrnimmt, die bei Muskelbewegungen von Beutetieren entstehen. Zusätzlich hilft der Schwanz als „Blindenstock“: Die Schwanzlänge entspricht dem Tunnelradius und wird zum Abtasten der Gänge eingesetzt. Mit seinem walzenförmigen Körper schiebt sich der Maulwurf wie ein Bohrer durch die Erde. Sein Fell besitzt keinen Strich. Deshalb kann der Maulwurf in engen Erdreich-Gängen auch rückwärts laufen.

„Der Europäische Maulwurf ist nicht bedroht. Aber wegen seiner ökologischen Funktion, seinen besonderen Eigenschaften und seiner optimalen Anpassung an einen sehr speziellen Lebensraum verdient er die Auszeichnung als Tier des Jahres“, so der Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. „Wir wollen mit dem Maulwurf auch hervorheben, wie wichtig die Artenvielfalt unterhalb der Erdoberfläche ist.“

04.11.2019, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Rätsel um harte Muschelschalen geknackt

Perlmutt fasziniert den Menschen seit jeher. Es gibt Muschelschalen ihr schillerndes Aussehen und schützt das Tier vor Fressfeinden und anderen Bedrohungen. Seit über 80 Jahren rätseln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, woher die außergewöhnliche Härte von Perlmutt stammt – schon lange wird es als eines der zähesten Materialen der Welt gepriesen. Nun hat ein internationales Team aus den Bereichen Material- und Geowissenschaften sowie Biologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), der University of Michigan, der Macquarie University in Sydney und der Université Bourgogne Franche-Comté das Geheimnis gelüftet.

Forschende kennen die Grundlagen von Perlmutt seit Jahrzehnten – es besteht aus mikroskopisch kleinen „Ziegelsteinen“ eines Minerals namens Aragonit, das aus einfachem Kalk besteht, und einem „Mörtel“ aus organischem Material. Diese Anordnung verleiht zwar generell Festigkeit, aber Perlmutt ist weitaus widerstandsfähiger als seine einzelnen Komponenten vermuten lassen. In ihrem Experiment übte das Team unter einem Elektronenmikroskop auf die Schalen Druck aus und beobachte in Echtzeit, was passierte: Die Struktur verformte sich komplexer als gedacht.

„Zentral für die von uns beobachteten Eigenschaften ist eine Kompositstruktur auf der Nanoskala, die das keramische Material Kalk eng mit Proteinen und anderen organischen Bestandteilen verwebt. Das gelingt der Muschel, indem sie kleinste Kalkpartikel zu Plättchen zusammenlagern lässt, ein Prozess, den wir derzeit genau untersuchen, um die fabelhaften Eigenschaften eines Tages auch synthetisch abbilden zu können“, erklärt Prof. Dr. Stephan Wolf, Juniorprofessor für Biomimetische Materialen und Prozesse am Lehrstuhl für Glas und Keramik der FAU.

Bildlich gesprochen funktioniert das so: Die „Ziegelsteine“ sind tatsächlich mehrseitige „Plättchen“, die nur wenige hundert Nanometer groß sind. In der Regel bleiben diese Plättchen getrennt, in Schichten angeordnet und von einer dünnen Schicht organischen „Mörtels“ gepolstert. Bei Belastung der Muschelschalen wird der „Mörtel“ jedoch beiseite gequetscht, die „Plättchen“ verhaken sich so sehr, dass sie gemeinsam die Belastung tragen und so daran nicht zerbrechen. Wird der Druck weggenommen, springt die Struktur in ihre alte Form zurück, ohne an Festigkeit oder Elastizität zu verlieren. Diese Eigenschaft ist außergewöhnlich, denn: Selbst die fortschrittlichsten Materialien, die von Menschen entworfen wurden, können das nicht. Kunststoffe können beispielsweise durch einen Aufprall zurückspringen, verlieren jedoch jedes Mal etwas an Festigkeit. Perlmutt hingegen verlor in den Experimenten bei wiederholten Schlägen kaum etwas von seiner Widerstandsfähigkeit. „Es ist unglaublich, wie eine Muschel – die nicht gerade für ihre Intelligenz gerühmt wird – so ein komplexes Material generiert, das über viele Längenskalen strukturiert ist”, sagt Prof. Hovden von der University of Michigan und Leiter der Studie.

Ihre Ergebnisse erlauben es Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, eine neue Generation von bruchfesten keramischen Materialien zu entwickeln, die widerstandsfähig auf Belastungen reagieren, Anforderungen wie sie für Alltags- oder Spezialanwendungen in der Medizintechnik auftreten, wie zum Beispiel für Zahn- und Knochenimplantate.

Originalpublikation:

*Das Paper ist online unter: Gim, Jiseok, Noah Schnitzer, Laura M. Otter, Yuchi Cui, Sébastien Motreuil, Frédéric Marin, Stephan E. Wolf, Dorrit E. Jacob, Amit Misra, and Robert Hovden. 2019. “Nanoscale Deformation Mechanics Reveal Resilience in Nacre of Pinna Nobilis Shell.” Nature Communications 10 (1): 4822. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12743-z.

04.11.2019, Universität Konstanz

Auch Vögel bilden komplexe Gesellschaften

Erstes Vorkommen einer mehrschichtigen Gesellschaftsform bei einem Nichtsäugetier zeigt, dass ein großes Gehirn keine Voraussetzung für die Bildung komplexer Gesellschaften ist.

Mehrschichtige Gesellschaften waren bislang nur bei Säugetieren mit großem Gehirn bekannt, wie zum Beispiel beim Menschen, anderen Primaten, Elefanten, Giraffen und Delfinen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz sowie der Universität Konstanz berichten nun, auch bei einem Vogel mit kleinem Gehirn, dem Geierperlhuhn (Acryllium vulturinum), eine mehrschichtige Gesellschaftsform beobachtet zu haben. Die aktuell in der Zeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie legt nahe, dass die Vögel den Überblick über soziale Vereinigungen mit Hunderten anderer Individuen behalten können – was die Vorstellung in Frage stellt, dass ein großes Gehirn Voraussetzung für die Bildung komplexer Gesellschaften sei. Die Studie liefert zudem einen Hinweis darauf, wie sich diese Gesellschaften entwickelt haben könnten.

Mehrschichtige Gesellschaften

Mehrschichtige Gesellschaften entstehen, wenn soziale Einheiten von Tieren, wie zum Beispiel Pärchen, Gruppen mit stabiler Zugehörigkeit bilden, und diese Gruppen dann bevorzugt mit bestimmten anderen Gruppen Umgang pflegen. Da dies erfordert, dass die Tiere den Überblick über die Individuen sowohl in ihrer eigenen als auch in anderen Gruppen behalten müssen, wurde lange Zeit davon ausgegangen, dass mehrschichtige Gesellschaften nur bei Arten mit der entsprechenden Intelligenz vorkommen, um diese Komplexität zu bewältigen. Es gibt zwar viele Vogelarten, die in Gruppen leben, diese sind jedoch entweder offen, langfristig nicht stabil oder sehr territorial, mit wenig Kontakt zu anderen Gruppen.

Geierperlhühner stellen dagegen eine bemerkenswerte Ausnahme dar: Die Forschenden beobachteten, dass diese Vögel, die aus einer alten, eher Dinosauriern als Vögeln gleichenden Linie stammen, einen sehr starken Zusammenhalt pflegen, ohne dabei die charakteristische Aggression gegenüber anderen Gruppen zu zeigen, wie sie bei anderen in Gruppen lebenden Vögeln üblich ist. Und das, obwohl sie ein relativ kleines Gehirn haben, selbst im Vergleich zu anderen Vögeln. „Sie schienen die richtigen Elemente zu vereinen, um komplexe soziale Strukturen zu bilden, und dennoch war nichts über sie bekannt“, sagt Danai Papageorgiou, Erstautor der Veröffentlichung und Doktorand am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.

Feldstudie in Kenia

Diese Studie ist die erste, die jemals an dieser Vogelart durchgeführt wurde. Sie verfolgte über ein Jahr hinweg die sozialen Beziehungen einer Population von über 400 erwachsenen Vögeln in einem Forschungsgebiet in Kenia. Die Forschenden markierten jeden einzelnen Vogel und entdeckten im Laufe ihrer Beobachtungen, dass die Population 18 verschiedene soziale Gruppen umfasste (mit jeweils 13 bis 65 Individuen). Auffällig war, dass diese Gruppen stabil blieben, obwohl sie sich sowohl tagsüber als auch nachts regelmäßig mit einer oder mehreren anderen Gruppen überschnitten. Um zu sehen, ob diese Gruppen bevorzugt miteinander Umgang pflegten, brachten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einer Stichprobe von Individuen in jeder Gruppe GPS-Tags an. Somit konnten sie die Position jeder einzelnen Gruppe jeden Tag kontinuierlich erfassen und gleichzeitig beobachten, wie alle 18 Gruppen in der Population interagierten. Die Beobachtungen ergaben, dass sich die Gruppen auf Präferenzen basierend und nicht zufällig miteinander vermengten. Sie zeigten auch, dass Interaktionen zwischen den Gruppen verstärkt zu bestimmten Zeiträumen des Jahres und um charakteristische Punkte der Landschaft herum stattfinden.

„Nach unserer Kenntnis ist dies das erste Mal, dass eine solche soziale Struktur bei Vögeln beschrieben wurde“, so Papageorgiou. „Es ist schon bemerkenswert, Hunderte von Vögeln zu beobachten, die jeden Tag aus dem Schlafplatz kommen und sich perfekt in völlig stabile Gruppen aufteilen. Wie stellen sie das an? Das hat ganz offensichtlich nicht nur mit Intelligenz zu tun.“

Mechanismen komplexer Gesellschaften

Obwohl noch weitgehend unerforscht, so haben die Perlhühner doch unser Verständnis über die Entstehung von Sozialität ins Wanken gebracht. „Diese Entdeckung wirft eine Menge Fragen über die grundlegenden Mechanismen komplexer Gesellschaften auf und eröffnet spannende Forschungsperspektiven, welche Eigenschaften diese Vögel dazu gebracht haben, ein Sozialsystem zu entwickeln, das in vielerlei Hinsicht eher dem von Primaten gleicht als dem von anderen Vögeln“, erklärt Dr. Damien Farine, Hauptautor der Veröffentlichung und maßgeblich beteiligter Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und dem Exzellenzcluster Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour an der Universität Konstanz.

Geierperlhühner geben uns wichtige Hinweise darauf, wie sich komplexe Gesellschaften entwickelt haben könnten. „Viele Beispiele für mehrschichtige Gesellschaften – Primaten, Elefanten und Giraffen – könnten sich unter ähnlichen ökologischen Bedingungen wie das Geierperlhuhn entwickelt haben“, so Damien Farine.

Originalpublikation:

The multilevel society of a small-brained bird. Danai Papageorgiou, Charlotte Christensen, Gabriella E.C. Gall, James A. Klarevas-Irby, Brendah Nyaguthii, Iain D. Couzin, Damien R. Farine. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2019.09.072

06.11.2019, Deutsche Wildtier Stiftung

Falsche Jagdpolitik macht den Rothirsch krank

Neue Studie warnt vor Inzucht durch fehlenden Genaustausch

Hessen hat ein Inzucht-Problem: Es geht um den Rothirsch, der in den Wäldern der Gebrüder Grimm zahlreich lebt. Doch hinter der vermeintlich heilen Wildtier-Märchenwelt bröckelt es gewaltig. Wildbiologen der Justus-Liebig-Universität Gießen haben jetzt festgestellt: Es findet kaum ein Austausch zwischen den voneinander getrennten Populationen statt. 2018 wurde in Hessen das erste Tier mit einem verkürzten Unterkiefer entdeckt – einer Missbildung, die bei Inzucht auftritt. „In keiner einzigen Population Hessens reicht die genetische Vielfalt aus, damit sich die Art Cervus elaphus, der Rothirsch, in der Zukunft an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann“, sagt Prof. Gerald Reiner, Hauptautor der neuen Studie und ergänzt: „Der langfristige Fortbestand unserer größten heimischen Wildtierart steht damit in Frage“.

Hessen ist eines von mehreren Bundesländern, in denen Rothirsche nur in sogenannten Rotwildbezirken existieren dürfen. Außerhalb dieser Gebiete müssen sie per Gesetz ausgerottet werden. „Sehr viel stärker als Autobahnen oder Eisenbahntrassen zerschneidet damit der Gesetzgeber die hessischen Rotwildlebensräume“ sagt Dr. Andreas Kinser, stellvertretender Leiter Natur- und Artenschutz der Deutschen Wildtier Stiftung. „Die falsche Jagdpolitik trägt die Verantwortung für den Rückgang von genetischer Vielfalt, die ein wesentlicher Teil von Biodiversität ist.“

Doch nicht nur Hessen macht den Rothirsch krank. In Baden-Württemberg darf der Rothirsch nur auf vier Prozent der Landesfläche – aufgeteilt in fünf gesetzlich festgelegten Rotwildbezirken – existieren. Um dem Rothirsch eine Stimme zu geben, hat die Deutsche Wildtier Stiftung die erste geröhrte Petition der Welt gestartet. Bereits rund 25.000 Natur- und Artenschützer haben auf www.change.org/rothirsch für die Abschaffung von Rotwildbezirken unterzeichnet. „Der Verlust von genetischer Vielfalt ist unumkehrbar“, sagt Andreas Kinser. „Um das Steuer herumzureißen, muss die Politik jetzt endlich die natürlichen Wanderungen des Rothirsches zulassen.“

Bestellinformationen:

Die Studie zur „Sicherung der genetischen Vielfalt beim hessischen Rotwild als Beitrag zur Biodiversität“ können Sie hier downloaden: https://www.rothirsch.org/bestellung-von-tagungsbaenden. Als Broschüre ist sie gegen eine Schutzgebühr von 9,90 EUR (inkl. Versand) erhältlich.

06.11.2019, Greenpeace e.V.

Hoffnung für die Meere: Greenpeace-Taucher finden paradiesische Artenvielfalt an atlantischem Seeberg Nach Fischereiverbot erholt sich marines Leben am Tiefseeberg „Vema“

Mount Vema / Südostatlantik

Einen beeindruckenden Beweis für die Wirksamkeit von Meeresschutzgebieten fanden Greenpeace Aktivistinnen und Aktivisten an Bord der Arctic Sunrise am Tiefseeberg Vema im Südostatlantik. Taucher der Umweltschutzorganisation haben auf dem Seeberg, der aus 4600 Metern Tiefe bis knapp unter die Wasseroberfläche empor steigt, ein Paradies der Artenvielfalt entdeckt. Gelbschwanzmakrelen, Streifenbrassen, Korallen, Algen und viele Krebsarten finden hier – fast 1000 Kilometer vom afrikanischen Festland entfernt – küstenähnliche, ideale Lebensbedingungen. Die tieferen Hänge sind Heimat für Schwarze Korallen und farbenreiche Gorgonien. Sogar der auf Vema bereits als ausgelöscht geltende Bestand der Tristan Languste nimmt wieder zu nachdem die Südostatlantische Fischereiorganisation (SEAFO) 2007 ein Verbot der Grundfischerei verhängte. Dutzende Exemplare konnten die Taucher beobachten. „Wir sind überrascht, so viele Tristan-Langusten zu sehen. Ohne das Fischereiverbot wäre diese Art hier für lange Zeit verloren gewesen“, sagt Greenpeace-Meeresbiologe und Taucher Thilo Maack vor Ort. „Vema zeigt: Die Meere erholen sich, wenn man ihnen Zeit und Raum dafür gibt.“

Die Umweltschützerinnen und Umweltschützer fordern jedoch mehr Schutz und konsequente Maßnahmen gegen tödliche Geisternetze und ausrangiertes Fischereigerät in den Ozeanen. Verlorene oder aufgegebene Hummerkäfige der Fischereiindustrie, die Greenpeace sogar auf Mount Vema dokumentieren konnte, bedrohen noch immer marine Lebewesen und werden zur gefährlichen Falle für Fische, Krebse und andere Meerestiere.

Jährlich landen rund 640.000 Tonnen altes Fischereigerät wie Netze, Bojen, Leinen, Fallen und Körbe als Fischereimüll in die Ozeane und tragen zu etwa zehn Prozent zur Plastikbelastung bei. Sechs Prozent aller eingesetzten Netze, neun Prozent aller Fallen und 29 Prozent aller Langleinen enden in den Meeren. Seeberge sind besonders häufig betroffen, da sie wegen ihrer großen Artenvielfalt stark befischt werden. Das belegt ein Greenpeace-Report, den die Umweltschutzorganisation heute veröffentlicht (Online https://act.gp/2WVavrH). „Es macht mich wütend, an einem so entlegenen Ort alten Fischereimüll zu finden.“, sagt Maack. „Orte wie Mount Vema brauchen umfassenden Schutz vor jeglichem menschlichen Zugriff und jemanden, der diesen Schutz konsequent umsetzt.“

Vereinte Nationen müssen 30 Prozent der Ozeane schützen

Die Reise der Arctic Sunrise zum Tiefseeberg ist Teil der großen diesjährigen Schiffsexpedition vom Nord- zum Südpol mit zahlreichen Stopps an den Paradiesen der Hohen See. Greenpeace fordert von den Vereinten Nationen, im kommenden Jahr einen ambitionierten, rechtlich bindenden Hochseeschutzvertrag zu verabschieden, mit dem 30 Prozent der Meere bis 2030 geschützt werden können. Doch die Verhandlungen machen kaum Fortschritte. Nur mit durchgreifenden Schutzmaßnahmen und klaren Regeln für die Ausweisung von Schutzgebieten und gegen Überfischung, Vermüllung oder Rohstoffabbau können die Ozeane als Nahrungsquelle und wichtigster CO2-Speicher noch gerettet werden.

06.11.2019, Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

Naturkundemuseum Berlin erforscht Genitalien und DNA von Fleischfliegen

Ein internationales Forscherteam unter Leitung von Eliana Buenaventura vom Museum für Naturkunde Berlin veröffentlichte eine neue Studie in Systematic Entomology, die sich mit der Genitaluntersuchung von männlichen Fleischfliegen (Sarcophagidae) und der Auswertung von mehr als 900 genetischen Datensätzen beschäftigt, um neue Erkenntnisse über die Evolution der Fleischfliegen zu gewinnen. Ergebnis ist, dass die Klassifizierung von Fleischfliegen, die auf morphologischen Merkmalen einschließlich der männlichen Genitalien basiert, phylogenetische Beziehungen hervorruft, die mit den Molekulardaten in Konflikt stehen. Die Geschichte zur Evolution der Fliegenfamilie wird nun neu geschrieben.

Fleischfliegen (Sarcophagidae) sind eine der artenreichsten Fliegenfamilien. Die meisten Arten aus dieser Familie sind Aasfresser, d.h. sie legen ihre Eier auf toten Körpern ab, um ihre Larven damit zu ernähren. Dadurch werden die Nährstoffe recycelt. Gäbe es keine Fleischfliegen, wäre auch unser Leben unerträglich und die Erde voller Kadaver. Daher sind Fleischfliegen sehr nützlich für das gesamte Ökosystem und sie sind dazu noch auf der ganzen Welt zu finden. An Fleischfliegen kann mittels DNA Untersuchung festgestellt werden, auf welchen Tieren sie gesessen haben. Dadurch können Rückschlüsse auf die Biodiversität in einem bestimmten Gebiet gezogen werden.

Bisher gab es wenig molekulare Daten, um Fragen nach Evolution und Artenvielfalt zu beantworten. Das ändert sich mit der neuen Studie drastisch, die auf vielen neuen molekularen Daten aus verschiedenen Evolutionslinien innerhalb der sehr unterschiedlichen Fleischliegenfamilie sowie aus allen biogeographischen Regionen basiert. Es ist die Auswertung des größten molekularen Datensatzes, der jemals für eine phylogenetische Analyse einer Fliegenlinie gemacht wurde. Die Arbeitsgruppe konnte herausfinden, dass die traditionelle Klassifizierung von Fleischfliegen, die auf morphologischen Merkmalen einschließlich der männlichen Genitalien basiert, phylogenetische Beziehungen hervorruft, die mit den molekularen Daten in Konflikt stehen. So liefert die Überprüfung morphologischer Strukturen neue Erkenntnisse über die Evolution männlicher genitaler Merkmale innerhalb von Sarkophagiden und erzählt eine andere Geschichte über die Evolution dieser vielfältigen Fliegengruppe.

Eliana Buenaventura ist Leiterin der Zweiflügler-Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin und arbeitet am neu gegründeten Zentrum für Biodiversitätsentdeckung des Leibniz-Forschungsmuseums. Etwa eineinhalb Millionen präparierte Fliegen und Mücken sind in der Forschungssammlung vorhanden und stehen als globale Forschungsinfrastruktur den Forscherinnen und Forschern weltweit für ihre Arbeit für Natur zur Verfügung. Die Sammlung ist eine äußerst wertvolle Ressource, da manche Arten heutzutage durch den Arten- und Ökosystemschwund gar nicht mehr in der Natur vorhanden sind. Andererseits werden immer wieder neue Arten in den Sammlungen gefunden und erforscht.

Publiziert in:

Eliana Buenaventura et. al. Anchored hybrid enrichment challenges the traditional classification of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae). Systematic Entomology (2019), DOI: 10.1111/syen.12395

06.11.2019, Universität Ulm

Studie an madagassischen Lemuren – Das Mikrobiom als Schlüssel zur besseren Therapie von Durchfallerkrankungen

Ein Forscherteam mit der Ulmer Biologin Professorin Simone Sommer hat untersucht, wie sich Durchfall-Erreger wie der Adeno-Virus auf das Darm-Mikrobiom auswirkt. Untersucht haben sie dies an madagassischen Lemuren. Dabei fanden sie heraus, dass sich die Darmflora der infizierten Mausmakis in ihrer Zusammensetzung massiv verändert hat: nützliche Darmbakterien nahmen ab und potentielle Krankheitserreger kamen häufiger vor. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen dabei von einem generellen Effekt aus, der auch das Auftreten von Ko-Infektionen erklärt.

Für gesunde Erwachsene ist eine Magen-Darminfektion unangenehm – aber meist nach wenigen Tagen überstanden. Ganz anders sieht es bei immungeschwächten Personen oder Kindern aus: Für solche Patientinnen und Patienten kann eine Durchfallerkrankung tödlich enden. Um diese unterschiedlichen Krankheitsverläufe besser zu verstehen, nehmen Forschende um Professorin Simone Sommer (Universität Ulm), Professor Jörg Ganzhorn (Universität Hamburg) und Professor Christian Drosten (Charité Berlin) das Zusammenspiel eines häufigen Erregers mit dem Darm-Mikrobiom in den Blick. Es geht dabei um den Adenovirus. Der Modellorganismus mag überraschen: Für ihren Fachbeitrag in „Scientific Reports“ haben die Forschenden aus Deutschland und Madagaskar Mausmakis und ihre Kotproben untersucht.

Adenoviren haben das ganze Jahr über Saison: Beim Menschen führt dieser verbreitete Erreger zu unterschiedlich starken Infektionen – von Durchfallerkrankungen bis zu Atemwegsinfekten. Eine Ansteckung erfolgt über Tröpfcheninfektion oder etwa Fäkalien-Kontakt. Zeitnah nach der Infektion siedeln sich die Viren im Magen-Darm-Trakt des Wirts an und sind somit in Stuhlproben nachweisbar.

Im Darm herrscht ohnehin ein reges Treiben: unzählige symbiotische Bakterien, das so genannte Mikrobiom, unterstützen die Verdauung und etwa die Immunabwehr. Eine Störung dieser Darmflora wird zunehmend mit den verschiedensten Erkrankungen assoziiert – von Depressionen und Diabetes bis hin zum krankhaften Übergewicht. Wahrscheinlich beeinflussen auch Adenoviren das Darm-Mikrobiom und somit die Immunabwehr, wodurch Durchfälle sowie Ko-Infektionen begünstigt werden. „Vireninfektionen könnten noch viel weitreichendere Konsequenzen haben, als bisher angenommen, indem sie durch Störung des Darm-Mikrobioms die Zunahme bakterieller Krankheitserreger begünstigen“, erklärt Professorin Simone Sommer, Leiterin des Instituts für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik der Universität Ulm.

Tatsächlich kann das Adenovirus nicht nur Menschen, sondern auch Fische, Vögel oder etwa Primaten befallen. Daher haben die Forschenden ihre Untersuchungen nicht an Patientinnen und Patienten, sondern an Grauroten Mausmakis (Microcebus griserufus) in Madagaskar durchgeführt – einem optimalen Modell. Der Lebensraum dieser Primaten, die zur Gruppe der Lemuren gehören, grenzt nämlich an Siedlungen, weshalb sie in Kontakt mit Menschen und ihren Haustieren kommen können. Diese Situation macht sie zur möglichen Quelle von Zoonosen – also von Erkrankungen die die Artengrenze überschreiten. Bekannte Beispiele für solche Zoonosen sind der AIDS-Erreger HIV, der vom Affen auf den Menschen übergegangen ist, oder Ebola. „Adenoviren sind der Hauptgrund für Magen-Darminfektionen beim Menschen in Madagaskar“ berichtet Jörg Ganzhorn, der die ökologischen Untersuchungen in Madagaskar leitet. Daher ist ein Austausch der Viren über die Artengrenze nicht unwahrscheinlich. Zudem ähneln sich die Erregerstämme beim Menschen und bei den Primaten teilweise auffällig“, sagen Victor Corman und Christian Drosten von der Berliner Charité.

Im südmadagassischen Trockenwald haben die Forschenden also untersucht, ob natürlich vorkommende Adenovirus-Infektionen das Darm-Mikrobiom von Mausmakis verändern. Da Durchfallerkrankungen bei Kindern oft wesentlich schwerer verlaufen, lag ein Schwerpunkt der Studie auf altersabhängigen Effekten. Dazu wurden Graurote Mausmakis für eine begrenzte Zeit eingefangen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestimmten das Geschlecht der Lemuren; Körpergröße und Gewicht gaben Hinweise auf ihr Alter. Während der Untersuchung hat die Gruppe um Professor Jörg Ganzhorn 160 Kotproben der Primaten gesammelt. Diese wurden tief gekühlt, nach Deutschland gebracht und im Labor analysiert: die Berliner Kollegen stellten fest, welche Tiere das Adenovirus in sich trugen. Das Ulmer Team hingegen bestimmte mit modernen Hochdurchsatz-Sequenziermethoden für jede Kotprobe die Zusammensetzung des Mikrobioms: Welche Arten von Bakterien kommen wie häufig vor? „Danach haben wir mit Hilfe bioinformatischer Analysen untersucht, wie sich der relative Anteil der einzelnen Mikroorganismen nach einer Vireninfektion verändert hat“, ergänzt Erstautor Dr. Wasimuddin von der Universität Ulm.

Insgesamt waren 44 von 160 Mausmakis mit dem Adenovirus infiziert. Ihre Erkrankung hatte – ebenso wie das Alter – einen signifikanten Einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms: Die Diversität der Bakterien-Gemeinschaft war bei infizierten Mausmakis vermindert, wobei nützliche Bakterien abnahmen und potenzielle Krankheitserreger häufiger vorkamen. Weiterhin interagierte die Bakterien-Gemeinschaft im Darm deutlich weniger und die betroffenen Tiere brachten ein geringeres Körpergewicht auf die Waage. Einen Zusammenhang zwischen dem Alter der Lemuren und ihrer Anfälligkeit für eine Adenovirus-Infektion konnten die Forschenden jedoch nicht feststellen. „Weitere Studien müssen zeigen, ob ein gestörtes Mikrobiom tatsächlich das Ergebnis oder der Grund für eine Adenovirus-Infektion ist. Dazu müssten erkrankte und gesunde Mausmakis über einen längeren Zeitraum beobachtet werden – vor und nach der Infektion“, erläutern die Ulmer Forschenden. „Wir vermuten hier einen generellen Effekt. Am Beispiel freilebender, tropischer Fledermäuse konnten wir kürzlich ebenfalls zeigen, dass Infektionen mit Durchfallerregern wie dem Astrovirus das Mikrobiom stören und bakterielle Begleiterkrankungen verstärken“, fasst Simone Sommer das Ergebnis einer anderen Studie zusammen.

Offenbar ist das Zusammenspiel des Adenovirus mit dem Darm-Mikrobiom der Schlüssel zu einem besseren Verständnis solcher Infektionen beim Menschen. Eine Störung des Mikrobioms begünstigt wohl Ko-Infektionen, die vor allem Risikogruppen wie Kinder oder immungeschwächte Personen gefährden. In solchen Fällen würde eine mikrobiombasierte Therapie Abhilfe schaffen und womöglich Leben retten. Bis dahin ist jedoch noch viel Forschungsarbeit nötig. Unter anderem sollte die Rolle des Immunsystems bei Adenovirus-Infektionen noch detaillierter untersucht werden.

An der Studie waren Forschende der Universitäten Ulm und Hamburg sowie der Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin) sowie vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF Berlin) beteiligt. Weitere Beiträge kamen von der Universität Antananarivo auf Madagaskar.

Originalpublikation:

Wasimuddin, Victor M. Corman, Jörg U. Ganzhorn, Jacques Rakotondranary,

Yedidya R. Ratovonamana, Christian Drosten & Simone Sommer: Adenovirus infection is associated with altered gut microbial communities in a non-human primate. Scientific Reports (2019) 9:13410, https://doi.org/10.1038/s41598-019-49829-z

06.11.2019, Karl-Franzens-Universität Graz

Ins Eck gedrängt: ForscherInnen der Uni Graz beobachten erstmals, wie Fische auf Quallen-Invasion reagieren

Kristina Sefc, Aneesh Bose und Holger Zimmermann vom Institut für Biologie der Universität Graz haben im afrikanischen Tanganjikasee erstmals beobachtet, wie die dort heimischen Buntbarsche auf eine Quallenblüte reagieren. Das Auftreten der Nesseltiere hat messbaren Einfluss auf das Verhalten der Fische. Die Ergebnisse der Untersuchung sind soeben im Journal Royal Society Open Science erschienen.

Quallen sind nicht nur der Schrecken von StrandurlauberInnen, auch Fische fühlen sich von deren Massenauftreten bedroht. Kristina Sefc, Aneesh Bose und Holger Zimmermann vom Institut für Biologie der Universität Graz haben im afrikanischen Tanganjikasee erstmals beobachtet, wie die dort heimischen Buntbarsche auf eine Invasion der Nesseltiere reagieren. „Die Situation war vergleichbar mit einem Wochenende in einer eingeschneiten Almhütte: Die Fische hatten sich unter Steinen und in Ritzen verkrochen und waren im Freiwasser, in dem üblicherweise reger Betrieb herrscht, kaum zu sehen“, schildert Sefc. „Irgendwann gehen aber die Vorräte aus, und der Bedarf nach Sozialkontakten wächst.“

Den Kontakt mit den Quallen meiden die Buntbarsche, da sie genauso genesselt werden wie wir Menschen. Sie bewegen sich also viel weniger als sonst. Für Revierbesitzer und brutpflegende Fische hat das den Vorteil, dass sie weniger Eindringlinge und Räuber abwehren müssen. „Sie sparen also Energie“, erklärt Sefc. Längerfristig würde durch die Strategie des Rückzugs allerdings möglicherweise die Nahrungs- und Partnersuche zu kurz kommen.

Mit den Beobachtungen konnten die Grazer BiologInnen erstmals zeigen, dass eine so genannte Quallenblüte das Verhalten anderer Meeres- oder Seebewohner messbar beeinflusst. Die im seichten Wasser in festen Territorien lebenden Buntbarsche haben auch keine Möglichkeit, den Nesseltieren großräumig auszuweichen. Viel massiver ist das Auftreten von Quallen im Meer. Sefc und ihr Team gehen davon aus, dass ihre neu gewonnenen Erkenntnisse auch auf marine Küstengebiete übertragbar sind.

Frühere Studien von Interaktionen von Fischen und Nesseltieren beschränkten sich auf direkte Konkurrenz um Futter beziehungsweise gegenseitiges Fressen und Gefressenwerden. Die von Plankton lebenden Medusen rauben die Nahrung, machen sich unter Umständen auch über Eier und Larven her und können mit ihren Nesselzellen sogar kleine Fische töten. Andererseits sind sie selbst oder die in den Tentakeln gefangene Beute wiederum Nahrung für manche Fischarten.

Ihre Erkenntnisse haben die ForscherInnen der Universität Graz soeben im Journal Royal Society Open Science veröffentlicht.

Originalpublikation:

Aneesh P. H. Bose, Holger Zimmermann and Kristina M. Sefc, Freshwater hydrozoan blooms alter activity and behaviour of territorial cichlids in Lake Tanganyika

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.191053

07.11.2019, Universität Regensburg

Ameisen bauen Straßen, um Umwege zu vermeiden

Straßen ermöglichen ein schnelles Vorankommen zwischen Orten, verursachen jedoch auch Kosten bei deren Konstruktion und Erhalt. Auch Ameisen bauen Straßen – bevorzugt dann, wenn diese den Weg stark verkürzen. Das haben nun Biologen an der Universität Regensburg herausgefunden. Somit zeigen Ameisen und Menschen interessante Gemeinsamkeiten im Straßenbau, die unser Verständnis von Straßensystemen erweitern können. Die Erkenntnisse der Regensburger Wissenschaftler wurden nun im Journal of Experimental Biology veröffentlicht.

Straßen sind pulsierende Adern menschlicher Betriebsamkeit. Sie verbinden Städte, Länder und Individuen und sind ein Kennzeichen menschlicher Organisationsfähigkeit. Das gezielte Konstruieren von Straßen unterscheidet Menschen von anderen Primaten, die sich auf passiv entstehende Trampelpfade verlassen. Damit heben sich die Menschen jedoch nicht vom gesamten Tierreich ab. Auch einige Ameisenarten konstruieren Straßen durch das Entfernen von Unrat und Vegetation. Solche Straßen ermöglichen nicht nur ein rasches Vorankommen, sondern führen auch unerfahrene Arbeiterinnen zu ihren Destinationen und ermöglichen ein schnelles Rekrutieren von Verstärkung im Falle eines Territorialkonfliktes mit anderen Ameisenkolonien. Ebenso wie bei uns Menschen binden diese Straßen Ressourcen: erst müssen Ameisen die Straßen erbauen, die es dann auch zu erhalten gilt.

Australische Fleischameisen (Iridomyrmex purpureus) etwa schneiden Pfade durch das umliegende Gras, um ihre Nester effizient zu verbinden und Futterbäume zu erschließen. Ob Ameisen diese Straßen allerdings nur bauen, wenn sie tatsächlich notwendig sind, war bisher noch unklar. Wissenschaftler der Universität Regensburg haben daher in Kooperation mit der Universität Sydney untersucht, ob australische Fleischameisen den Bau von Straßen von möglichen Alternativrouten abhängig machen. Dazu wurde eine künstliche Rasenmatte bestehend aus 300 lasergeschnittenen Papiergräsern zwischen dem Nest und einer Zuckerlösung platziert. Dieses Hindernis wurde nun entweder von einer kurzen Wand flankiert, die die Ameisen leicht umgehen konnten, oder von einer sehr langen Wand, welche die Ameisen zu einem langen Umweg zwang.

„Dieser Experimentalaufbau erlaubte uns, die kollektive Entscheidungsfähigkeit von Ameisen zu testen“, so Felix Oberhauser, der die Studie durchführte. „Wenn Ameisenkolonien in der Lage sind, ihren Straßenbau zu optimieren, sollten sie vor allem einen Pfad durch die Papiergräser schneiden, wenn die Alternativroute sehr lange ist.“ Genau das konnten die Regensburger Biologen zeigen: Viele Ameisenkolonien entschieden sich für die Umgehung der Papier-Grashalme, wenn diese kurz war, schnitten bei langen Umwegen aber eifrig eine Straße durch das Hindernis. „Durch Analysen konnten wir zudem herausfinden, dass Ameisen schmale Pfade durch das Hindernis schnitten, die über die Zeit breiter wurden. Wie ein Fluss, der sich sein Bett durch den Boden bahnt“, so Dr. Tomer Czaczkes, der die Studie leitete. „Der nächste Schritt ist, die Verhaltensmuster auszumachen, die solche Pfade ermöglichen“. Das Wissen um die Gemeinsamkeiten im Straßenbau von Menschen und Ameisen ermöglicht es uns zu verstehen, wann und warum Straßen konstruiert werden und weshalb aktiver Straßenbau so selten im Tierreich zu finden ist.

Originalpublikation:

Oberhauser, F.B.; Middleton, E.J.T.; Latty, T.; Czaczkes, T.J. “Meat ants cut more trail shortcuts when facing long detours” Journal of Experimental Biology (2019).

DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.205773

07.11.2019, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen

Muschel zum Geburtstag // Neu entdeckte Bivalve zu Ehren des Hirnforschers und Nobelpreisträgers Eric Kandel benannt

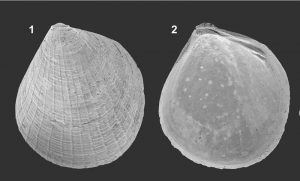

Heute feiert Neurowissenschaftler Prof. Dr. Eric Kandel seinen 90. Geburtstag. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung haben ein besonderes Geschenk für den – im Jahr 2000 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichneten – Forscher: Eine neu vor der Küste Namibias entdeckte Muschel trägt fortan den Namen des US-amerikanischen Wissenschaftlers Neocardia kandeli.

„Eric Kandel zählt zu den weltweit bedeutendsten Hirnforschern. Nicht ohne Grund zeichnen wir im zweijährigen Turnus herausragenden wissenschaftlichen Nachwuchs mit dem ‚Eric Kandel Young Neuroscientists Prize’ aus – sein Name steht für wissenschaftliche Qualität und Exzellenz. Daher wollten wir ihm auch ein ganz besonderes Präsent zu seinem 90. Geburtstag machen – eine nach ihm benannte Spezies“, erzählt Dr. Astrid Proksch, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung. Die Stiftung konzipiert eine neue Gehirn-Ausstellung im Senckenberg Naturmuseum.

Wissenschaftler von Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven haben daher eine etwa 6 Millimeter große, bislang unbekannte Muschel nach dem Neurologen benannt. Neocardia kandeli wurde während einer Ausfahrt 2016 mit dem Forschungsschiff Meteor aus 230 Meter Tiefe vor der Küste Namibias von Forschenden von Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven geborgen und liegt zukünftig als „Holotyp“ – so werden die „Urmeter“ der Biologie bezeichnet – in den Sammlungen der Marinen Zoologie am Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt.

„Wir freuen uns, dass wir mit einer Senckenberg-Entdeckung zur Würdigung von Eric Kandel beitragen können. Wesentliche Erkenntnisse über das Gehirn hat er an marinen Weichtieren gewonnen, zu denen auch die Neocardia kandeli gehört. Dass es ihm gelingt, komplexe Abläufe im Gehirn verständlich zu beschreiben und so Verhaltensmuster zu erklären, ist uns Ansporn, denn vor dieser Aufgabe steht auch Senckenberg, nicht zuletzt bezogen auf die Komplexität in marinen Lebensräumen“, erläutert Senckenberg-Generaldirektor Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger die Artbenennung.

Leon Hoffman, Senckenberg-Ehrenämtler und Entdecker der „Kandel-Muschel“ ergänzt: „Es ist immer toll, eine neue Art zu entdecken – dass die kleine Muschel nun sogar den Namen eines großen Nobelpreisträgers trägt, freut mich sehr!“

Das menschliche Gehirn gehörte von jeher zu Kandels Interesse. Der 1929 in Wien geborene Wissenschaftler wollte zunächst – inspiriert von Sigmund Freud – Psychoanalytiker werden, bevor er sich der Hirnforschung widmete. Anhand von Meeresschnecken der Art Aplysia californica untersuchte Kandel bereits 1962 einfache Formen des Lernens wie beispielsweise die Sensitivierung und Konditionierung. Für seine Beiträge zur Erforschung der Gedächtnisbildung – die Übertragungen von Signalen zwischen Nervenzellen und ihre molekularen Grundlagen – erhielt er im Jahr 2000 gemeinsam mit Arvid Carlsson und Paul Greengard den Nobelpreis für Physiologie und Medizin.

06.11.2019, Eberhard Karls Universität Tübingen

Neuer Vorfahr des Menschen in Europa entdeckt

Bislang unbekannte Primatenart lebte vor fast zwölf Millionen Jahren in Süddeutschland – Aufrechter Gang entwickelte sich offenbar deutlich früher als bisher angenommen

Der aufrechte Gang und die gemeinsamen Vorfahren des Menschen und der Menschenaffen haben sich möglicherweise nicht in Afrika, sondern in Europa entwickelt. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam um Professorin Madelaine Böhme vom Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment an der Universität Tübingen in einer am Mittwoch im Fachmagazin Nature veröffentlichten Studie. Böhme hat in Süddeutschland Fossilien einer bislang unbekannten Primatenart entdeckt: Die versteinerten Überreste des Danuvius guggenmosi, der vor 11,62 Millionen Jahren lebte, lassen den Schluss zu, dass er sich sowohl auf zwei Beinen als auch kletternd fortbewegen konnte. Die Fähigkeit, aufrecht zu gehen, gilt als zentrales Merkmal von Menschen.

Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Menschenaffen bereits vor rund zwölf Millionen Jahren über die Fähigkeit verfügten, auf zwei Beinen zu gehen. Das wäre doppelt so alt wie bisher vermutet: Die bislang ältesten Belege für den aufrechten Gang sind sechs Millionen Jahre alt und stammen von der Insel Kreta und aus Kenia. „Die Funde aus Süddeutschland sind ein Meilenstein der Paläoanthropologie, denn sie stellen unsere bisherige Sichtweise auf die Evolution der großen Menschenaffen und des Menschen grundlegend in Frage“, sagte Böhme. An der Studie waren neben der Forscherin der Universität Tübingen weitere Wissenschaftler aus Bulgarien, Deutschland, Kanada und den USA beteiligt.

Seit Darwin wird die frühe Evolution des Menschen und seiner Cousins, der großen Menschenaffen, intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Fähigkeit, sich auf zwei Beinen fortzubewegen. Entwickelte sich diese aus einer vierbeinigen Fortbewegung ähnlich der Meerkatzen oder bei Affen, die sich hangelnd fortbewegten wie Orang-Utans, oder aus dem so genannten Knöchelgang der Schimpansen und Gorillas? Für die zahlreichen Hypothesen der vergangenen 150 Jahre fehlen oft fossile Beweise.

Die Fossilien von Danuvius guggenmosi wurden zwischen 2015 und 2018 entdeckt. Böhme und ihr Team bargen aus der Tongrube „Hammerschmiede“ im Landkreis Ostallgäu mehr als 15.000 fossile Wirbeltierknochen. Der Lebensraum von Danuvius waren feuchte und bewaldete Ökosysteme, die vor etwa 12 Millionen Jahren in Süddeutschland vorherrschten. Die Fossilfunde konnte das Team mindestens vier Individuen zuordnen. Das am besten erhaltene Skelett eines männlichen Danuvius verfügt über Proportionen, die einem Bonobo ähneln. Dank vollständig erhaltener Arm- und Beinknochen, Wirbel, Finger- und Zehenknochen ließ sich rekonstruieren, wie sich Danuvius fortbewegte. „Zum ersten Mal konnten wir mehrere funktionell wichtige Gelenke ‒ darunter Ellbogen, Hüfte, Knie und Sprunggelenk ‒ in einem einzigen fossilen Skelett dieses Alters untersuchen“, erklärt Böhme. „Zu unserem Erstaunen ähnelten einige Knochen mehr dem Menschen als dem Menschaffen.“

Nach den Ergebnissen der Forscherinnen und Forscher konnte Danuvius auf zwei Beinen gehen, aber auch klettern wie ein Menschenaffe. Den Rumpf hielt er durch eine S-förmig gebogene Wirbelsäule aufrecht. Körperbau, Körperhaltung und Fortbewegungsweise sind für einen Primaten bislang einzigartig. „Danuvius kombinierte die von den hinteren Gliedmaßen dominierte Zweibeinigkeit mit dem von den vorderen Gliedmaßen dominierten Klettern“, erklärte Professor David Begun von der University of Toronto. Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sich der aufrechte Gang des Menschen in Bäumen und vor über 12 Millionen Jahren entwickelte. „Im Gegensatz zu späteren Menschen hatte Danuvius eine kräftige, abgespreizte große Zehe, mit der er große und kleine Äste sicher greifen konnte“, ergänzte Professor Nikolai Spassov, von der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften.

Die Fossilien zeigen, dass Danuvius etwa einen Meter groß war. Die Weibchen dürften gerade mal 18 Kilogramm gewogen haben, weniger als die heutigen Menschenaffen. Das Männchen bewegte sich mit geschätzten 31 Kilogramm am unteren Ende des Gewichts heutiger Menschenaffen. Der Brustkorb war flach und breit und die Lendenwirbelsäule verlängert, wodurch Danuvius effektiv seinen Körperschwerpunkt über der gestreckten Hüfte und Knien halten konnte. Die Knochen lassen auf mehrere Schlüsselmerkmale menschlicher Zweibeinigkeit schließen, wie zum Beispiel eine X-Stellung der Beine.

Gestützt werden diese Ergebnisse durch eine weitere, kürzlich im Journal of Human Evolution erschienene Studie zu einem zehn Millionen Jahre alten Beckenknochen aus Ungarn. „Auch dieses Fossil deutet darauf hin, dass sich die europäischen Vorfahren der afrikanischen Menschenaffen und des Menschen von den heute lebenden Gorillas und Schimpansen unterschieden“, sagte David Begun, der auch an der Erforschung des ungarischen Fossils beteiligt war. „Die Vorfahren, die wir mit den heute in Afrika lebenden Menschenaffen teilen, waren so einzigartig wie wir es heute sind.“ Ihr Körperbau gibt wichtige Hinweise darauf, von welchem Ausgangspunkt sich afrikanische Menschenaffen und Mensch auseinander entwickelten“, so die Überzeugung der Forscher.

Der Fundort – Einblick in die frühe menschliche Evolution

In der ehemaligen Ziegelei „Hammerschmiede“ entdeckte der (inzwischen verstorbene) Hobbyarchäologe Sigulf Guggenmos 1972 die ersten Fossilien – ihm zu Ehren trägt die neue Menschenaffenart den Namen Danuvius guggenmosi. Wissenschaftliche Grabungen führen die Universität Tübingen und das Senckenberg Center für Menschliche Evolution und Paläoumwelt unter Leitung von Prof. Dr. Madelaine Böhme seit 2011 durch. Seit 2017 werden die Grabungen im Rahmen eines Citizen Science Projekts von Ehrenamtlichen unterstützt. Rund 15.000 Fossilien von bisher 115 Wirbeltier-Arten konnten geborgen werden, darunter Fische, Riesensalamander, Schildkröten, Vögel, Elefanten und die weltweit ältesten Pandas. Vor fast 12 Millionen Jahren lebten sie hier in offenen Waldlanschaften, Flüssen und Tümpeln in einem warm-subtropischen Klima.

„Die bedeutenden Funde von fossilen Wirbeltieren, vor allem von über 12 Millionen Jahre alten Hominiden, bei Pforzen ist eine Weltsensation. Das heutige Ostallgäu ist eine der Wiegen der Menschheit. Der Landkreis wird alles unternehmen, um die Paläontologen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und die notwendigen Schritte zum Schutz der Fundstelle einleiten“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Auch in Zukunft sollen in der Tongrube Hammerschmiede, die sich in Privatbesitz befindet, Grabungen durchgeführt werden. Dies soll jeweils in enger Kooperation mit dem Eigentümer und Betreiber der Grube geschehen.

Originalpublikation:

Madelaine Böhme, Nikolai Spassov, Jochen Fuss, Adrian Tröscher, Andrew S. Deane, Jérôme Prieto, Uwe Kirscher, Thomas Lechner & David R. Begun. A new Miocene ape and locomotion in the ancestor of great apes and humans. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-019-1731-0 (2019).

Carol V. Ward, Ashley S. Hammond, J. Michael Plavcan, David R. Begun. A late Miocene hominid partial pelvis from Hungary. Journal of Human Evolution. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047248419300685?via%3Dih…