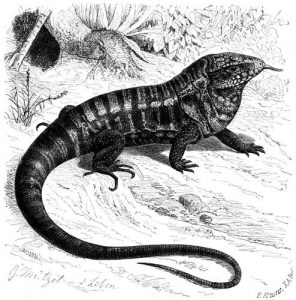

Die bekannteste Art der Sippe, der Teju oder, wie er in Guayana genannt wird, Salompenter ( Tejus Tejuixin, Lacerta Tejuixin und monitor, Seps marmoratus, Monitor Meriani und Tejuixin, Tupinambis, Tejus und Tejuixin monitor, Podinema Tejuixin), ist eine sehr große Schuppenechse von 1,5 bis 2 Meter, wovon freilich fast zwei Drittel auf den Schwanz gerechnet werden müssen, und ziemlich bunter Färbung. Ein bräunliches, etwas ins Bläuliche schimmerndes Schwarz ist die Grundfarbe; den Nacken zeichnen weißgelbe, die Seiten des Halses und Kopfes in Reihen gestellte weißliche Flecken, den Rücken neun bis zehn Querbinden, welche aus runden, gelben Flecken zusammengesetzt werden, den Schwanz unregelmäßig stehende gelbe Flecken und einzelne Fleckenreihen, die Füße auf der Außenseite gilbliche Punktflecken; die unteren Theile sind röthlichgelb und unterbrochen schwarz in die Quere gebändert; Kehle und Unterhals zeigen ebenfalls gelbe, weiß eingefaßte Binden.

Der Teju der Küstenindianer oder Lagardo der Brasilianer verbreitet sich über den größten Theil von Südamerika, von Guayana an bis nach Paraguay hinauf, und ist in den meisten Gegenden sehr häufig, wie es scheint jedoch mehr an der Küste als im Inneren des Landes. In bebauten Gegenden sucht er, laut Schomburgk, hauptsächlich die Zuckerpflanzungen und die an dieselben grenzenden Waldungen auf; in Brasilien lebt er, nach Angabe des Prinzen von Wied, in trockenen, sandigen oder thonigen Gegenden und hier in Gebüschen, Vorwaldungen oder selbst in den inneren großen Urwäldern.

Frühere Schriftsteller haben behauptet, daß er gerne ins Wasser gehe; der Prinz hält dies jedoch für unwahrscheinlich: »denn obgleich wir diese Thiere oft in der Nähe des Wassers sahen und jagten, so habe ich doch nie etwas ähnliches bemerkt, und auch alle Indianer und Botokuden haben mir bestätigt, daß der Teju bloß auf dem Trockenen lebe und nicht in das Wasser gehe«. Jeder einzelne haust in einer Erdhöhle, welche er sich unter die Wurzeln der Bäume gräbt und mit einer weiten Oeffnung versieht. Diesem Baue eilt er zu, sobald er verfolgt oder durch fremdartiges erschreckt wird. Er ist ein starkes und sehr schnelles, aber außerordentlich schüchternes und flüchtiges Thier, läßt sich in bewohnten Gegenden selten nahe auf den Leib kommen, stellt sich aber, einmal in die Enge getrieben, zu tapferer Gegenwehr, beißt äußerst scharf, sogar starke Stiefel durch und schlägt nach den ihn angreifenden Hunden heftig mit seinem kräftigen, muskeligen Schwanze. Im Sitzen trägt er den Kopf hoch und gewährt deshalb einen eigenthümlichen, aber angenehmen Anblick, dessen Eindruck durch das feurige Auge erhöht wird; im Laufen eilt er pfeilschnell in gerader Richtung dahin, den Leib und den langen, auf dem Boden nachschleifenden Schwanz schlangenartig bewegend. Die Zunge ist beständig in Thätigkeit: er züngelt, auch wenn er dazu durchaus keine Veranlassung hat. Eine Stimme hat der Prinz niemals gehört, und als Fabel erklärt er die frühere Behauptung, daß der Teju vor anderen gefährlichen Thieren warnen solle.

Die Nahrung besteht in Früchten und allen kleineren lebenden Wesen, insbesondere in Mäusen, Fröschen, Würmern, Kerbthieren, Eiern und dergleichen. Der Prinz fand in dem Magen des von ihm erlegten Tejus die Ueberreste von Mäusen und Kerbthieren, erfuhr auch, daß er Hühner auf den Höfen rauben solle; Schomburgk und Hensel bestätigen das letztere und versichern, daß man ihn in der Nähe der Gehöfte keineswegs gerne sähe, weil er nicht nur den Eiern, sondern auch jungem Federviehe eifrig nachstelle. Die Eingeborenen Brasiliens sagen, daß der Teju sich während der kalten Jahreszeit in seinem Baue verkrieche, daselbst von einem gesammelten Vorrathe von Früchten etwa vier Monate lang lebe, und hierauf, etwa im August, wieder zum Vorscheine komme; Hensel fand, daß er sich in Rio Grande do Sul während des Winters zurückzieht und nur bei andauerndem und besonders warmem Wetter im Freien sich zeigt. Da man gesehen hat, daß sein Schwanz sehr oft verstümmelt ist und dann wieder wächst, hat man das Märchen erfunden, daß unsere Echse während des Winterschlafes, wenn der Fruchtvorrath zu früh aufgezehrt sei, sich den eigenen Schwanz anfresse.

Ueber die Fortpflanzung hat Schomburgk einige Beobachtungen gesammelt. »Die Eier«, sagt er, »fand ich häufig in den großen kegelförmigen Nestern einer Termite, welche diese nicht nur in den Wäldern, sondern auch an den stumpf abgehauenen Bäumen in den Pflanzungen bis zu einem Meter tief in den Erdboden anbaut. Der Salompenter höhlt solche Termitennester aus, verzehrt die eigenen Inwohner und legt dann seine Eier, funfzig bis sechzig an der Zahl, hin ein; die runden Eingänge bricht er durch, so daß er, wenn er am Baumstumpfe emporkriecht, bequem in denselben einschlüpfen kann.« Die weißen, sehr hartschaligen Eier erreichen, laut Hensel, bei großen alten Weibchen fast die Länge von Taubeneiern, sind aber schmäler und an beiden Enden abgestumpft.

Der Teju gehört zu den schädlichen Thieren, da er infolge seiner Dreistigkeit und Raubsucht oft den menschlichen Behausungen sich nähert und hier auf Hühnerhöfen in höchst unliebsamer Weise haust. Man verfolgt ihn schon deshalb, mehr noch aber seines allgemein beliebten Fleisches halber, überall mit einer gewissen Leidenschaft, geht mit besonders auf diese Jagdart geübten Hunden in den Wald, läßt durch diese ihn aufsuchen, in seine Höhle treiben, gräbt ihn aus und erschlägt ihn dann oder schießt ihn, falls man dazu Zeit hat, mit Schrot. Die Hunde, welche einen alten Teju überwältigen sollen, dürfen nicht zu klein und müssen wohl abgerichtet sein, weil auch die großen, welche in dieser Jagd keine Erfahrung haben, durch die Schwanzschläge des Teju sich verblüffen lassen und in der Regel beschämt abziehen. Das Fleisch gleicht, zugerichtet, dem Hühnerfleische, ist weiß und wohlschmeckend und steht deshalb in hohem Rufe. Uebrigens gebraucht man es nicht allein zur Speise, sondern auch als Heilmittel gegen Schlangenbiß; insbesondere das Fett soll hiergegen vorzügliches leisten.

Schomburgk hielt einen Teju mehrere Monate lang im Käfige, hat sich aber nicht mit ihm befreunden können. »Er war«, sagt er, »ein ebenso böses als bissiges Thier, welches seine Wildheit nie ablegte. Er fraß nur Fleisch und trank ebenso häufig wie Nattern, so daß er täglich seinen Trunk Wasser erhalten mußte.« Ich kann, nachdem ich Tejus jahrelang gepflegt, vorstehende Angaben im wesentlichen bestätigen, muß jedoch sagen, daß ich trotzdem zu meinen Gefangenen eine gewisse Zuneigung gewonnen habe. Ihr dreistes oder doch selbstbewußtes Auftreten nimmt für sie ein. Falls man für ihre unerläßlichen Bedürfnisse gebührend sorgt, ihnen namentlich die erforderliche Wärme und genügende Nahrung gewährt, gewöhnen sie sich bald an den Käfig, bis zu einem gewissen Grade auch an den Pfleger, lassen sich jedoch von letzterem niemals etwas gefallen, woraus ihnen Unbehagen erwächst, sondern wahren sich ihre Selbständigkeit, ihren Platz und ihr Futter nöthigenfalls durch kräftige Abwehr. Ungeschickte oder vollends unfreundliche Behandlung reizt ihren Zorn: sie erheben dann den Kopf mehr als gewöhnlich, biegen ihn gleichzeitig etwas zurück, schauen den Gegner funkelnden Auges an, lassen sich durch nichts mehr einschüchtern, springen mit mächtigen Sätzen von Meterweite und Höhe auf den Gegner los und beißen schließlich so heftig, daß der von ihnen wirklich gepackte Mann ernstlich verletzt, beispielsweise infolge des Bisses wochenlang hand- oder fußlahm werden kann. An ihre Nahrung stellen sie nur insofern Ansprüche, als sie viel Futter verlangen. Ein- bis zweihundert Gramm mageres Rind- oder Pferdefleisch werden von einem alten Teju im Laufe des Tages, ja während einer Mahlzeit, verzehrt und befriedigen seine Bedürfnisse auf nicht mehr als vierundzwanzig Stunden. Mit ihresgleichen vertragen sich Tejus ziemlich gut, obschon es auch vorkommt, daß ein altes bissiges Männchen kein anderes in seiner Nähe duldet und schwächere tödtet oder doch in gefahrbringender Weise beißt. In größeren, sonnigen, wohldurchheizten Räumen gehaltene Echsen dieser Art schreiten in der Gefangenschaft auch zur Fortpflanzung; selbst im engeren Käfige legen sie nicht allzu selten Eier; doch ist es, meines Wissens, noch niemand geglückt, letzteren Junge entschlüpfen zu sehen.

*