Eine kurze Nackenmähne und ein einfarbiges Haarkleid kennzeichnen den Tapir, in Brasilien Anta oder Danta, in Giana Maipars, Meripuri und Tapirete genannt (Tapirus terrestris, T. americanus, suillus und Anta, Hippopotamus terrestris). Er ist diejenige Art seiner Familie, mit welcher wir am frühesten bekannt wurden. Die Reisenden sprachen schon wenige Jahre nach Entdeckung der Westhälfte von einem großen Thiere, welches sie für ein Nilpferd hielten, und die heimischen Forscher verliehen diesem Thier deshalb auch den Namen Hippopotamus terrestris.

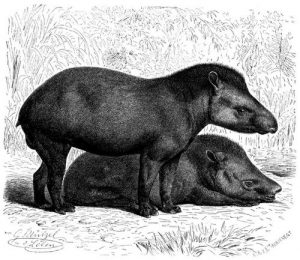

Erst der hochverdiente Marcgrav von Liebstad gibt um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eine ausführlichere Beschreibung nebst Abbildung. Spätere Reisende und Forscher vervollständigten die erste Schilderung, und gegenwärtig sind wir über wenige Dickhäuter besser unterrichtet als eben über diesen Tapir. Wenn man die Unterschiede festhält, welche ich bei Beschreibung des indischen Verwandten hervorgehoben habe, ist es nicht schwer, den Tapir zu erkennen. Ein ziemlich gleichmäßiges Haarkleid, welches sich nur von der Mitte des Oberkopfes längs des Nackens bis zu den Schultern steifmähnig, jedoch nicht bedeutend verlängert, bedeckt den Leib. Die Färbung desselben ist ein schwärzliches Graubraun, welches an den Seiten des Kopfes, besonders aber am Halse und an der Brust, etwas sich lichtet; Füße und Schwanz, die Mittellinie des Rückens und der Nacken pflegen dunkler gefärbt zu sein; die Ohren sind weißlichgrau gesäumt. Verschiedene Abweichungen kommen vor; es gibt fahle, graue, gelbliche, bräunliche Spielarten. Bei den jungen Thieren zeigt nur der Rücken die Grundfärbung der Alten; die Oberseite des Kopfes ist dicht mit weißen, kreisförmigen Flecken besetzt, und längs jeder Seite des Leibes verlaufen vier ununterbrochene [505] Punktreihen von lichter Färbung, welche sich auch über die Glieder erstrecken. Mit zunehmendem Alter verlängern sich diese Flecken streifenförmig, und nach Ende des zweiten Jahres verschwinden sie gänzlich. Nach Tschudi’s Messungen kann der Tapir bis 2 Meter Länge und 1,7 Meter Höhe erreichen. Auffallenderweise kommen diese Maße nicht dem männlichen, sondern dem weiblichen Thiere zu, welches regelmäßig größer zu sein pflegt.

Nach den neueren Untersuchungen scheint sich das Vaterland des Tapirs auf den Süden und Osten Südamerikas zu beschränken, und er im Norden und Westen der Südhälfte sowie in der Mitte Amerikas durch ihm zwar innig verwandte, jedoch wohl unterschiedene Arten ersetzt zu werden, auf welche wir nicht näher eingehen wollen.

Einer Lebensbeschreibung der Tapire müssen wir die Mittheilungen zu Grunde legen, welche wir von Azara, Rengger, Prinz von Wied, Tschudi, Schomburgk und anderen über die amerikanischen Arten erhalten haben; denn über das Leben des Schabrackentapirs fehlen ausführliche Berichte. Alle Arten sind sich übrigens so ähnlich, daß man sich wohl kaum eines Fehlers schuldig macht, wenn man das Leben und Treiben des einen vorzugsweise berücksichtigt.

Alle Tapire halten sich im Walde aus und vermeiden ängstlich Blößen oder offene Stellen desselben. Sie sind es daher auch, welche dem vordringenden Menschen am ersten weichen und vor ihm tiefer in die Wälder sich zurückziehen, während, wie Hensel von Südamerika sagt, die übrige Thierwelt der Wendekreise im Gegentheile nach den urbar gemachten Stellen des Waldes sich hindrängt. In den Dickichten der südamerikanischen Waldungen treten die Tapire regelmäßige Pfade aus, welche sich von den Wegen der Indianer schwer unterscheiden lassen und den Ungeübten leicht verlocken, ihnen zu seinem Schaden zu folgen. Diese Wildbahnen benutzen die Thiere, so lange sie nicht gestört werden; geängstigt dagegen brechen sie ohne irgendwie bemerkliche Anstrengung durch das verschlungenste Dickicht.

Die Tapire sind Dämmerungsthiere. »Wir haben«, sagt Tschudi, »monatelang die dichten Urwälder, in denen Scharen von Tapiren leben, durchstrichen, ohne je einen im Laufe des Tages zu sehen. Sie scheinen sich dann nur im dichten Gebüsch, an den kühlen, schattigen Plätzen aufzuhalten, am liebsten in der Nähe von stehendem Wasser, in welchem sie gern sich wälzen.« In gänzlich ungestörten und sehr dunkeln Wäldern hingegen streifen sie, wie Prinz von Wied versichert, auch bei Tage umher, und diese Angabe findet Unterstützung in der Beobachtung des Betragens der Gefangenen, welche ebenfalls nicht selten in den Tagesstunden sich erheben und eine Zeitlang in ihrem Gehege umherlaufen. Im Sonnenscheine freilich bewegen sie sich höchst ungern, und während der eigentlichen Mittagsstunden suchen sie stets im Schatten des Dickichts Schutz gegen die erschlaffende Hitze und noch mehr gegen die sie im hohem Grade peinigenden Mücken. »Wenn man«, sagt der Prinz, »am frühen Morgen oder am Abend leise und ohne Geräusch die Flüsse beschifft, bekommt man häufig Tapire zu sehen, wie sie sich baden, um sich zu kühlen, oder um sich vor den Stechfliegen zu schützen. Wirklich weiß kein Thier besser gegen diese lästigen Gäste sich zu schützen als der Tapir; denn eine jede Schlammpfütze, ein jeder Bach oder Teich wird von ihm aus dieser Ursache aufgesucht und benutzt. Daher findet man auch oft seine Haut mit Erde und Schlamm bedeckt, wenn er erlegt wird.« Tschudi behauptet, daß die Farbenabänderung, welche man so häufig bemerkt, von dieser Gewohnheit des Thieres herrühre, da sie auf weiter nichts beruhe als auf der größeren oder geringeren Menge von Erde, welche ihm beim Wälzen im Schlamme und Sande die Haut verunreinige. Gegen Abend gehen die Tapire ihrer Nahrung nach, und wahrscheinlich sind sie während der Nacht fortwährend in Bewegung. Sie bekunden in ihrer Lebensweise Aehnlichkeit mit unserem Wildschweine, halten sich jedoch nicht in so starken Rudeln wie dieses, sondern leben, nach Art des Nashorns, mehr einzeln. Namentlich die Männchen sollen ein einsiedlerisches Leben führen und bloß zur Paarungszeit zu dem Weibchen sich gesellen. Familien trifft man höchst selten an, und Gesellschaften von mehr als drei Stücken sind bis jetzt nur da beobachtet worden, wo eine besonders gute, fette Weide zufällig verschiedene Tapire vereinigt hat. Doch bemerkt Tschudi, daß sie haufenweise an die Ufer der Flüsse kommen, um hier zu trinken und sich zu baden.

In ihren Bewegungen erinnern die Tapire an die Schweine. Der Gang ist langsam und bedächtig: ein Bein wird gemächlich vor das andere gesetzt, der Kopf dabei zur Erde herabgebogen, und nur der beständig sich hin- und herdrehende, schnüffelnde Rüssel sowie die fortwährend spielenden Ohren beleben die sonst äußerst träge erscheinende Gestalt. So geht der Tapir ruhig seines Weges dahin. Der geringste Verdacht aber macht ihn stutzen; Rüssel und Ohren drehen und bewegen sich kurze Zeit fieberisch schnell, und plötzlich fällt das Thier in eilige Flucht. Es beugt den Kopf tief zur Erde herab und stürzt in gerader Richtung blindlings vorwärts, durch das Dickicht ebenso rasch wie durch Sumpf oder Wasser. »Begegnet man«, sagt der Prinz, »zufällig einem solchen Thiere im Walde, so pflegt es heftig zu erschrecken und schnell mit großem Geräusche zu entfliehen. Auf eine kurze Entfernung ist es ziemlich flüchtig; doch kann es einem raschen Hunde nicht entgehen und pflegt bald vor diesem sich zu stellen.« Der Tapir ist ein vortrefflicher Schwimmer und ein noch vorzüglicherer Taucher, welcher ohne Besinnen über die breitesten Flüsse setzt, solches auch nicht allein auf der Flucht, sondern bei jeder Gelegenheit thut. Dies ist früher bezweifelt worden; alle neueren Beobachter aber stimmen darin vollständig überein, und der Prinz behauptet geradezu, daß die Aeußerung eines Reisenden, welcher sagt, der Tapir gehe nur selten und bloß auf der Flucht ins Wasser, hinlänglich zeige, daß sie aus einer mit der Natur dieser Thiere völlig unbekannten Quelle geflossen sei. Wahrscheinlich läuft der Tapir, wie das Flußpferd, auch längere Zeit auf dem Grunde der Gewässer hin; wenigstens beobachtete man dies an dem gefangenen Schabrackentapir zu Barakpoore, welchen man oft in dieser Weise sein Wasserbecken durchschreiten sah, während er hier niemals wirklich schwamm. Die Wasserbecken, welche den von mir gepflegten und sonst gesehenen Gefangenen zur Verfügung standen, waren nicht tief genug, als daß ich diese immerhin auffällige Angabe durch eigene Beobachtung prüfen konnte.

Unter den Sinnen des Tapirs stehen Geruch und Gehör entschieden obenan und wahrscheinlich auf gleicher Stufe; das Gesicht hingegen ist schwach. Ueber den Geschmack ist schwer ein Urtheil zu fällen; doch habe ich an Gefangenen beobachtet, daß sie zwischen den Nahrungsmitteln sehr scharf zu unterscheiden wissen und besondere Leckerbissen wohl zu würdigen verstehen. Das Gefühl bekundet sich als Tastsinn und als Empfindung. Der Rüssel ist ein sehr feines Tastwerkzeug und findet als solches vielfache Verwendung. Gefühl beweist der Tapir nicht bloß durch seine Furcht vor den Sonnenstrahlen und Mücken, sondern auch durch Kundgeben einer ersichtlichen Behaglichkeit, wenn seine Dickhaut an irgend einer Stelle des Leibes gekraut wird. Meine Gefangenen legten sich, wenn sie gebürstet oder abgerieben wurden, sofort nieder und zeigten sich dabei willig wie ein Kind, ließen sich nach allen Seiten hin drehen und wenden, ja auch zum Aufstehen bringen, je nachdem man die Bürste an dieser oder jener Stelle des Leibes in Anwendung brachte.

Die Stimme ist ein eigenthümliches, schrillendes Pfeifen, welches, wie Azara sagt, in gar keinem Verhältnisse zu dem großen Körper des Thieres steht. Derselbe Naturforscher behauptet, daß man es von dem freilebenden Tapir nur während der Paarungszeit vernehme, und Schomburgk glaubt, daß es bloß von jungen Thieren ausgestoßen werde. Beides ist falsch; Gefangene wenigstens lassen dieses Pfeifen auch außer der Brunstzeit vernehmen, und zwar der Schabrackentapir ebenso gut wie der amerikanische. Von dem erstgenannten hört man, wenn man ihn stört, noch ein ärgerliches Schnauben, welches mit Worten nicht beschrieben werden kann.

Alle Tapire scheinen gutmüthige, furchtsame und friedliche Gesellen zu sein, welche nur im höchsten Nothfalle von ihren Waffen Gebrauch machen. Sie fliehen vor jedem Feinde, auch vor dem kleinsten Hunde, am ängstlichsten aber vor dem Menschen, dessen Uebermacht sie wohl erkannt haben. Dies geht schon daraus hervor, daß sie in der Nähe von Pflanzungen viel vorsichtiger und scheuer sind als im unbetretenen Walde. Doch erleidet diese Regel Ausnahmen. Unter Umständen stellen sie sich zur Wehre und sind dann immerhin beachtenswerthe Gegner. Sie stürzen sich blindwüthend auf ihren Feind, versuchen ihn umzurennen und gebrauchen auch wohl die Zähne nach Art unserer Bache. In dieser Weise vertheidigen die Mütter ihre Jungen, wenn sie diese vom Jäger bedroht sehen. Sie setzen sich dann ohne Bedenken jeder Gefahr aus und achten keine Verwundung. Im übrigen ist die geistige Begabung der Tapire freilich gering, obwohl die Thiere auf den ersten Anblick hin noch viel stumpfsinniger erscheinen, als sie wirklich sind. Wer längere Zeit gefangene Tapire behandelt hat, erkennt, daß sie immer noch hoch über Nashorn und Nilpferd und ungefähr mit dem Schweine auf gleicher Höhe stehen. »Ein jung eingefangener Tapir«, sagt Rengger, »gewöhnt sich nach wenigen Tagen seiner Gefangenschaft an den Menschen und dessen Wohnort, den er alsdann nicht mehr verläßt. Allmählich lernt er seinen Wärter von anderen Leuten unterscheiden, sucht ihn auf und folgt ihm auf kleine Entfernungen nach; wird ihm aber der Weg zu lang, so kehrt er allein nach der Wohnung zurück. Er wird unruhig, wenn sein Wärter ihm lange fehlt und sucht diesen, falls er dies kann, überall auf. Uebrigens läßt er sich von jedermann berühren und streicheln. Mit der Zeit verändert er seine Lebensart insofern, als er den größten Theil der Nacht schlafend zubringt; auch lernt er, wie das Schwein, nach und nach jegliche Nahrung des Menschen genießen und frißt nicht nur alle Arten von Früchten und Gemüsen, sondern auch gekochtes, an der Sonne getrocknetes Fleisch, verschlingt Stückchen von Leder, Lumpen und dergleichen, wahrscheinlich aus Liebe zu dem salzigen Geschmack, welchen altes Leder und Lumpen besitzen. Wenn er frei umherlaufen kann, sucht er das Wasser selbst auf und bleibt oft halbe Tage hindurch in einer Pfütze liegen, falls diese von Bäumen beschattet wird. Es scheint überhaupt, als bedürfe er das Wasser mehr zum Baden als zum Trinken.« Die von mir gepflegten Gefangenen haben Renggers Beobachtungen bestätigt. Beide Arten waren höchst gutmüthige Geschöpfe. Sie waren ganz zahm, friedlich gesinnt gegen jedes Thier, höchst verträglich unter sich und ihren Bekannten zugethan. Wenn ich zu ihnen ging, kamen sie herbei und beschnupperten mir Gesicht und Hände, wobei sie die wunderbare Beweglichkeit ihres Rüssels bethätigten. Andere Thiere, welche zufällig in ihre Nähe kamen, wurden neugierig dumm längere Zeit beschnüffelt. Die Anta hatte mit einem neben ihm stehenden Wasserschweine sogar innige Freundschaft geschlossen und leckte es zuweilen minutenlang äußerst zärtlich. Beider Trägheit ist sehr groß; sie schlafen viel, zumal an heißen Sommertagen, und ruhen auch des Nachts mehrere Stunden. Am lebendigsten sind sie gegen Sonnenuntergang; dann können sie zuweilen ausgelassen lustig sein, in dem ihnen gewährten Raume auf- und niederjagen und sich mit Wollust im Wasser umhertummeln. In letzterem pflegen sie auch, so lange sie sich frei bewegen können, ihre Losung abzusetzen. Ihre Stimme lassen sie nur höchst selten vernehmen; manchmal schweigen sie monatelang. Auf den Ruf folgen sie nicht, überhaupt thun sie nur das, was ihnen eben behagt, und es kostet ihnen immer eine gewisse Ueberwindung, bevor sie sich aus ihrer Trägheit aufraffen.

Bei geeigneter Pflege halten Tapire auch bei uns jahrelang in der Gefangenschaft aus. Ein warmer Stall ist ihnen Bedürfnis; namentlich im Winter muß man sie gegen die Unbill des Wetters bestmöglichst zu schützen suchen. In den meisten Fällen verenden sie an Lungenkrankheiten, welche sie, wie alle Thiere der Wendekreisländer, in dem kalten Europa leicht heimzusuchen pflegen. Zur Fortpflanzung hat man sie bei uns noch nicht gebracht, wie es scheint, in ihrer Heimat aber auch nicht; wenigstens finde ich hierüber nirgends eine Angabe. Es wird behauptet, daß man daran gedacht habe, den Schabrackentapir in seinem Vaterlande zum Hausthiere zu gewinnen, weniger seines Fleisches halber, als um ihn zum Lasttragen und bezüglich zum Ziehen zu verwenden. Die Absicht mag gut gemeint sein, dürfte sich aber schwerlich ausführen lassen; denn so groß ist die Gelehrigkeit des Tapirs denn doch nicht, daß er als arbeitender Haussklave wesentliche Dienste leisten könne. Namentlich als Zugthier dürfte er nicht eben besonders Glück machen. So hübsch es auch aussehen würde, mit einem Paar Schabrackentapiren durch die Straßen indischer Städte zu fahren, so wenig möchte diese Beförderungsweise unseren neuzeitlichen Reiseeinrichtungen entsprechen: einen gefangenen Tapir zum Traben zu bringen, hat größere Schwierigkeiten als jene Leute, welche solchen Gedanken zuerst aussprachen, glauben mochten.

Die freilebenden Tapire nähren sich nur von Pflanzen und namentlich von Baumblättern. In Brasilien bevorzugen sie die jungen Palmenblätter; nicht selten aber fallen sie auch in die Pflanzungen ein und beweisen dann, daß ihnen Zuckerrohr, Mango, Melonen und andere Gemüse ebenfalls behagen. In den Kakaopflanzungen richten sie, wie Tschudi versichert, manchmal in einer Nacht durch Niedertreten der zarten Pflanzen und das Abfressen der jungen Blätter einen Schaden von vielen tausend Mark an. Im freien, großen Walde leben sie oft monatelang von den abgefallenen Baumfrüchten oder in den Brüchen von den saftigen Sumpf- und Wasserpflanzen. Besonders erpicht sind sie auf Salz; es ist ihnen, wie den Wiederkäuern, Bedürfnis. »In allen tiefliegenden Ländern Paraguays«, sagt Rengger, »wo das Erdreich schwefelsaures und salzsaures Natron enthält, findet man die Tapire in Menge. Sie belecken hier die mit Salz geschwängerte Erde.« Auch die Gefangenen zeigen eine große Vorliebe für Salz. Im übrigen nehmen diese alles an, was Schweine fressen, erkennen aber dankbar jede schmackhafte Gabe, welche ihnen gereicht wird. Baumblätter und Früchte, Zwieback und Zucker gehören zu ihren besonderen Leckerbissen.

Die Brunst der freilebenden Tapire fällt in die Monate, welche der Regenzeit vorausgehen. Etwa vier Monate später wirft das Weibchen ein kleines, niedliches Junges, welches nach Art der Wildschweine gestreift ist. Beim Schabrackentapir ist das Jugendkleid schwarz, oben fahl, unten weiß gefleckt und gestreift, bei der Anta die Grundfarbe ein helles Grau, die Flecken und Streifenzeichnung aber in ähnlicher Weise darüber verbreitet. Vom vierten Monate an beginnt die Färbung sich zu ändern, und im sechsten Monate zeigen die Jungen die Färbung der Alten.

Alle Tapirarten werden von den Menschen eifrig verfolgt, weil man ihr Fleisch und Fell benutzt. Von amerikanischen Forschern erfahren wir, daß das Fell seiner Dicke und Stärke wegen geschätzt wird. Man gerbt es und schneidet meterlange, dicke Riemen aus ihm, welche abgerundet, durch wiederholtes Einreiben mit heißem Fett geschmeidig gemacht und sodann zu Peitschen oder Zügeln verwendet werden. Von den argentinischen Freistaaten aus sollen alljährlich eine Menge solcher Zügel in den Handel kommen. Für Schuhe ist, nach Tschudi, das Fell zu spröde, wenn das Wetter trocken, und zu schwammig, wenn die Witterung feucht ist. Klauen, Haaren und anderen Theilen des Tapirs werden Heilkräfte zugeschrieben; auf der Ostküste aber ist das gemeine Volk, wie Rengger mittheilt, weit entfernt, die Wirkung dieser Mittel an sich selbst zu versuchen, begnügt sich vielmehr, sie anderen Kranken anzupreisen. Dagegen werden die Klauen, nach Tschudi’s Versicherung, von den Indianern, als Vorkehrmittel gegen die Fallsucht, an einem Faden um den Hals getragen oder, geröstet und zu seinem Pulver gerieben, auch innerlich eingegeben. Dasselbe Mittel nimmt in der indianischen Heilkunde einen hohen Rang ein; denn es wird auch gegen Lungenschwindsucht angewandt, dann aber mit der Leber des Stinkthieres in Kakao abgekocht. Endlich sollen die Hufe als Tonwerkzeuge nach Art der Castagnetten verwandt werden.

Eine Jagd aus dem Stegreife schildert Schomburgk. »Eben bogen wir um eine der Krümmungen, als wir zu unserer großen Freude einen Tapir mit seinem Jungen auf einer der vielen Sandbänke am Wassersaume herumwaden sahen; kaum aber war das Wort ›Maipuri‹ den Lippen unserer Indianer entflohen, als wir auch von beiden Thieren bemerkt wurden, welche die Flucht ergriffen und in dem dichten Pflanzendickicht am Ufer verschwanden. Ebenso schnell, wie sie dorthin geeilt, waren wir dem Ufer zugerudert, so daß wir ziemlich gleichzeitig an dieses sprangen und ihnen mit Flinten, Pfeil und Bogen nacheilten. Sowie wir die waldige Umzäunung durchbrachen, bemerkten wir, daß sich die beiden Flüchtlinge in den zwei Meter hohen Schneidegräsern und Rohr, welches eine unübersehbare Fläche bedeckte, zu verbergen suchten. Unsere Meute befand sich in dem etwas zurückgebliebenen dritten Boote, und verdutzt standen wir Europäer vor der gewaltigen Wand, vor der wir von früheren Erfahrungen her heiligen Respekt bekommen [509] hatten. Unsere Indianer aber konnte sie nicht abhalten, und wie die Schlangen verschwanden sie zwischen den gefährlichen Gräsern. Zwei kurz aufeinander fallende Schüsse und das triumphirende Aufjauchzen der Jäger verkündeten ihr Glück. Alles drängte jetzt der Richtung zu; wir erhielten dadurch einen weniger gefährlichen Weg, und bald fanden wir die beiden glücklichen Jäger, sich auf ihre Gewehre stützend, vor dem eben verendeten alten Tapir stehen. Pureka’s Kugel hatte, wie sich bei dem Zerlegen herausstellte, die Lunge des Thieres durchbohrt. Es war ein Weibchen von ungewöhnlicher Größe. Noch umstanden wir in dichtem Kreise die willkommene Beute, als uns das wilde Durchbrechen des Grases und Rohres die Ankunft der Hunde bekundete, welche gierig den Schweiß des Tapirs aufleckten. Jetzt begann die Jagd auf das Junge, dessen Spur unsere trefflichen Hunde bald aufgefunden hatten. Sobald das geängstigte Thier sich entdeckt sah, ließ es einen durchdringenden, pfeifenden Ton hören; noch aber konnten wir nichts sehen, bis uns die pfeifenden, gellenden Töne verriethen, daß das Thier dem Saume des hohen Rohres, dem offenen Felde zugetrieben würde, weshalb wir so schnell als möglich nach einer nahen Erhöhung eilten, um die Jagd anzusehen. Kaum waren wir dort angekommen, als das Thier aus dem Rohre hervorbrach, hinter ihm die klaffende Meute und unsere dreißig Indianer, welche im Laufen mit den Hunden gleichen Schritt hielten, und in deren Jauchzen und Jubeln das Hundegebell und Angstgeschrei des Tapirs fast erstarb. Es war ein eigenthümliches Schauspiel, eine Jagd, wie ich sie noch nie gesehen! Die Kräfte des gehetzten Wildes ermatteten sichtbar, und bald hatte es unser trefflicher Jagdhund gestellt, worauf es die Indianer, nach einem harten, aber vergeblichen Widerstande, mit gebundenen Füßen, unter betäubendem Jubel und noch wilderem Hundegebell nach dem Fahrzeuge trugen. Es hatte die Größe eines fast ausgewachsenen Schweines.

Jetzt galt es, den alten Tapir nach der Sandbank zu bringen, was uns erst mit Aufwendung der Gesammtkräfte gelang, indem wir dem Riesen ein langes Seil an die Hinterfüße befestigten und ihn so unter Jubel und Jauchzen dahinschleppten. Bald war das große Thier von vielen rührigen Händen zerlegt. Ein Theil des Fleisches wurde geräuchert, der andere gekocht. Das Fleisch fanden wir ungemein wohlschmeckend: es hatte nicht allein in Bezug auf den Geschmack, sondern auch in seinem Aussehen viel Aehnlichkeit mit dem Rindfleische. Als wir das Thier ausweideten, fingen die Indianer sorgfältig das Blut auf, mischten klein geschnittene Fleischstücke darunter und füllten die Masse in die Därme. Sie kochten diese Würste aber nicht, sondern räucherten sie. Ich kostete die Wurst einmal und nicht wieder.«

Die Ansiedler jagen den Tapir regelmäßig, entweder mit Hunden, welche ihn aus dem Walde ins Freie und den Reitern zutreiben, oder indem sie in der Nähe seiner Wechsel auf ihn anstehen, oder endlich, indem sie ihn im Wasser verfolgen. Hierüber gibt Prinz von Wied Auskunft. »Die Brasilianer«, sagt er, »betreiben die Jagd des Tapirs so unzweckmäßig als möglich. Um ein so großes Thier zu erlegen, bedienen sie sich nicht der Kugeln, sondern schießen es mit Schrot, gewöhnlich, wenn sie es schwimmend in den Flüssen am frühen Morgen oder gegen Abend überraschen. Der Tapir sucht durch dieses Mittel seinen Verfolgern im Wasser zu entrinnen. Allein die Brasilianer rudern mit ihren Böten äußerst schnell heran und pflegen das Thier einzuschließen. Dieses taucht dann sehr geschickt und häufig unter, selbst unter den Booten hindurch, bleibt lange unter Wasser und kommt bloß zuweilen mit dem Kopfe an die Oberfläche, um Luft zu schöpfen. Dann zielen sogleich alle Rohre nach diesem Theile, besonders nach der Ohrgegend, und ein Tapir erhält auf diese Art zwölf bis zwanzig Schüsse, bevor er getödtet wird. Häufig entkommt er dennoch, wenn nicht ein Jagdhund bei der Hand ist. Mit einer Kugel würde man das ermüdete Thier in einer kleinen Entfernung sehr sicher erlegen können; allein die Brasilianer bedienen sich niemals dieses Geschosses, weil sie im vorkommenden Fall mit ihren groben, schweren Schroten ebensowohl einen Tapir als ein Wildhuhn erlegen können.«

Die Wilden suchen den Tapir nach seiner Fährte auf, umstellen ihn, nachdem sie seinen Aufenthalt erspäht, und treiben ihn dann den Schützen zu. Azara sagt, daß dieses Wild einen starken Schuß vertrüge und selbst dann, wenn ihm eine Kugel durch das Herz gedrungen wäre, noch mehrere hundert Schritte zurücklege, bevor es stürze.

In Paraguay durchstechen die Jäger einem lebendig gefangenen jungen Tapir, welcher zu groß ist, als daß sie ihn aufs Pferd nehmen könnten, von einem der Nasenlöcher aus den Obertheil des Rüssels und ziehen einen Lederriemen durch die Oeffnung, um ihn mit sich zu führen. Jede zerrende Bewegung verursacht dem Thiere heftigen Schmerz, und es folgt deshalb zuletzt seinem Führer ohne Widerstreben.

Schlimmere Feinde noch, als die Menschen es sind, mögen die Tapire in den großen Katzen haben, welche mit ihnen dieselbe Heimat bewohnen. Daß die amerikanischen Arten vom Jaguar hart verfolgt werden, versichern alle Reisenden; das Gleiche wird wohl vom Schabrackentapir hinsichtlich des Tigers anzunehmen sein. Es wird erzählt, daß der Tapir, wenn der Jaguar ihm auf den Nacken springe, so eiligst als möglich in das verschlungenste Dickicht sich stürze, um den bösen Feind von sich abzustreifen, und daß er, da seine Haut die Krallen des Raubthieres kaum durchdringen lasse, oft auch glücklich davon käme. Die Angabe dürfte nicht so unglaublich sein als sie scheint; Schomburgk versichert wenigstens, daß er viele Tapire erlegt habe, welche bedeutende, von ihrem Zusammentreffen mit den Katzen herrührende Narben an sich trugen.