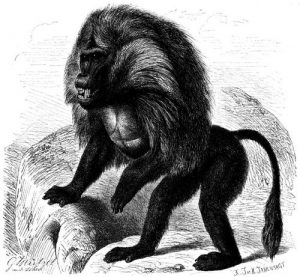

Der Dschelada der Abessinier (Cynocephalus oder Theropithecus Gelada, Macacus Gelada) ist der Riese seiner Familie und noch bedeutend größer als der Hamadryas, wenn auch sein Entdecker, unser Landsmann Rüppell, dies in Abrede stellt. Schimper, welcher über dreißig Jahre in Abessinien lebte, und Heuglin stimmen darin überein, daß der Dschelada zuweilen Mannesgröße erreicht. Vom Hamadryas unterscheidet er sich auf den ersten Blick. Der sehr reiche Pelz, welcher sich auf Hinterhals, Nacken und Rücken mantelartig verlängert, ist schwarzbraun, insbesondere im Gesicht, Kinn und Kehle, der Mantel und die lange Schwanzquaste gelblichbraun, das Haar auf Kehle, Vorderhals, Brust, Bauchmitte und den Vorderarmen braunschwarz, das Gesicht schwarz. Die beiden nackten Stellen auf dem Vorderhalse und der Brust sind dreieckig, und da sie mit den Spitzen gegen einander stehen, zusammen einer Sanduhr ähnlich; grau und weiß gesprenkelte Haare fassen sie ein. Im Gegensatze zum Hamadryas hat der Dschelada nur sehr kleine, vollständig von einander getrennte schwarzgraue Schwielen.

Fast in denselben Gegenden findet man eine Spielart unseres Affen, wenn nicht eine selbständige Art, den Tokur Sindschero. Nach Schimpers Angaben unterscheidet sich dieser fragliche Affe durch seine bedeutende Größe, die Schwärze seines Pelzes und das lebhafte Roth der nackten Bruststellen, soll auch eine andere Lebensweise führen, namentlich nur in kleineren Herden von dreißig bis vierzig Stücken zusammenleben. Der Dschelada bewohnt, laut Rüppell, die höheren Berggipfel in Simién, dem eigentlichen Hochlande von Abessinien. Schimper sagte mir, daß man ihn gewöhnlich in einem Höhengürtel findet, welcher zwischen 3000 bis 4000 Meter über dem Meere liegt. Hier lebt er in ungeheueren Scharen; an der unteren Grenze seines Hochgebirges dagegen erscheinen nur kleine Trupps von ein- bis zweihundert Stücken. Auch er verläßt die felsigen, mit Gestrüpp bedeckten Wände bloß, um in der Tiefe zu rauben. Seine gewöhnliche Nahrung besteht aus verschiedenen Zwiebeln, welche er ausgräbt, Orchideen, Liliaceen, aus Gräsern, Kräutern, Früchten aller Art, und selbstverständlich aus Kerbthieren, Würmern, Schnecken und dergleichen.

Die Felder besucht er ebenfalls und zwar, wie die Abessinier behaupten, immer genau zu der Zeit, in welcher der Wächter nicht vorhanden ist. Obgleich weit weniger unverschämt und zudringlich als der Hamadryas, richtet doch auch er großen Schaden an, hauptsächlich deshalb, weil er immer in Menge einfällt. Vor dem Menschen flüchtet stets die ganze Herde, ohne sich jemals zu vertheidigen; doch ist es immerhin nicht rathsam, einem aufs äußerste getriebenen Dschelada zu nahe zu kommen: denn sein Gebiß ist mindestens ebenso furchtbar wie das seines Verwandten.

Mit diesem lebt der Dschelada durchaus nicht in freundschaftlichen Verhältnissen. Die Berge von Simién gleichen großen Häusern; sie fallen von oben her nur sanft, ungefähr dachartig, hierauf aber plötzlich Hunderte von Metern mehr oder weniger steil, bis senkrecht ab. In diesen Wänden nun gibt es Felsenhöhlen genug, in denen unsere Affen schlafen. Bei Tage sieht man sie oft in langen Reihen, zu Tausenden vereinigt, auf den Gesimsen und Vorsprüngen sitzen. Sie haben dann ihren Futtergang beendet und sind gesättigt von oben herabgekommen. Selten steigen sie bis zu dem Fuße der steilen Wandungen hernieder, eben, um einmal ein Feld da unten zu besuchen. Bei solchen Ausflügen treffen sie dann zuweilen mit den Hamadryaden zusammen, und nunmehr beginnt eine förmliche Schlacht zwischen beiden Heeren. Die Feindschaft der Gegner muß sehr groß sein. Man bemerkt dies an dem unglaublichen Zorne, mit welchem sie auf einander losstürmen. Zwar kommt es nicht zu ernsthaften Angriffen, aber doch zur Fehde. Dscheladas und Hamadryaden erheben ein furchtbares Geschrei; dann rollen erstere große Steine auf letztere herab, denen diese mit funkelnden Blicken unter Brüllen, Brummen und Bellen auszuweichen suchen. Einzelne alte Recken stürmen auch wohl auf einander los und suchen sich gegenseitig zu packen. Sie zausen sich dann tüchtig an dem ihre Männlichkeit bekundenden Mantel und beißen sich sogar mitunter; allein in der Hauptsache bleibt es beim Geschrei und bei den wuthfunkelnden Blicken. Für den Zuschauer haben diese Kämpfe etwas überaus Ergötzendes. – Schimper glaubt übrigens, daß aller Feindschaft zum Trotze zuweilen Vermischungen zwischen Dschelada und Hamadryas vorkommen.

Auf den Tokur Sindschero bezieht sich eine treffliche Lebensschilderung, welche wir Heuglin verdanken. »Der Affe bewohnt in zahlreichen Familien die Klüfte und Höhlen der steilen Abfälle, auf denen er seine schwindelnden Wechsel über den tiefsten Abgründen sehr regelmäßig einhält. Tritt nach einer kalten Nacht die Sonne über die Berge von Amba Sel herauf, so verlassen die Erdpaviane ihre Felsklüfte, wo sie, sicher vor Leoparden und Hiänen, hart an ein ander gekauert geruht haben. Langsam und scheinbar starr vor Frost steigen sie, geführt von alten Männchen, auf eine sonnige, vom Winde geschützte Felsplatte, um sich zu erwärmen. Dort drängen sie sich gewöhnlich dicht aneinander, die Jungen an die Mütter, und machen vielleicht noch ein kleines Morgenschläfchen. Einige alte Männchen halten Wache, langweilen sich aber dabei, reißen den scheußlichen Rachen gähnend auf, wischen sich die Augen und brummen, wenn ein scharfer Windstoß die fuchsfarbigen Spitzen der langen Mähne, in welche sie sich wie in einen Pelzmantel einhüllen, in Unordnung bringt. Jetzt wird die Sonnenwärme kräftiger; behaglich streckt sich eine alte Aeffin, eine andere durchsucht den Pelz ihres hoffnungsvollen Sprößlings und zerbeißt zähnefletschend gewisse kleine Geschöpfe, welche sie dort entdeckt hat. Die Gesellschaft wird nach und nach lebhafter, das junge Volk ungeduldig. Man setzt sich endlich in Bewegung, ordnet sich in eine Linie, welche von einem alten Schêch angeführt und von einem anderen geschlossen wird. So geht es auf wagrechten, äußerst schmalen Felsstufen längs des Steinabfalles hin bis zu einer mit Sträuchern bewachsenen Schlucht. Dort führt der Steig nach unten, und so immer tiefer bis zu einer grünen, kesselartig von Felsen umschlossenen Matte. Ehe jedoch das Rudel diese betritt, wird vorsichtig die ganze Ebene betrachtet; doch andere Gesellschaften aus der Nachbarschaft treiben sich schon sorglos im Thale umher. Einige Schildwachen werden wohl ausgestellt; die ganze Bande geht dem Futter nach, welches vorzüglich in Knospen, Blättern, Früchten und Getreide besteht. Aber auch große Steine werden umgedreht, und ist einer zu schwach dazu, so sind ihm einige Kameraden behülflich; denn unter den Steinen gibt es Würmer, fette Larven, Käfer und Schnecken, welche auch nicht verachtet werden. Dazwischen spielen die jungen Männchen, possierlich springend, necken und quälen sich und ihre Alten und werden dafür tüchtig geohrfeigt, gebissen oder am Schwanze gezerrt. Mit frecher Höflichkeit nähert sich schmunzelnd ein Geck einer liebenswürdigen Aeffin; sie wendet sich züchtig und mit vielem Anstande von ihm ab. Er wird zudringlicher; der rechtmäßige Ehemann nimmt Kunde von der Lage: es entsteht Lärm, Schlägerei, und der Liebhaber wird schmählich davongejagt. Naht Gefahr, so geben die Wachen durch Bellen ein Zeichen; jede Truppe schart sich um ihren Anführer; die Mütter nehmen sorgsam ihre Jungen zu sich; alles beobachtet gespannt den Feind. Langsam nur eilt die Gesellschaft dem sicheren Felsen zu, hier und da Halt machend und sich umsehend.

Ich habe versucht, Hunde, welche die Herde sehr leicht einholen, unter sie zu hetzen; aber sie ließen sich in kein Gefecht ein, wenn einige alte Paviane Miene machten, anzugreifen, und ihr Achtung einflößendes Gebiß zeigten. Bis an die Felsen verfolgt, werfen oder rollen die Affen nicht selten Steine auf ihre Feinde herab. Auch auf ebenem Boden gehen diese Thiere meist auf allen Vieren, richten sich aber dann und wann hoch auf, indem sie den Hinterkörper noch mit dem starken Schweife unterstützen. Auf höheren Bäumen habe ich sie nie gesehen. Ein Rudel besteht meist aus zwanzig bis dreißig Stücken, darunten nur einige alte Männchen; bei großen Streifzügen aber rotten sich wohl mehrere Hunderte zusammen und unternehmen meilenweite Wanderungen. Die Zeit der Tränke ist nachmittags gegen vier Uhr. An den Quellen sind sie gar nicht scheu und nähern sich Menschen und Vieh oft bis auf wenige Schritte. Mit einbrechender Dunkelheit geht es immer wieder zurück in dieselbe Nachtherberge. Kafferadler, wohl auch Lämmergeier und Leopard, sind ihre Hauptfeinde.«

Nicht ohne Grund trennt man die scheußlichsten aller Paviane, welche uns bis jetzt bekannt geworden sind, von den übrigen; denn sie unterscheiden sich von diesen sehr wesentlich. Nur der Leib als solcher zeigt noch den Bau der Verwandten; der Kopf dagegen, insbesondere der Schädel, ist unverhältnismäßig groß; die sehr kleinen Augen stehen eng zusammen; der Augenhöhlenrand erhebt sich leistenartig; auf der Nase verläuft beiderseitig eine anschwellbare gefurchte Längswulst. Die Glieder sind sehr kräftig; der Schwanz ist ein kurz angesetzter aufrechtstehender Stummel; die Schwielen breiten sich über den ganzen Hintern aus. Auch die Bekleidung hat ihr Absonderliches: der Pelz verlängert sich am Hinterkopfe und Nacken etwas; außerdem findet sich wenigstens bei der einen Art ein sehr lebhaft gefärbter, spitz zulaufender Kinnbart. Beide hierher gehörigen Paviane bewohnen das westliche Afrika und werden schon seit dreihundert Jahren nicht selten lebend zu uns gebracht.