Die Girafe ist der Vertreter einer eigenen Familie (Devexa). In dem Sivatherium, dessen versteinten Schädel man in Indien ausgrub, glaubt man ein zu derselben Familie zu rechnendes Geschöpf entdeckt zu haben; in der gegenwärtigen Schöpfung aber ist die Girafe, richtiger Serâfe (Camelopardalis Girafa), das einzige Mitglied der Familie, welche durch den alles gewohnte Maß überschreitenden langen Hals, die hohen Beine, den dicken Rumpf mit abschüssigem Rücken, den zierlich gebauten, feinen Kopf mit großen, schönen, klaren Augen und durch zwei sonderbare, mit Haut überkleidete hornartige Knochenzapfen sich kennzeichnet. Die hohen Läufe und der lange Hals machen die Girafe zu den höchsten und verhältnismäßig kürzesten aller Säugethiere. Ihre Leibeslänge beträgt nämlich bloß 2,25 Meter, die Schulterhöhe dagegen bereits 3 Meter und die Höhe des Kopfes 5 bis 6 Meter. Der Schwanz wird mit der Haarquaste 1,1 Meter, ohne dieselbe nur 80 Centim. lang. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel beträgt 4 Meter, das Gewicht 500 Kilogramm. Aus diesen Maßen allein schon geht hervor, daß die Girafe hinsichtlich ihrer Gestaltung von allen übrigen Säugethieren abweicht; der Leibesbau ist aber so merkwürdig, daß er eine eingehende Beschreibung erfordert.

Die Girafe erscheint nicht bloß als ein sonderbares Zwittergeschöpf von Panther und Kamel wie Horaz sagt, sondern gleichsam als aus den Bestandtheilen verschiedener Thierleiber zusammengesetzt.

Der Kopf und der Leib scheinen vom Pferde, der Hals und die Schultern vom Kamele, die Ohren vom Rinde, der Schwanz vom Esel, die Beine von einer Antilope entlehnt zu sein, während Färbung und Zeichnung des glatten Felles an den Panther erinnern. Eine solche Zusammensetzung kann nur Mißgestaltung des ganzen Thieres zur Folge haben, und wirklich wird niemand die Girafe schön oder ebenmäßig nennen mögen. Der kurze Leib steht mit den hohen Beinen und dem langen Hals in keinem Verhältnisse; der auffallend abschüssige Rücken muß nach allen kunstgerechten Begriffen häßlich genannt werden, und die ungeheure Höhe des Thieres trägt durchaus nicht zu seiner Zierde bei. Schön ist der Kopf, wundervoll das Auge, angenehm die Zeichnung, alles übrige auffallend und sonderbar. Der langgestreckte Kopf der Girafe erscheint, der ziemlich dünnen Schnauze wegen, noch länger als er ist, trägt sehr große, lebhaft glänzende und doch ungemein sanfte, wirklich geistige Augen, große, zierlich gebaute, äußerst bewegliche Ohren von etwa 15 Centim. Länge und die zwei erwähnten Stirnzapfen, welche entfernt an Hörner erinnern und etwas kürzer sind als die Ohren. Zwischen beiden erhebt sich eine rundliche Knochenanschwellung, gleichsam als drittes Horn. Der Hals ist etwa ebenso lang wie die Vorderbeine, dünn, seitlich zusammengedrückt und hinten mit einem hübschen Haarkamme geziert. Der Leib ist breit an der Brust, am Widerriste viel höher als am Kreuze und längs der Mittellinie etwas eingesenkt, vorn durch die fast rechtwinkelig vorspringenden Schulterblätter sehr ausgezeichnet, hinten auffallend verschmälert, so daß man den Hinterleib, wenn man das Thier gerade von vorn ansieht, gar nicht bemerkt. Die Beine sind verhältnismäßig zart und fast gleich lang, ihre Hufe zierlich gebaut. An den Beugegelenken der Läufe zeigt sich eine nackte Schwiele, wie das Kamel sie besitzt. Die Haut ist sehr dick und, mit Ausnahme des erwähnten Hornkegels, des Halskammes und der Schwanzquaste, überall gleichmäßig behaart. Ein fahles Sandgelb, welches auf dem Rücken etwas dunkler wird und auf der Unterseite ins Weißliche übergeht, bildet die Grundfärbung; auf ihr stehen ziemlich große, unregelmäßig gestaltete, meist eckige Flecken von dunklerer oder lichterer rostbrauner Färbung, und zwar so dicht, daß der helle Grund nur netzartig hervortritt. Am Halse und an den Beinen sind diese Flecken kleiner als auf dem übrigen Leibe. Der Bauch und die Innenseite der Beine sind ungefleckt. Die Mähne ist fahl und braun gebändert; die Ohren sind vorn und an der Wurzel weiß, hinten bräunlich; die Haarquaste ist dunkelschwarz. Ungeborne, noch nicht völlig ausgetragene Girafen haben ein sehr weiches, mausgrau gefärbtes Fell ohne Flecken; zur Zeit der Geburt sind diese aber schon vorhanden. Sehr alte Männchen sehen oft sehr dunkel, die alten Weibchen regelmäßig licht aus, als ob ihr Fell verblichen wäre.

»Daß die Girafe«, bemerkt Dümichen, »den alten Egyptern bekannt war, würde man schon daraus schließen können, weil daß Bild derselben in der Hieroglyphenschrift als ein Silbenzeichen auftritt; es finden sich aber auch an den Wänden verschiedener Tempel und Grabkammern Darstellungen, welche uns belehren, daß Girafen als Tribute aus dem Süden herbeigeführt wurden. Das mittels der Girafe geschriebene Silbenzeichen hat den Lautwerth ›ser‹, und ihm kommt die Bedeutung ›groß, hoch, erhaben‹ zu; ob aber ›ser‹ auch der Name der Girafe gewesen, steht nicht fest, da bisher noch keine Darstellung aufgefunden zu sein scheint, welcher bei der Abbildung der Thiere in hieroglyphischer Beischrift auch der Name hinzugefügt worden ist.«

Gegenwärtig bewohnt die Girafe das mittlere und südliche Afrika oder denjenigen Theil des Landes, welcher etwa zwischen dem 17. Grade nördlicher Breite und dem 24. Grade südlicher Breite liegt. Im Norden beginnt ihre Heimat an der südlichen Grenze der Sahara, im Süden verschwindet sie in der Nähe des Orangenflusses. Wie weit sie von Osten hin in das Innere und nach Westen geht, ist zur Zeit noch nicht ermittelt. Am Kongo und in Senegambien fehlt sie gänzlich, wahrscheinlich weil das Land dort gebirgig ist; denn sie hält sich nur in ebenen Steppengegenden, niemals in den Gebirgen oder in den dichteren Urwäldern auf. Im Norden des Erdtheils bewohnt sie noch in beträchtlicher Anzahl die ausgedehnten Steppen des Tieflandes von Habesch, sowie Taka, Sennâr, Kordofân, Dâr el Fûr und das Gebiet des Weißen Flusses, jenseit des Gleichers alle steppenartigen Ebenen, welche bis jetzt noch wenig oder nicht von dem Europäer besucht wurden. Ihr Vorkommen ist an das Vorhandensein verschiedener Mimosen gebunden.

In ihren heimischen Wäldern nimmt sich die Girafe freilich anders aus als in dem engumzäunten Raume eines Thiergartens. Die merkwürdige Uebereinstimmung der Gestalt und allgemeinen Erscheinung eines Thieres mit der Oertlichkeit, in welcher es lebt, macht sich auch hier bemerklich. »Wenn man eine Herde Girafen«, sagt Gordon Cumming, »in einem Haine der malerischen, sonnenschirmförmigen Mimosen, welche ihre heimischen Ebenen schmücken und an deren letzten Zweigen sie infolge ihrer gewaltigen Höhe nagen können, zerstreut sieht, müßte man wirklich nicht viel Sinn für Naturschönheiten haben, wollte man den Anblick nicht überaus anziehend finden.« Alle übrigen Beobachter stimmen vollständig mit diesen Worten überein. »So malerisch«, drückt sich Baker aus, »wie die Girafe in ihren heimatlichen Aufenthaltsorten ist kein Thier in der ganzen Natur.« Man begegnet der Girafe hauptsächlich da, wo überständige verwitterte Stämme vorkommen, welche dank den Flechten, die auf ihnen sich ausbreiten, manchmal dem langen Halse einer Girafe täuschend ähneln. »Oft bin ich«, fährt der genannte Jäger fort, »über die Anwesenheit eines ganzen Trupps von Girafen in Zweifel gewesen, bis ich zu meinem Fernglase Zuflucht nahm; sogar meine halbwilden Begleiter mußten bekennen, daß ihre scharfen, geübten Augen zuweilen getäuscht wurden: denn sie sahen bald jene verwitterten Stämme für Girafen an und verwechselten wiederum wirkliche Girafen mit den hochbejahrten Bäumen.« Um so deutlicher treten jene hervor, wenn sie sich in der baumlosen Steppe am Rande des beschränkten Gesichtskreises bewegen: sie erscheinen dann, laut Heuglin, im Hohlichte, vorzüglich bei günstiger Abendbeleuchtung, noch viel länger und übernatürlicher, als sie in Wirklichkeit sind.

Gewöhnlich trifft man die Girafe in kleinen Trupps von sechs bis acht Stück; da hingegen, wo sich das edle Thier sicher weiß, kommt es häufiger vor. Cumming spricht von Herden, welche aus dreißig bis vierzig Stück bestanden haben sollen, meint aber, daß sechzehn als durchschnittliche Zahl betrachtet werden muß; Baker will sogar Scharen von siebzig bis hundert begegnet sein. Ich habe das stolze Wild nur einmal, und zwar zu Dreien, gesehen und in Kordofân auch immer bloß von schwachen Trupps reden hören.

Alle Bewegungen der Girafe sind sonderbar. Am vortheilhaftesten nimmt sie sich bei ruhigem Gange aus: sie erscheint dann würdig und anmuthig. Der Gang selbst ist ein langsamer und gemessener Paßschritt, da sie beide Läufe einer Seite gleichmäßig bewegt. Ganz anders sieht sie aus, wenn sie flüchtend in Galopp fällt.

Lichtenstein schildert in sehr anschaulicher Weise den Eindruck, welchen das Thier dann auf den Beobachter macht. »Ich hatte mich«, so erzählt er, »zwei Girafen beinahe auf bequeme Schußweite genähert, als sie mich bemerkten und entflohen. Aber dieses Entfliehen war so über alle meine Erwartungen wunderbar, daß ich vor Lachen, Staunen und Freude fast die ganze Jagd vergessen hätte. Bei dem sonderbaren Mißverhältnisse der vordern zur hintern Höhe und der ganzen Höhe zur Länge hat nämlich die schnelle Fortbewegung des Thieres große Schwierigkeiten. Wenn Levaillant behauptet, er habe es traben gesehen, erspart er mir dadurch die Mühe, ihm zu beweisen, daß das Thier ihm nie lebendig vor Augen gekommen. Wie in aller Welt soll ein Girafe bei der großen Ungleichheit der Vorder- und Hinterläufe traben? Nur galoppiren kann sie, wie ich aus Erfahrung versichern kann. Aber dieser Galopp ist so schwerfällig, lahm und plump, daß man in einem Abstande von mehreren hundert Schritten, welcher es erschwert, den zurückgelegten Raum mit der Größe des Thieres und der umgebenden Gegenstände zu vergleichen, aus der Langsamkeit, mit welcher die Bewegung geschieht, fast schließen sollte, ein Mensch könnte es zu Fuße einholen. Diese Langsamkeit wird aber ersetzt durch die Weite des Schrittes, indem nach einer ungefähren Messung ein jeder Sprung vier bis fünf Meter beträgt. Wegen der Größe und Schwere des Vordertheiles ist die Girafe nicht im Stande, sich durch die Kraft der Muskeln allein vorn zu heben, sondern dazu muß eine Zurückbiegung des Halses, wodurch der Schwerpunkt mehr nach hinten gerückt wird, zu Hülfe kommen; dann erst ist es ihr möglich, die Vorderbeine von der Erde zu bringen. Dies geschieht, ohne sie zu biegen, und ebenso steil setzt sie dieselben mit einer gleichmäßigen Bewegung des Halses nach vorn und, durch die Kraft der Hinterschenkel vorwärts getrieben, wieder nieder. Mit der neuen Bewegung des Halses erfolgt das Nachspringen der Hinterfüße. So bewegt sich der Hals in stetem Hin- und Herschwunge fast wie der Mast eines auf den Wellen tanzenden oder nach der Schiffersprache stampfenden Schiffes.« Während der Flucht schlägt sie mit dem langen Schwanze wie mit einer Reitgerte klatschend über den Rücken; auch dreht sie den Kopf mit den schönen, klugen Augen oft rückwärts, um nach ihren Verfolgern hinzusehen.

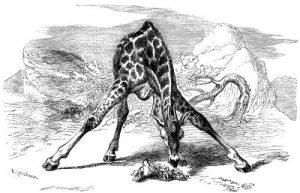

Höchst eigenthümlich ist eine Stellung, welche das Thier annimmt, wenn es etwas von dem Boden aufnehmen, oder wenn es trinken will. In älteren Beschreibungen wird behauptet, daß die Girafe zu diesem Ende auf die vorderen Fußwurzelgelenke (Knie) niederfalle. Dies ist falsch. Sie bewirkt die Erniedrigung ihres Vordertheiles, indem sie beide Vorderläufe so weit auseinander stellt, daß sie bequem mit dem langen Halse auf den Boden herabreichen kann. Wer dies nicht selbst gesehen hat, hält es geradezu für unmöglich, und ich habe deshalb die auf voriger Seite gegebene Abbildung zeichnen lassen. Um sich niederzuthun, senkt sie sich zuerst auf die Beuggelenke der Vorderbeine, knickt hierauf die Hinterbeine zusammen und legt sich endlich auf die Brust wie das Kamel. Während des Schlafes liegt sie zum Theil auf der Seite und schlägt dabei beide oder nur eins ihrer Vorderbeine ein; den Hals wendet sie rückwärts, den Kopf läßt sie gern auf den Hinterschenkeln ruhen. Ihr Schlaf ist sehr leise und dauert nur kurze Zeit. Sie kann auch viele Tage lang den Schlaf entbehren und scheint sich dann stehend auszuruhen.

Es versteht sich von selbst, daß die Nahrung der Girafe im Einklange steht mit ihrer Gestalt und ihrem Wesen. Das Thier ist wenig geeignet, Gras vom Boden abzuweiden, umsomehr aber befähigt, Laub von den Bäumen zu brechen. Hierbei unterstützt es seine ungemein bewegliche Zunge sehr wesentlich. Wie bekannt, gebrauchen die meisten Wiederkäuer die Zunge zum Abpflücken ihrer Nahrung; kein einziger aber bedarf dieses Werkzeug so ausschließlich wie die Girafe. Was dem Elefanten der Rüssel, ist ihr die Zunge. Sie vermag die kleinsten Gegenstände damit aufzunehmen, das zarteste Blatt zu pflücken und in den Mund zu ziehen. »In unserem Thiergarten«, bemerkt Owen, »ist mehr als eine Dame beim Beschauen der Girafen von diesen der künstlichen Blumen beraubt worden, welche ihre Hüte schmückten. Es scheint, daß die Girafe weniger durch den Geruch als durch das Auge in der Auswahl ihres Futters geleitet wird, und so kommt es oft vor, daß das Thier sich betrügt, wie in den erwähnten Fällen, wo es mit der gewandten Zunge die künstlichen Blumen ergriff und von den Hüten abriß.« In der Freiheit sind es hauptsächlich die Zweige, Knospen und Blätter der Mimosen, welche der Girafe zur Nahrung dienen. Die Kameldorn- und »Warteinbischenmimose« bilden im Süden Afrikas den Hauptbestandtheil ihres Futters; im Norden Afrikas frißt sie die gewöhnlichen oder die Karratmimosenblätter, entlaubt auch gern die Schlingpflanzen, welche in so reicher Fülle die Bäume der Wälder jener Gegenden umhüllen. Da die erwähnten Bäume nicht viel höher werden als sie selbst, bemächtigt sie sich der Aesung ohne Schwierigkeit; denn gegen die nadelscharfen Dornen sind Lippen und Zunge ebenso unempfindlich wie die des Kameles. Von Steppengras äst sie sich selten, verschmäht dasselbe, so lange es noch grün ist, jedoch keineswegs. Bei saftiger Nahrung kann sie, wie das Kamel, lange Zeit des Wassers entbehren. Für gewöhnlich genügt ihr die Feuchtigkeit der frischen Blätter und Schößlinge, und man trifft sie daher auch in Gegenden, wo auf Meilen hin kein Wasser zu finden ist. In der trockenen Jahreszeit aber, wenn die Bäume größtentheils ihres Blätterschmuckes beraubt sind und die hohen, verdorrten Gräser ihr dürftige Kost bieten, geht sie oft meilenweit nach pfuhligen Wasserbecken oder zu den übrig gebliebenen Tümpeln der während der Regenzeit fließenden Ströme herab, um sich zu tränken. Solche Orte sind es, an denen Freiligraths schönes Gedicht zur Wahrheit werden kann. Das Wiederkäuen besorgt die Girafe stehend, hauptsächlich aber Nachts; doch scheint es ihr nicht so viel Zeit zu kosten wie anderen ihrer Ordnung.

Die höheren Begabungen stellen die Girafe sehr hoch. Ihre Sinne, zumal Gesicht und Gehör, sind vortrefflich entwickelt, die geistigen Fähigkeiten nicht minder ausgebildet. Sie ist klug und verständig, auch äußerst liebenswürdig und im Verhältnisse zu ihrer Größe ein höchst gutmüthiges, friedliches und sanftes Geschöpf, welches nicht bloß verträglich mit seines Gleichen, sondern auch mit anderen Thieren lebt, so lange ihr diese nicht beschwerlich oder gefährlich werden. Im Nothfalle weiß sie sich recht gut zu vertheidigen, – nicht mit ihren Hörnern, welche überhaupt bloß zum Schmucke zu dienen scheinen, sondern mit kräftigen Schlägen ihrer langen, sehnigen Füße. In dieser Weise kämpfen die verliebten Männchen unter sich um die Weibchen; durch Ausschlagen beschützt die Girafenmutter ihr Junges vor der tückisch herbeischleichenden Katze, und die Kraft des Schlages ist so gewaltig, daß er selbst einen Löwen fällen kann. Wärter in den Thiergärten müssen sich manchmal sehr in Acht nehmen vor den Girafen, obgleich sie sonst recht gut mit diesen auskommen.

Ueber die Fortpflanzung der Girafe hat erst die Neuzeit uns belehrt. Aus den bisherigen, in verschiedenen Thiergärten gesammelten Beobachtungen geht hervor, daß die Paarung im März oder anfangs April, der Wurf im Mai oder Juni stattfindet, die Dauer der Tragzeit also 431 bis 444 Tage oder 141/4 bis 141/2 Monate beträgt. Während der Paarungszeit vernahm man von beiden Geschlechtern ein sanftes Blöken. Die Männchen sprangen ohne besondere Heftigkeit auf einander los und rieben sich gegenseitig mit ihren Stirnzapfen den Rücken und die Seiten. Ernste Kämpfe wurden nicht ausgefochten. Die Geburt ging schnell und leicht von statten. Das junge Thier kam zuerst mit den Vorderfüßen und dem Kopfe zur Welt. Nach seiner Geburt lag es etwa eine Minute bewegungslos, dann begann die Athmung; nach einer halben Stunde versuchte es aufzustehen, zwanzig Minuten später wankte es nach der Mutter hin. Diese blickte ziemlich gleichgültig auf ihren Sprößling herab, und man mußte am andern Tage eine Kuh herbeibringen, an welcher die junge Girafe etwa einen Monat lang saugte. Zehn Stunden nach der Geburt lief das Junge umher, am dritten Lebenstage übte es sich bereits in Sätzen. Bei seiner Geburt war es 2,1 Meter lang, die Vorderglieder hatten eine Höhe von 1,5 Meter, der Schwanz maß bereits 50 Centimeter. Etwa neun Monate nach der Geburt dieses Jungen nahm die Mutter das Männchen von neuem an und warf nach 431 Tagen wiederum ein Junges, welches zwölf Stunden nach seiner Geburt kräftig an dem Euter der Alten saugte. Nach drei Wochen genoß es Pflanzen, und mit dem Alter von vier Monaten begann es wiederzukäuen. In der ersten Woche seines Lebens war es zwei, nach neun Monaten bereits drei Meter hoch. Im kaiserlichen Thiergarten lebt gegenwärtig eine dort am 20. Juli 1858 geworfene Girafe im besten Wohlsein. Fitzinger, welcher über den Fall berichtete, bestätigt, daß von Anhänglichkeit der Mutter für ihr Junges nichts besonderes zu bemerken war. Nachdem sie das Kalb einige Male am Kopfe beleckt hatte, wandte sie sich von ihm hinweg, ohne sich ferner um ihr Kind zu bekümmern. Man war gezwungen, die Alte zu melken und das Junge mit Hülfe eines Saugglases zu erziehen. Das Melken ließ sich die Alte gefallen; allein ihr Euter war so milcharm, daß man schon nach wenigen Tagen eine Kuh als Amme verwenden mußte.

Die Jagd der Girafe wird von den Eingebornen Afrikas wie von den Europäern mit Leidenschaft betrieben. Erstere jagen mit Hülfe des Kameles oder Pferdes und schlagen dem müde gehetzten Thiere, wenn sie es erreicht haben, mit ihrem Schwerte die Achillessehne durch, lähmen es auf diese Weise und schlachten es dann ab, um das überall sehr geschätzte Fleisch und andere Theile des Girafenleibes zu benutzen. Die Europäer bedienen sich des Feuergewehres, erlegen aber auch mit weittragenden Waffen das vorsichtige Thier in der Regel erst nach längerer Hetzjagd. Die außerordentliche Höhe der Girafe verleiht ihr insofern einen großen Vortheil, als sie ihr gestattet, einen ungemein weiten Gesichtskreis zu beherrschen und jeden sich nähernden Feind rechtzeitig wahrzunehmen. Heuglin erwähnt zwar, daß es ihm im Waldgürtel wiederholt gelungen sei, Girafen ohne Anwendung besonderer Vorsichtsmaßregeln bis auf Pistolenschußweite zu beschleichen, scheint aber der einzige zu sein, welchem dies gelungen ist. Alle übrigen Beobachter und Jäger kommen darin überein, daß sich kein Thier der afrikanischen Wildnis schwerer nahe kommen läßt als die Girafe. Wenige der dort lebenden Wildarten auch ermüden die Pferde der nachsetzenden Jäger mehr als sie. Zwar begnügt sie sich, eine gewisse Entfernung zwischen sich und ihrem Verfolger innezuhalten, dauert aber im Laufe länger aus als das beste Pferd, vorausgesetzt, daß der Boden nicht ungünstig für sie ist; denn gegen eine Anhöhe hinaufzulaufen, wird ihr begreiflicherweise im höchsten Grade beschwerlich. Nach Baker hat der Jäger bei Verfolgung bei Girafe folgende Regel zu beobachten. In dem Augenblicke, in welchem sie ansetzt, muß man ihr nachspringen, und die Sporen müssen gerade beim Anfange der Jagd in Thätigkeit sein, die Pferde soviel als möglich angetrieben werden, damit gleich vom Anfange an ein Wettrennen im schnellsten Laufe stattfinde. Läßt man die Girafe in den ersten fünf Minuten einen Vortheil gewinnen, so fällt das Rennen gegen das Pferd aus.

Die Jagd selbst schildert Gordon Cumming in sehr lebhafter Weise. »Keine Feder und keine Worte«, sagt er, »können dem Jagdfreund beschreiben, was es heißt, in der Mitte eines Trupps riesenhafter Girafen zu reiten: man muß das selbst erfahren, um es zu verstehen. Gewöhnlich eilen die verfolgten Girafen durch die dornigen Gebüsche aller Art, und die Arme und Beine des verfolgenden Jägers sind, lange bevor er seinem Wilde nachkommt, mit Blut bedeckt. Bei meiner ersten Jagd eilten zehn gewaltige Girafen vor mir her. Sie galoppirten gemächlich dahin, während mein Pferd genöthigt war, seine äußerste Schnelligkeit aufzubieten, um nicht hinter ihnen zurückzubleiben. Meine Empfindungen bei dieser Jagd waren verschieden von allem, was ich während einer langen Jägerlaufbahn bis jetzt erfahren; ich war durch den wunderschönen Anblick vor mir so in Anspruch genommen, daß ich gleichsam wie bezaubert dahinritt und fast nicht glauben konnte, wirklich lebende, dieser Welt angehörende Geschöpfe vor mir herzujagen. Der Boden war fest und zum Reiten günstig. Mit jedem Satze meines Pferdes kam ich der Herde näher, schoß endlich mitten unter sie hinein und sonderte das schönste Weibchen von ihr ab. Als die eine Girafe von ihren Genossen sich getrennt und hitzig verfolgt sah, lief sie noch schneller und galoppirte in ungemein weiten Sprüngen, während ihr Hals und ihre Brust mit den dürren, alten Zweigen der Bäume in Berührung kamen, sie abrissen und fortwährend meinen Weg damit bestreuten. Bald war ich etwa noch acht Schritte hinter ihr, feuerte im Galopp ihr eine Kugel in den Rücken, ritt dann noch schneller, so daß ich ihr zur Seite kam, hielt die Mündung meiner Büchse nur wenige Fuß von ihr entfernt und schoß ihr meine zweite Kugel hinter das Blatt, ohne daß diese jedoch große Wirkung zu äußern schien. Da stellte ich mich gerade vor sie, während sie begann, im Schritte zu gehen, stieg ab und lud schnell beide Läufe meiner Büchse wieder. Im trockenen Bette eines Baches brachte ich sie nochmals zum Stehen und feuerte auf die Stelle, wo ich das Herz vermuthete. Sie lief sogleich weiter; ich lud nochmals, folgte und brachte sie wiederum zum Stehen. Jetzt stieg ich ab und schaute verwundert sie an. Ihre außerordentliche Schönheit bezauberte mich, ihr sanftes, dunkles Auge mit seinen seidenen Wimpern schien bittend auf mich herabzuschauen. Ich fühlte in diesem Augenblicke wirklich Reue über das Blut, welches ich vergoß. Aber der Jagdtrieb behielt die Oberhand. Nochmals richtete ich meine Büchse empor und schoß der Girafe eine Kugel in den Hals. Sie bäumte hoch auf den Hinterbeinen in die Höhe und stürzte dann wieder nach vorn zu Boden, daß die Erde erzitterte. Ein dicker Strom schwarzes Blut sprudelte aus der Wunde hervor, die riesigen Glieder zuckten – noch einen Augenblick, und das Thier hatte verendet.«

Vielfach ist die Verwendung der erlegten Girafe. Man benutzt die Haut zu allerlei Lederwerk, die Schwanzquaste zu Fliegenwedeln, die Hufe zu Horngegenständen und genießt das vortreffliche Fleisch. Noch lieber aber sieht man es, wenn man eine Girafe lebend bekommen kann. Ueberall ist man dem auffallenden Thiere gewogen, überall freut man sich, es um sich zu haben. In den innerafrikanischen Städten sieht man oft ein paar Girafenhäupter über die hohen Umfassungsmauern eines Gartens hervorragen, und nicht selten begegnet man in der Nähe von Ortschaften gezähmten Thieren, welche nach Belieben umhergehen. Bei unserer Ankunft in Karkodj, einer Ortschaft am Blauen Flusse, kam zuerst eine Girafe an unsere Barke, gleichsam in der Absicht, uns zu begrüßen. Sie ging vertraulich auf uns zu, trat dicht an unser Boot heran, fraß uns Brod und Durrahkörner aus der Hand und behandelte uns so freundlich, als wären wir ihre alten Bekannten. Gar bald merkte sie, wie große Freude wir an ihr hatten; denn sie kam nun alle Tage, so lange wir uns in der Nähe dieser Ortschaft aufhielten, mehrmals zu uns, um sich liebkosen zu lassen. Der arabische Name »Serâfe« – die Liebliche –, welchen unser Wort Girafe verstümmelt wiedergibt, wurde mir verständlich. Ich freute mich unaussprechlich, einmal ein so sonderbares Thier in allen seinen Bewegungen beobachten zu können; denn im freien Zustande hatte ich es nur einmal ganz von fern gesehen, obgleich ich mich wochenlang in Gegenden herumtrieb, welche reich an Girafen genannt werden müssen.

In Europa erregten die Girafen, welche man seit fast dreihundert Jahren zum erstenmal wieder im Jahre 1825 lebend zu sehen bekam, ungeheures Aufsehen. Das Thier war inzwischen beinahe zu einem Fabelwesen geworden, obgleich Levaillant es verhältnismäßig genau geschildert hatte. Um die angegebene Zeit erfuhr der Pascha von Egypten, daß Araber von Sennâr ein Paar junge Girafen mit Kamelmilch glücklich aufgezogen hatten, bestimmte diese Thiere zu Geschenken für europäische Monarchen, ließ sie nach Kairo bringen, dort drei Monate lang in seinen Gärten für die weitere Reise ausruhen und pflegen und hierauf auf großen Barken nach Alexandrien befördern, woselbst sie eingeschifft wurden. Die Konsuln von England und Frankreich loosten um die bei den weiblichen Thiere, welche auch glücklich an ihrem Bestimmungsorte anlangten, das für London bestimmte am 11. August 1827. In Paris bemächtigte sich die Mode der abenteuerlichen Thiere: man trug sich noch im Jahre 1828 à la girafe. Thibaut, ein mir wohlbekannter Bewohner Kordofâns, brachte im Jahre 1834 andere Girafen, welche er in den Steppen des von ihm bewohnten Landes gejagt und gefangen hatte, lebend nach Europa. Die Jungen bekam er erst in seine Gewalt, nachdem die Alten getödtet worden waren. Nach seinen Berichten verursacht der Fang unglaubliche Mühen und Beschwerden. Man muß wochenlang in den Steppen verweilen, vortreffliche Pferde, Kamele und Kühe mit sich nehmen und den Arabern, ohne deren Mithülfe das Unternehmen vergeblich sein würde, verhältnismäßig hohe Preise für die Gefangenen bezahlen. Die jungen Girafen ergeben sich ohne Umstände in ihr Schicksal, verlangen aber die sorgfältigste Behandlung, wenn sie gedeihen sollen. Eben aus diesem Grunde nimmt man melkende Kühe mit auf die Jagd, um den erbeuteten Thieren sogleich geeignete Nahrung bieten zu können. Von dem Fangplatze aus führt man sodann die inzwischen gezähmten nebst ihren Ammen langsam in kleinen Tagereisen der Küste zu. Neuerdings erhalten wir die meisten lebenden Girafen aus Taka oder den zwischen dem Blauen Flusse und dem Rothen Meere gelegenen Steppenländern. Durch Casanova, einen unlängst verstorbenen Thierhändler, welcher seit der Römer Zeiten zum erstenmal den afrikanischen Elefanten lebend in Europa einführte, sind die dort ansässigen und umherstreifenden Araber zum Fange der Girafen angeregt und im Verlaufe weniger Jahre zu wichtigen Versorgern unserer Thiergärten geworden. Sie betreiben gegenwärtig einen regelmäßigen Fang der gewinnbringenden Thiere und halten die erbeuteten bis zur Ankunft eines Händlers in guter Pflege. So nur ist es möglich geworden, daß wir gegenwärtig Girafen in namhafter Menge bekommen können. Reiche führte im Sommer des Jahres 1874 eine Gesellschaft von vierundzwanzig Stück in Deutschland ein.

Leider ertragen die nach Europa gebrachten Girafen die Gefangenschaft nur bei bester Pflege längere Zeit. Die meisten gehen an einem eigenthümlichen Knochenleiden zu Grunde, welches man »Girafenkrankheit« genannt hat. Ursachen der letztern dürften Mangel an Bewegung und ungeeignete Nahrung sein. Nach den Erfahrungen, welche ich an Elchen gemacht habe, glaube ich, daß namentlich Gerbsäure dem Girafenfutter zugesetzt werden muß, um ihr Wohlbefinden zu fördern; denn gerade die Mimosenblätter sind besonders reich an diesem Stoffe. Ein großer Raum vor und ein warmer Fußboden in dem Stalle der Girafe sind außerdem unerläßliche Bedingungen für ein erträgliches Gefangenleben des theilnahmswerthen Geschöpfes.